地の塩、世の光 マタイによる福音書 5章13~16(流星)(聖書の話25)

「あなたがたは地の塩である。だが、塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味が付けられよう。もはや、何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなたがたは世の光である。山の上にある町は、隠れることができない。また、ともし火をともして升の下に置く者はいない。燭台の上に置く。そうすれば、家の中のものすべてを照らすのである。そのように、あなたがたの光を人々の前に輝かしなさい。人々が、あなたがたの立派な行いを見て、あなたがたの天の父をあがめるようになるためである。」

今回の聖句はイエス様が弟子たちにむけて伝えた言葉だ。

地の塩、世の光。「自分は料理を支える塩です、世を照らす光です」。なかなかそんな大それたことを自信満々に言える人はいないだろう。けれど、イエス様はあなたたちにはそうなれる可能性があるのだと弟子たちに伝える。自分はそういうレベルのことをやろうとしているのだ、というイエス様の思いがそこにはある。追い求めるべき理想に妥協しないということ。虚栄心やエゴイスティックな成功への想いではなく、本当に大切なことや真理を求めて行く時に、妥協のない理想、後ろめたくない理想というものが見えてくる。

僕自身、自分の音楽活動を思えば、「後ろめたさ」がつきまとう理想にすぐ引き込まれてしまうなと感じる。そういう活動は、だいたい光を放たない。頑張っても行き止まりなのだ。

厳しい現実の中でも、一点の曇りもない理想を追い求める決意。その先にこの私たちのような小さな存在が光を放つという奇跡が起こるのだと思う。

随分大きな風呂敷を広げたような気分。しかし、それはわたしたちに今日起こる出来事だ。会社の中で、友達との関係の中で、学校でのクラブ活動や学園祭で、あるいは家庭の中で、わたしたちは責任をもって、人の前に立つ事がある。「あの時ちゃんと言えばよかった、そしたら傷つけたりせずにすんだのに」というようなことがたくさん起こる。分かっていたのに、気付いていたのに、それ以上の言い訳に目を閉じてしまう。その一言を言えるか言えないか、そんな小さな瞬間に「塩」となり「光」となるという事が起こる。

それは、流れ星が流れるような小さな光かもしれない。その光を放つためには少なからず勇気が必要だとも思う。それでも、その輝きは、それを目にした人をはっとさせる輝きだ。

「本当に大切なことや真理」を求める事。「塩」となり「光」となる事。それは、神様の存在を示す行為だとイエス様は言う。

みなさんが、そして僕自身も、神に喜ばれるような、強い理想をもって生きていけますように。そんな事を思いながら、今回は「流星」という曲の歌詞を紹介する。

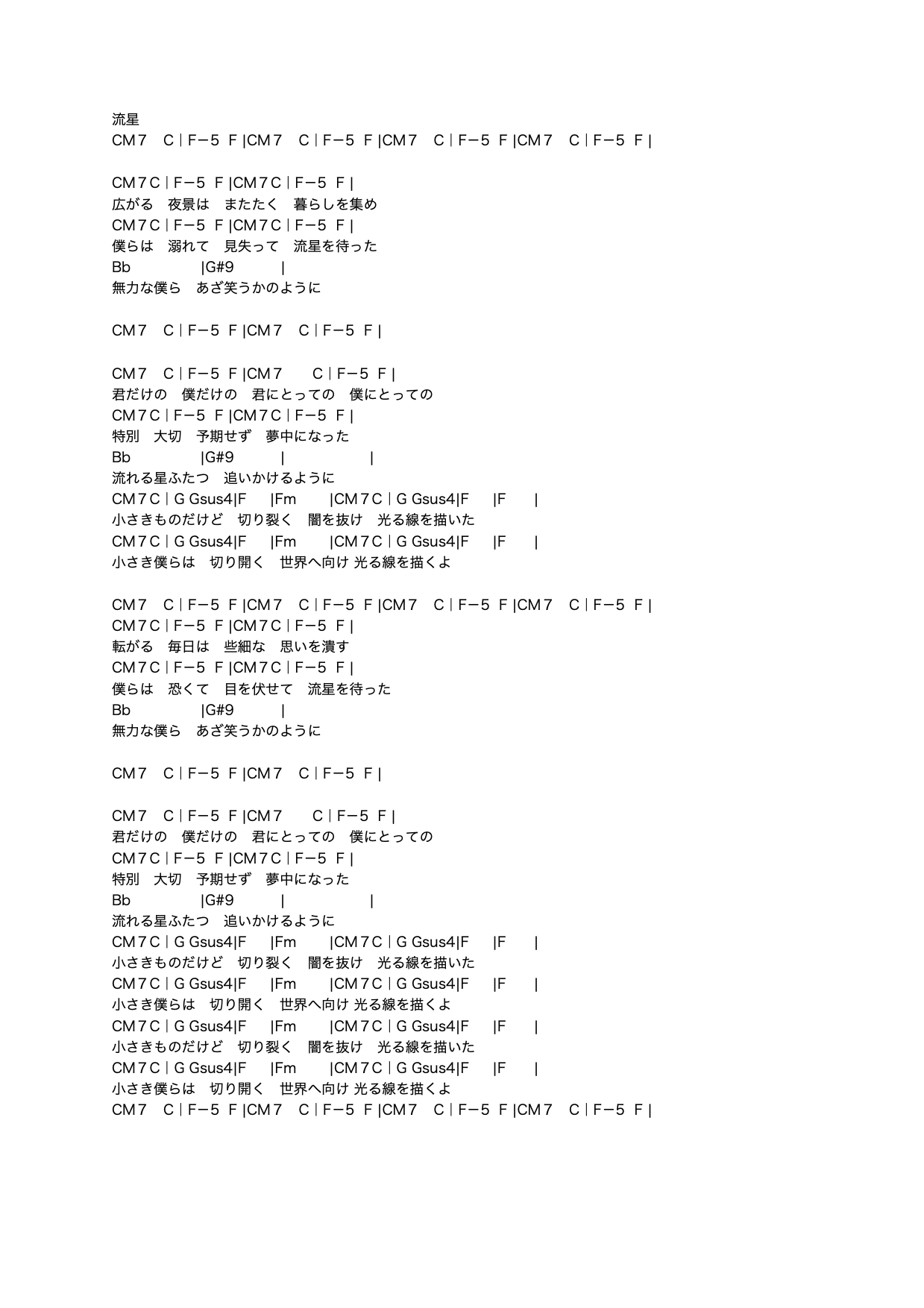

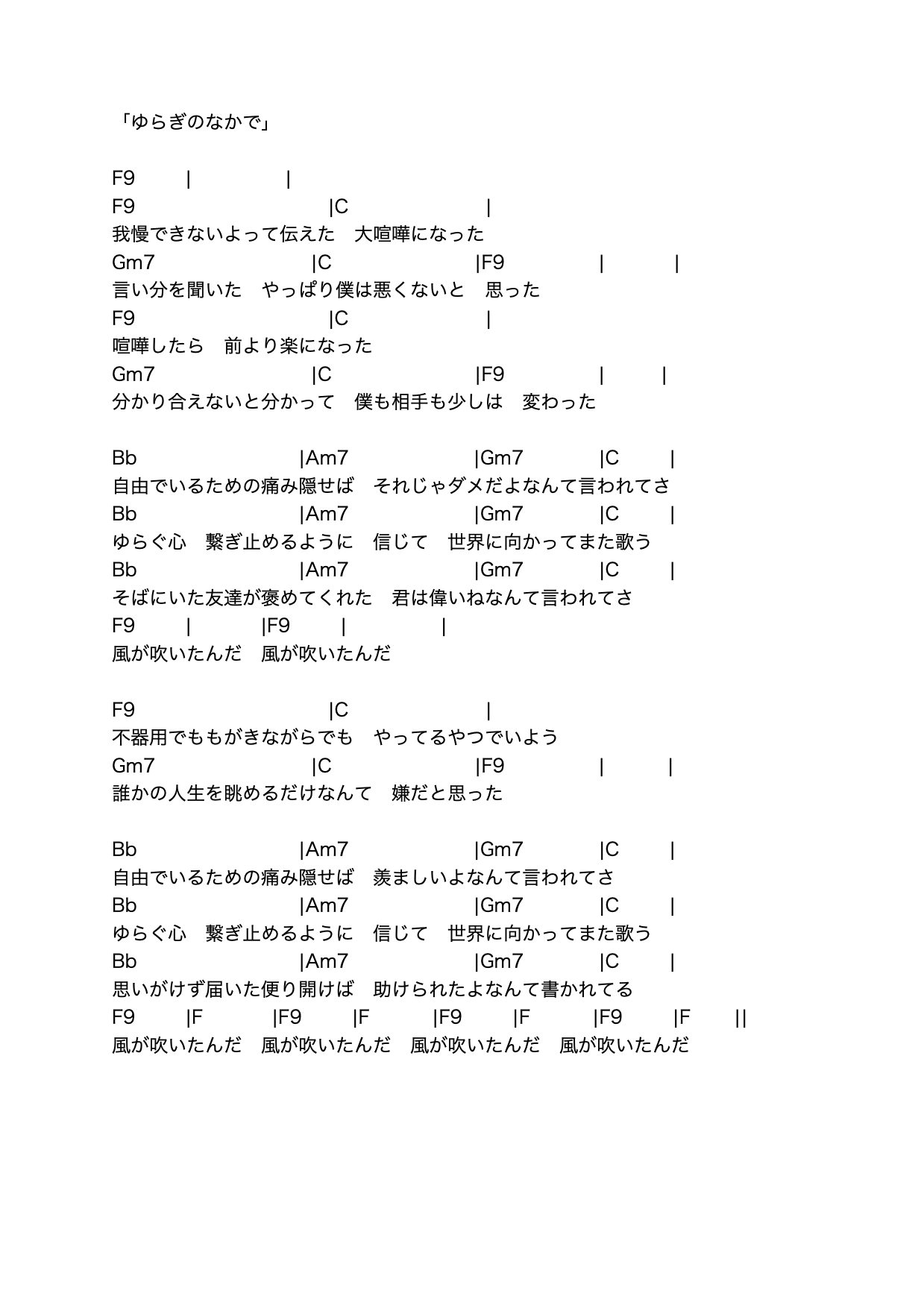

「流星」

広がる夜景は 瞬く暮らしを集め

僕らは溺れて 見失って流星を待った

無力な僕らあざ笑うかのように

君だけの 僕だけの 君にとっての 僕にとっての

特別 大切 予期せず夢中になった

流れる星ふたつ 追いかけるように

小さきものだけど 切り裂く 闇を抜け 光る線を描いた

小さき僕らは 切り開く 未来へ向け 光る線を描くよ

転がる毎日は 些細な思いを潰す

僕らは恐くて 目を伏せて流星を待った

無力な僕らあざ笑うかのように

君だけの 僕だけの 君にとっての 僕にとっての

特別 大切 予期せず夢中になった

流れる星ふたつ 追いかけるように

小さきものだけど 切り裂く 闇を抜け 光る線を描いた

小さき僕らは 切り開く 未来へ向け 光る線を描くよ

小さきものだけど 切り裂く 闇を抜け 光る線を描いた

小さき僕らは 切り開く 世界へ向け 光る線を描くよ

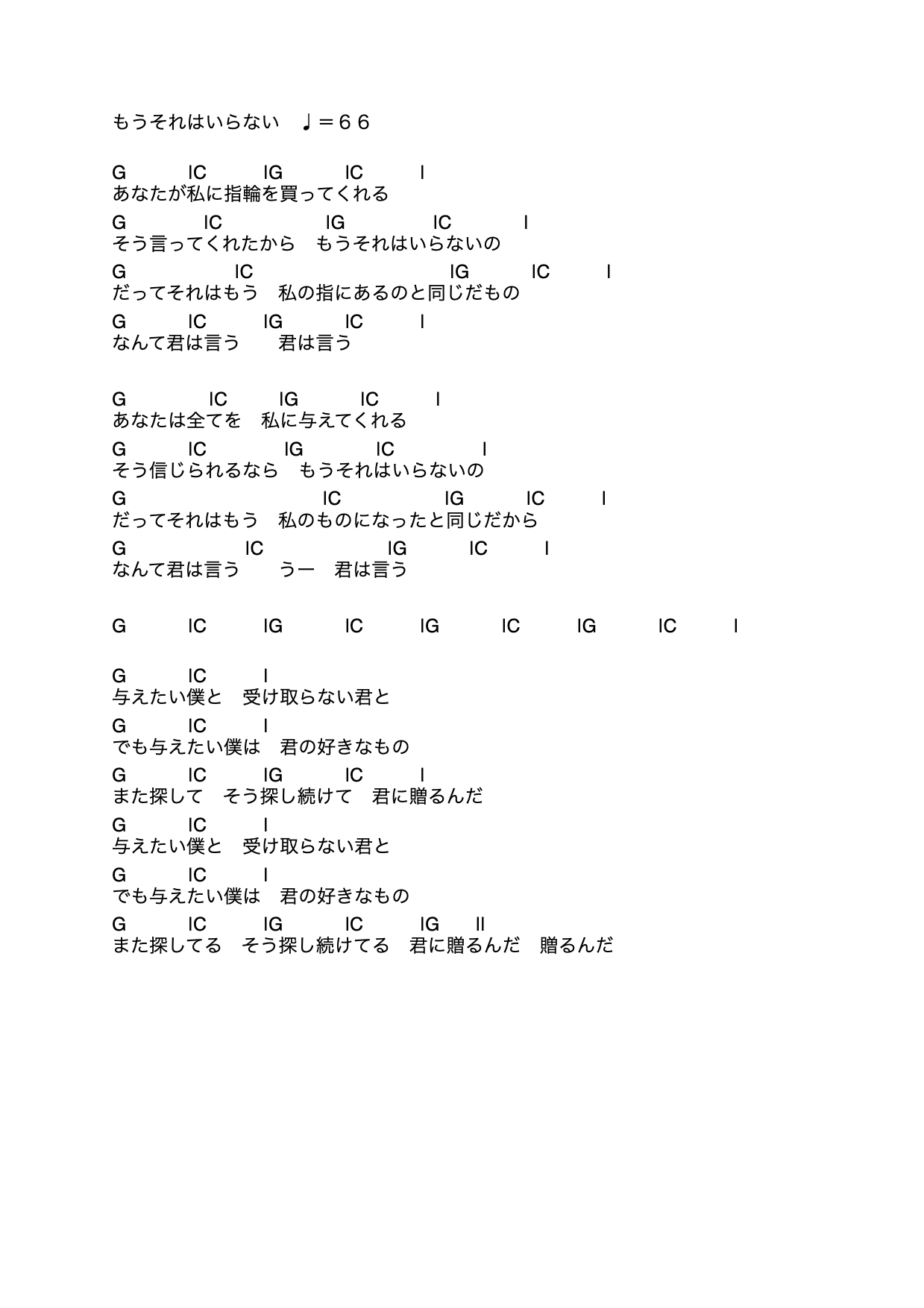

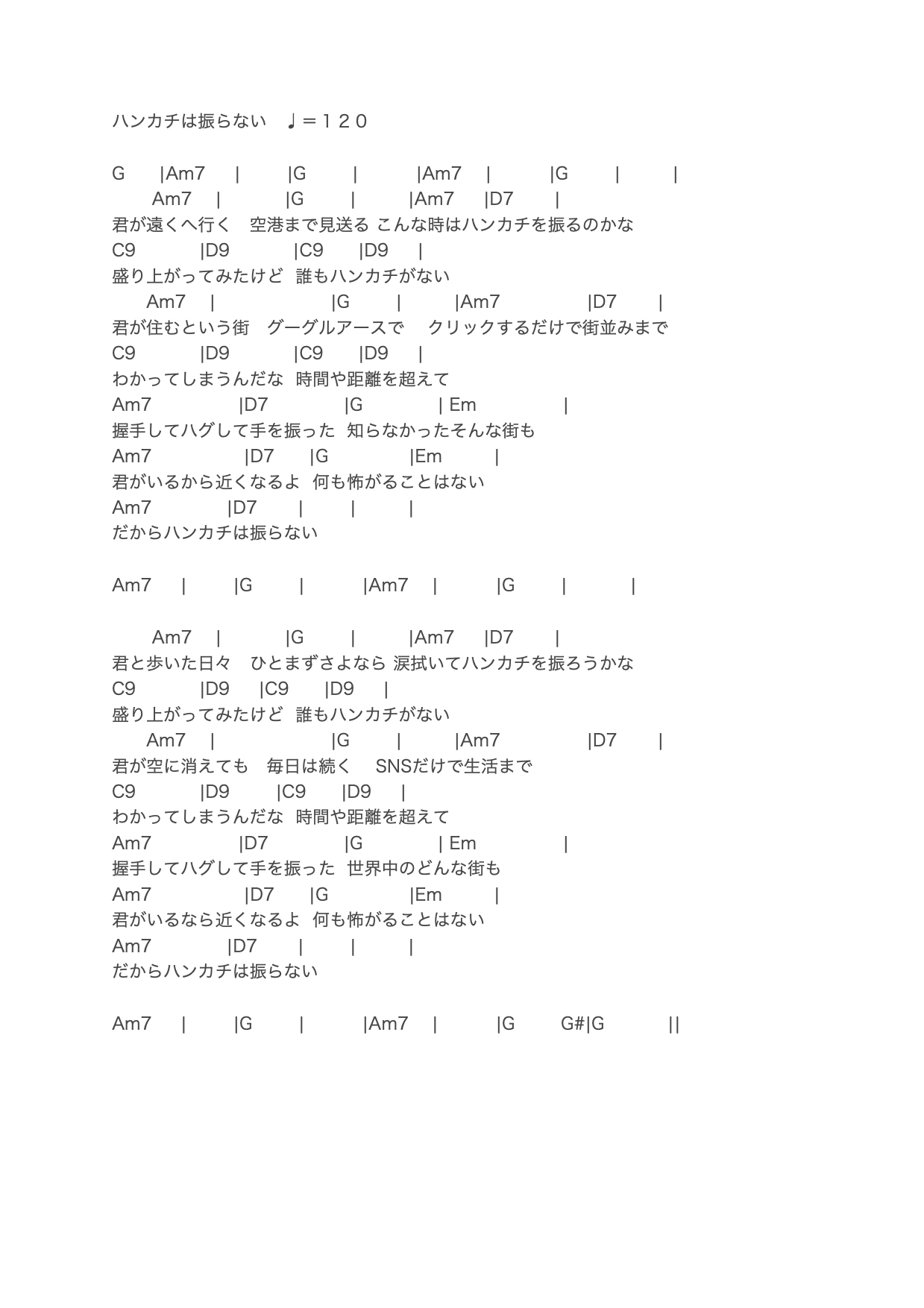

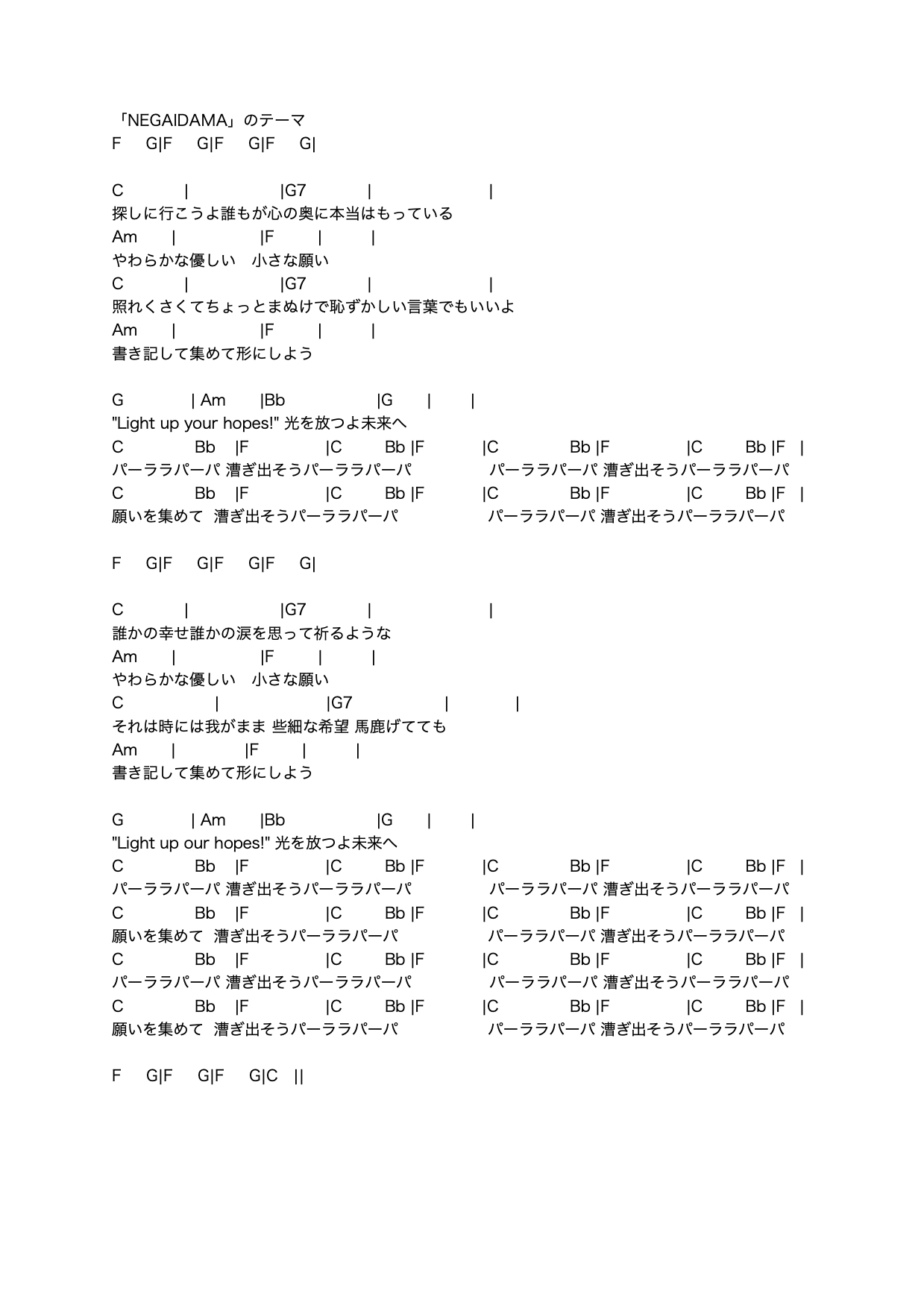

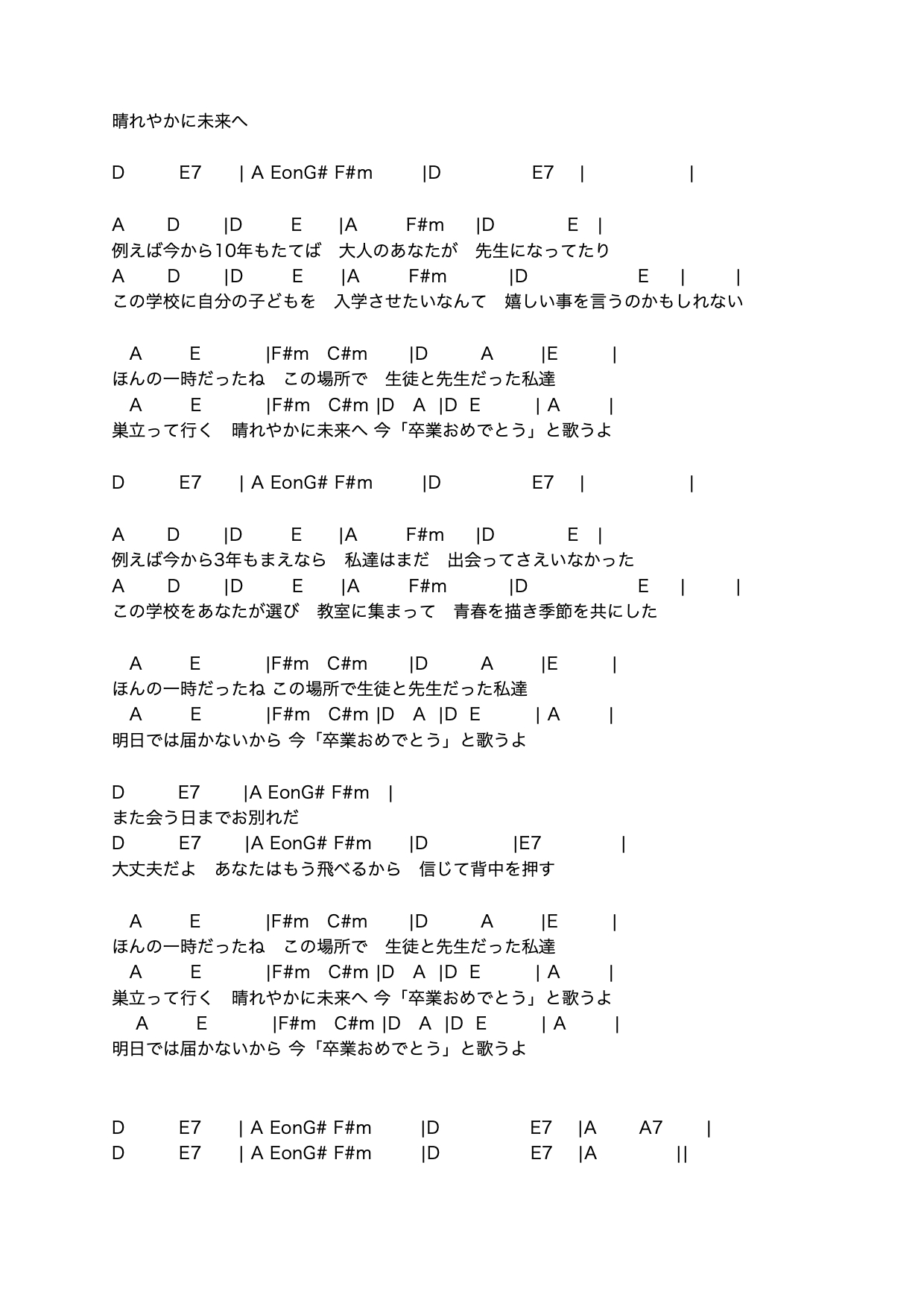

「ハンカチは振らない」「NEGAIDAMAのテーマ」

わたしのもとに来なさい マタイによる福音書 11章28節~30節(聖書の話26)

「疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。休ませてあげよう。わたしは柔和で謙遜な者だから、わたしの軛を負い、わたしに学びなさい。そうすれば、あなたがたは安らぎを得られる。わたしの軛は負いやすく、わたしの荷は軽いからである。」

イエス様の言葉として書かれている今回の聖句。「休ませてあげよう」という言葉が魅力的だ。しかし、どうも「簡単に楽が出来る」と言うことではないらしいという直感が働く。その謎もさぐりながら、聖句を味わってみよう。

聖書の難しさの一つは、その言葉が訳語であることに起因する。例えば、「柔和で謙遜な者」と自分のことを表現する人物に「謙遜」を感じるのは難しい。いろいろと調べて「抑圧にめげない者、心底身分の低い者」(本田哲郎:小さくされた人々のための福音)という訳を見つけて、素敵だなと思った。きっと本当にイエス様は「柔和で謙遜」だったように思う。でもここでは、私たちが目指すべき人格の目印としてこの言葉を読むべきかもしれない。「私は徹底的に身分の低い者として生涯を生きる。その私に従い、そのように生きなさい」とイエス様は言うのである。そこに安らぎが生まれると言うのである。イエス様の言葉にはよくこういうねじれが生じている。「後の者が先になる」のである。そしてそれは真実でもあると思う。例えば、本当に人に仕えることが出来る人が、気がつけばリーダーになるということが起こる。

もう一つの難しさは聖書の世界との生活環境の違い。「軛(くびき)」という言葉を私たちは生活の中で使わない。調べると「軛」とは牛や馬に車を引かせ、働かせる時に、車の先から牛や馬のくびにあてる横木の事らしい。

直感は正しかった。「休ませる」と「軛を負う」との間には、ある違和感がある。「働かなくていい休み」ではないのだ。働いていては休みにならないではないか。休ませてくれるのではないのか。

聖句をもう一度始めから読み、視点を動かしてみた。私たちが疲れを感じ、重荷を感じるのはどのような時だろう。忙しくても疲れない、大変でも重荷を感じない時というのが確かにある。人生を積極的に歩む時に、目的と意義を与えられると、そこに平安があるということを経験する。休めないのは、働いているからではなく、「何のために」働いているかを見失っているからかもしれない。

時々、「宗教は人生にやってはいけないことを作るので窮屈ではないですか」と問われる事がある。「やるべきこと」ばかりを押し付けられるという印象なのかもしれない。そう思うと確かにそれは軛だ。しかし、「こう生きるべきだ」から「こう生きたい」へと心が変わると、日々は自由で平安なものへと姿を変える。こう解説すると「なんだ、洗脳されるってこと?」と反論が返ってきそうだが、必ずしもそういう事でもない。僕が思うに、イエス様の「軛」とは、「愛する」ということではないだろうか。人に仕え、愛せる存在となった時、感謝され愛される人生が実現していく。そして「愛せない存在から愛せる存在への喜びと平安」が与えらるということをこの聖句は言っているのではないだろうか。

聖句を読む私たちは、メッセージの受け手として、自分を誰だと考えているのだろう。疲れた者、重荷を負う者といった受け手が今回の聖句の中からは読みとれる。少し遡れば、「知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました」(マタイ11:25)という表現も。

この文章を読む人の中にも、本当にいろいろな人がいるだろう。状況も自己認識も様々。それでも、自分の中に足りなさを感じ、救いを求めているなら、その答えを与えようとイエス様は人生を賭けて呼びかけて下さっているのだと思う。自力に拘り、弱さを認めない頑な心では、なかなか素直に受け入れにくい聖句かもしれない。疲れを認め、幼子のような素直さで耳を傾けるべきなのかもしれない。その先で、「休みたい」と思っている人には休み与えを、一生懸命生きていきたいと思っている人にはその道を示して下さると思う。その道の上で柔和で謙遜な人格として育てられることもきっとあるだろう。

全ての人たちは幸せになりたくて一生懸命生きている。そのことを思うとき、このメッセージに洗脳ではなく真実を、排他性ではなく普遍性を見いだす。少なくとも、私たちはイエス様のメッセージに出会った。全ての人にイエス様は「わたしのもとに来なさい」と言われる。それは全ての人に向けられた招きの言葉だと思う。

幸いに至る道を歩ませ、魂に安らぎを与えるものは何か。私たちの重荷を取り除くものは何か。私たち自身の中にある知恵ある者と幼子のような者がその問いを投げかけられていると思う。

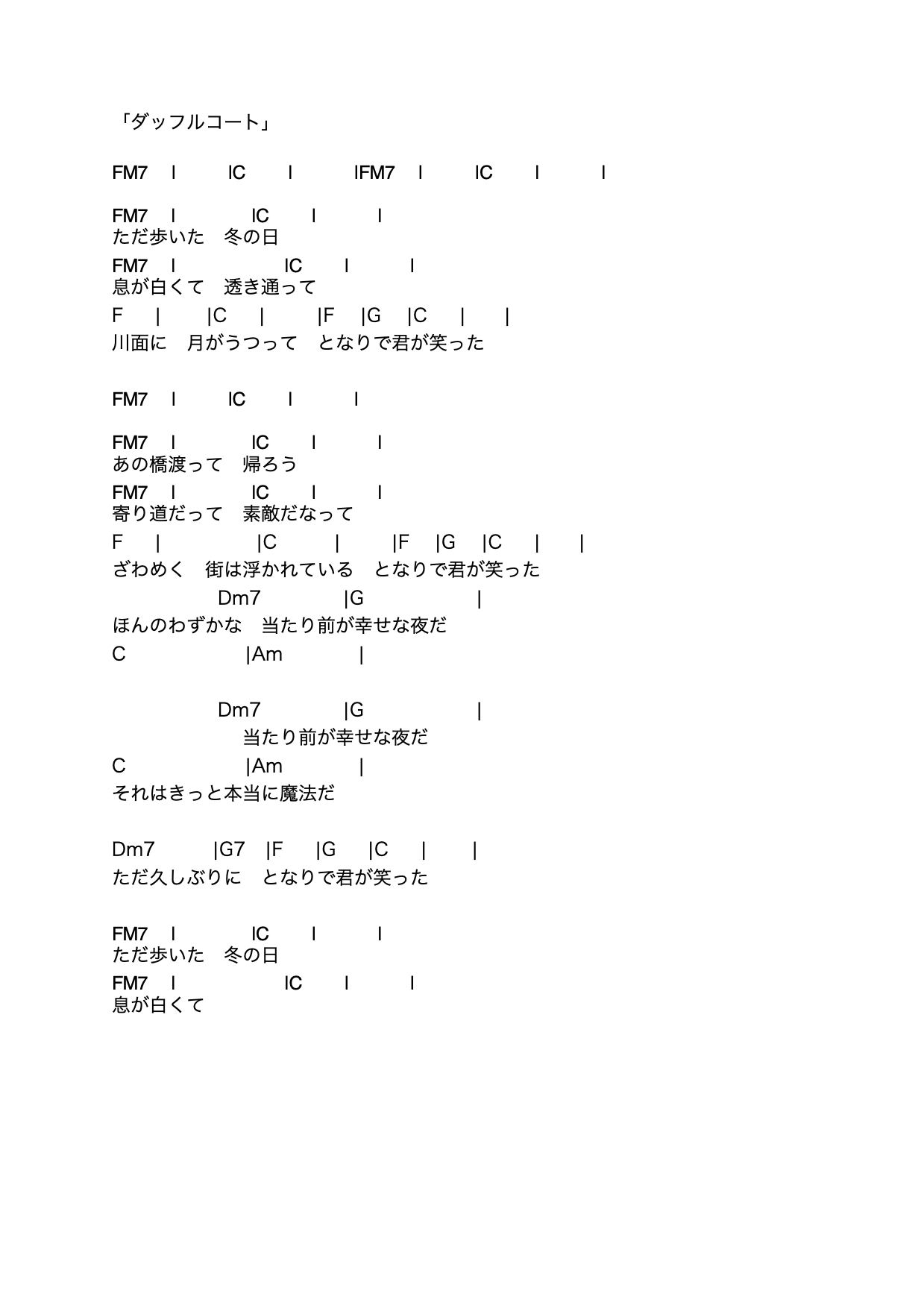

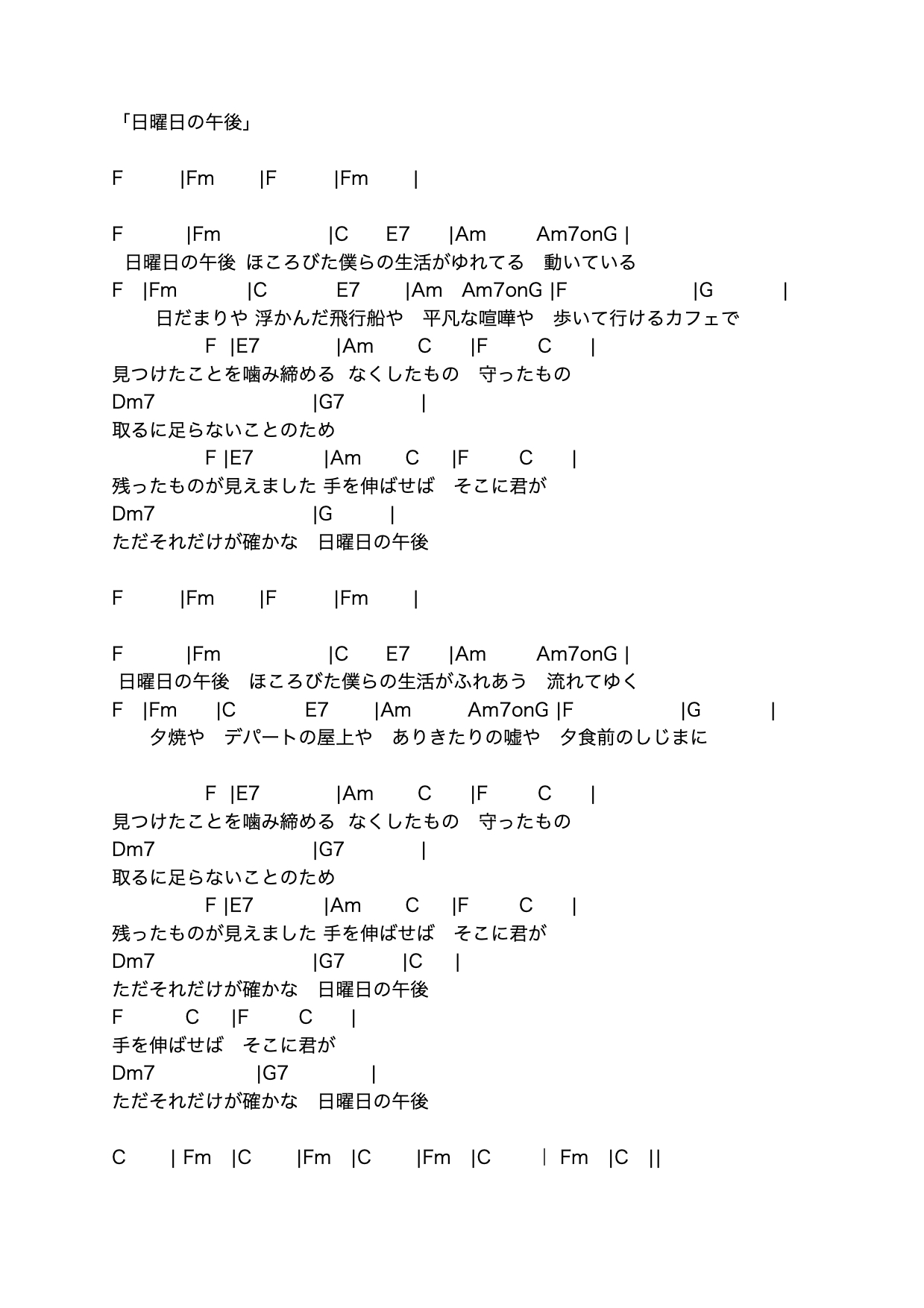

「ダッフルコート」「日曜日の午後」

風はおもいのままに吹く ヨハネによる福音書 3章8節(聖書の話27)

「風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来て、どこへ行くのかを知らない。霊から生まれた者も皆そのとおりである」

僕にとっては、表現として、言葉として、すでに魅力的な聖句である。確かにわたしたちは「風」を感じる事はできる。しかし、本当はその風がどこで生まれ、どこで消えてしまうのかを知らない。「風はおもいのままに吹く」という言葉に、物事の本質が隠されている予感と自由の香りが漂う。

僕が高校で行っている授業の一年間のテーマは「生命(いのち)」なのだが、毎年、この聖句を自分のキリスト教学の授業を説明するために紹介する。生命について考える事は「風に思いを巡らせるようなこと」「答えのないことについて考えること」だと思うのだ。今年度の授業も始まったこの時期、いい機会なので、この聖句を味わってみることにした。

この聖句はニコデモというファリサイ派の議員とイエス様の対話の中で、イエス様の言葉として紹介されている。30歳くらいだったと思われるイエス様より、随分年上で、社会的にも地位があったであろうニコデモは、「永遠の命」が欲しくて、イエス様に頭を下げて、教えを請う。しかし、イエス様にかなり厳しいことを言われることになる。「新たに生まれなければ、神の国を見ることはできない」(ヨハネによる福音書3章3節)。「あなたはイスラエルの教師でありながら、こんなことも分からないのか」(ヨハネによる福音書3章10節)。こてんぱんなのである。文脈で理解すると、「風を感じる事ができてもその全ては分からないように、神の世界のこと、霊の世界のことはお前にはわからないのだ」とイエス様はニコデモに伝えようとしておられる事になる。

僕が、この聖句に魅力を感じたのは、自分の命が風のように自由に飛び回るイメージが湧いたからかもしれない。しかし、聖句は風を感じる受け手としてわたしたちを位置付けている。わたしたちに全てを見せず、自由に吹いているのは神の側にある者たちだ。永遠の命が欲しい、天国のことを知りたい、命の不思議を理解したい。そういったわたしたちの欲求を、イエス様は一蹴する。

ギリシャ語でもヘブライ語でも風と息と霊は一つの言葉で言い表される。なので、「風の音を聞く」という表現には、「霊の声を聞く」というようなニュアンスがあるらしい。

はたと、全てを知ることは出来ないが、霊の声を聞くことは出来るのだと気がついた。わたしたちは霊の声を聞くことが出来る。しかも、かすかに聞き取れるとか、不確かだがそうかも知れないというような状況ではなく、はっきりと聞く事ができる。なぜなら、それはイエス様の口からしっかりと語られるからだ。

今回の聖句が含まれるヨハネによる福音書の3章を読むと、年をとって新たに生まれる事など無理だと嘆くニコデモにイエス様は、「水と霊によって新しく生まれることで神の国に入れる」と伝えようとされている。

注解書を読むと「水と霊」はバプテスマのことを指すという解説に出会う。洗礼によって信仰を授けるときにキリスト教では浸水を行うのだ。

もちろん、「はっきり言っておく」とイエス様が語り出しても、難しくて分からないことだらけなことも多い。それでも、人の口から発せられる言葉を聞き、理解する事は、神様からの声を魂で感じ理解する事に比べれば、随分易しいことだと思うのだ。そのためにわたしは来たのだとイエス様は言う。わたしたちには捕まえることが出来ない自由に吹く風をその体にとどめて、そこに立って下さる。わたしたちはその声を聞くだけでいいのだ。そして、その声を聞くことによって、少しずつ変えられて行くように思うのだ。霊によって生まれる者へと変えられて行くように思うのだ。

わたしたちは確かに今「生命」を与えられている。僕も、自分が生きているということ、自分の中に生命があるということを確信している。けれど、その生命がどこから来てどこへ行くのかを知る事はできない。

イエス様の声に耳を傾け続ける事で、いつか、わたしたちも霊から生まれたものとして、最初に感じた、風のように自由に飛び回ることを許されるのかもしれない。そんなことを思った。

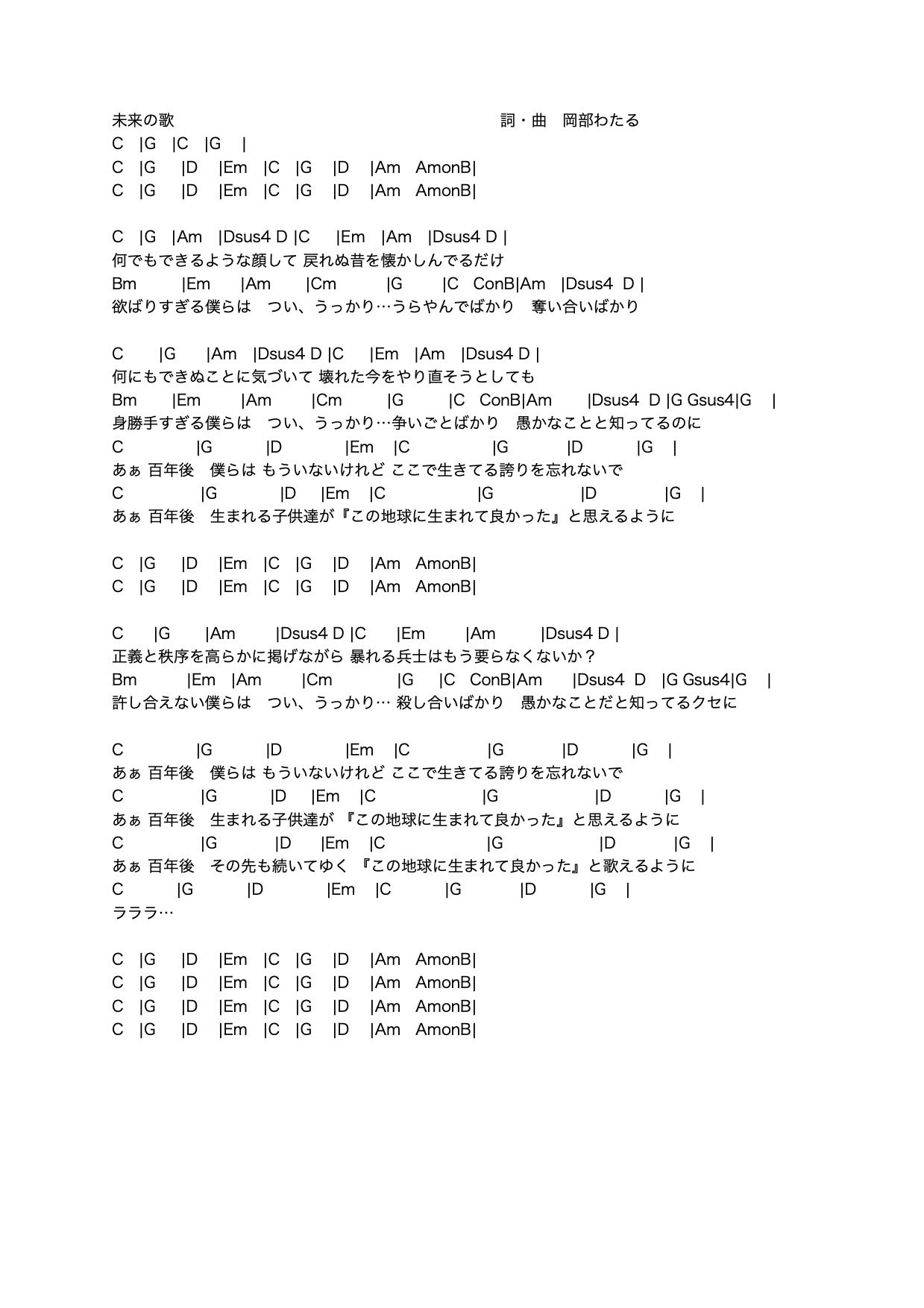

「未来の歌」「空とハイウェイ」

待ち望む マルコによる福音書 14章36節(聖書の話28)

「こう言われた。『アッバ、父よ、あなたは何でもおできになります。この杯をわたしから取りのけてください。しかし、わたしが願うことではなく、御心に適うことが行われますように。』」

この間、久しぶりに「Waiting for a chance」という曲を歌った。10年以上前に書いた曲だ。50歳も近づき、30代の頃とは随分歌詞の見え方も変わっていることに気付く。未来の描き方も変わるからなのだろう。

「Waiting for a chance」を和訳アプリなどで訳すと「チャンスを待っている」という訳が出てくる。「waiting」で「待機」という訳も。でも、なんだかしっくりこないなと思っていた時、その曲のタイトルを、「待ち望む」という気分で歌うのは、なかなかいいなあと感じる文章に出会った。

ヘンリ・ナウエンの「待ち望むということ」という文章だ。

現代は待つ事を困難にした、と筆者は語る。待てない理由は、恐れがあるからだ。変わり続けなければいけない、攻め続けなければいけないという強迫観念がわたしたちの時代にはあり、そのことが、待つ事への恐怖を大きくしているという分析は、なかなか鋭いものだと感じる。自分自身も、その恐れによって「待てない」ということがしばしばある。

何もせずにいることと「待ち望む」こととは大きく違う。筆者は聖書の登場人物たちを例にあげ、こう語る。「待っている人々はとても積極的に待っています。彼らは、待ち望んでいるものが、自分たちが今いるところで育ちつつあることをよく知っていました。まさにここに、待つことの秘訣があります。」(ヘンリ・ナウエン/わが家への道/工藤信夫訳)

未来を自分の思い通りにしようとする「願望」は、それが叶わないことへの恐怖を生み、待つ事を難しくする。しかし、神との約束の実現を信頼する「希望」は、未来に対する開かれた態度を生み、待ち望むことに力を与える。待ち望むことは、今を生きることに繋がる。

ヘンリ・ナウエンの語る「待ち望む」ことは、随分積極的だ。

表現者の友達にこの話をすると、「人事を尽くして天命を待つ、やな?」というシンプルな答えが返ってきた。確かにそうだ。自分の作品へのアイデアを探して探しぬいて、くり返しイメージを組み立てて、その努力の先で、新しい作品が生まれてくるのをずっと待っている。絞り出すようにもがいてみても、結局は待つしかないのだ。創造という行為は、宗教的な行為だなと思う。開かれた態度で臨むときに、たとえ予想外な結果であっても、生まれて来た作品を受け入れることが出来る。

今回の聖句は十字架にかかる直前に、ゲツセマネでイエス様が神様に祈った時の言葉だ。願望と希望の間で揺れ動く心が読み取れる。この後、弟子の一人、ユダに裏切られ、十字架につけられ、死ぬことになるイエス様。十字架にかけられたイエス様は完全に受け身だ。もはや、なにもすることが出来ない。しかし、その中にあって、イエス様は「積極的に今を生きている」と感じさせられる。それは、全幅の信頼を神に寄せて、自分の死の意味を神に委ねて「待ち望む」姿なのだと思う。

絶望を越える希望があるということを信じて、待ち望める人でいたいなと思った。

目を上げれば 詩編 121篇1節~2節(目を上げれば)(聖書の話29)

目を上げて、わたしは山々を仰ぐ。

わたしの助けはどこから来るのか。

わたしの助けは来る

天地を造られた主のもとから。

今回の聖句が伝えているのは、視点の変換とその先に必ず見つかる希望への約束だ。

絶望の中にあって、閉じてしまった世界を動かし、そこから抜け出すためには、見ていなかったものに目を注ぐ必要がある。

うつむいてしまっている自分を奮い立たせて顔を上げ、やってくる助けを受け取る準備をしろと聖句は言う。そして、必ず、神からの助けは来るのだという強い信仰が感じ取れる。

それは、本当のことだろうか。どんなに望んでも助けがこない経験をした人も沢山いるのではないだろうか。しかし、同時に、何も状況は変わらないのに、自分の物事への見方が変わる事で、全てが解決したり、解決の糸口をつかむ経験をする事も事実だ。

わたしたちは、知らない間にうつむいてしまってはいないだろうか。何かにおびえて目を閉じたり、疑いの心で本当のことを見失ったりしてはいないだろうか。

目を上げよう。

それは、小さな変化かもしれないけれど、きっと、新しい発見があるように思う。「目を上げれば」という曲を書いた。今回は、その歌詞を紹介したいと思う。

「目を上げれば」

出来ない事ばかりで情けなくなってる 時間だけが過ぎてく

抱えきれないくせに強がりな僕は 助けて欲しい事を 本当に伝えようとしたかな

誰かがそばにいて 誰かと目が合って

笑い合える幸せに気付けば やがて全てはかわる

進まない毎日が嫌になってくる 約束は置き去りに

うまくいかない事に焦ってる僕を 取り囲むものは 本当に駄目な事ばかりかな

誰かがそばにいて 誰かと目が合って

愛し合える幸せに気付けば やがて全てはかわる

難しいことじゃない 沈む思い断ち切って 目を上げれば

今 君ががそばにいて 今 君と目が合って

笑い合える幸せに気付いて 確かに全てはかわる

誰かがそばにいて 誰かと目が合って

愛し合える幸せに気付けば 確かに全てはかわる

「彼女と彼の街」「雨の夜も光る道」

神様から響いてくるもの 詩編 19章2節~5節(聖書の話30)

天は神の栄光を物語り

大空は御手の業を示す。

昼は昼に語り伝え

夜は夜に知識を送る。

話すことも、語ることもなく

声は聞こえなくても

その響きは全地に

その言葉は世界の果てに向かう。

僕は同志社高校でキリスト教学の授業を担当させてもらっている。ここ数年、キリスト教学特論というゼミのような選択授業が開講されていて、その授業で日本人の宗教観について学ぶ機会を得ている。日本古来の八百万の神を信じる信仰やアニミズムについて学生たちが発表するのだが、非常に興味深く思う事は、唯一神のキリスト教よりも、日本古来の信仰に、より親しみを覚えるという学生が多い事だ。

四季に恵まれ、自然が人間の生活に寄り添うこの国においては、神様を優しくただそこここに存在するものとして理解する方がしっくり来るのかもしれない。対して、砂漠の世界から生まれてきたキリスト教が感じ取る神様は、その生活を崩壊させるような自然の姿に似て、時に厳しく、裁きをもって人間に接してくる訳で、少し怖いし、面倒くさいものなのかもしれない。そういう意味では、キリスト教の神様は、日本の風土にはなじまないという意見も頷ける。

さて、今回の聖句だが、注解書などを読むと、「宇宙に与えられた神的秩序の賛美」である、というような表現が目につく。「古代世界の人は自然の中の音に耳を澄ましてそこに神の言葉を得てきた」のだという。現代の人々は、その言葉を聴き取る力を失っているという解説もある。

事実、わたしたちは自然に耳を澄まし何かを聴き取る力を失ってきているように思う。日本の宗教観へ共感する学生以上に、神様などいないと答える学生の多さには驚かされる。そして、何よりも、真実はどこにあるかを探求する事自体に興味がない人が増えているように思えるのだ。

経済的な安定が約束されているならば特に真実など必要がないという感覚。あるいは、世界は全て相対的であり自分にとっての真実があるに過ぎないという考え方。自分に一番都合のいい宗教を必要に応じてその都度選択し、社会の中で上手く立ち振る舞えればそれでいいという考え方。

けれど、本当は神様がいるかもしれないのだ。絶対的なことが存在するかもしれないのだ。全ての人にとっての真実があるかもしれないのだ。そう思うとやはり探求したいと僕は思ってしまう。そして、真実を確信し、真実に繋がる喜びを享受したいと思うのだ。

今回の聖句は、絶対的な存在としての神様に圧倒される人間の心を歌っている。「わたしたちが神様を感じるのはいつか」という問いに、この聖句は答えてくれる。「神様の声を聞きたい、できればしっかりとした言葉で」と思ってもそれはなかなか叶わない。けれど、たとえば空を見上げることで、神様の存在を一瞬にして感じとることもある。それは、本来誰にでもある感覚だと思う。美しい夕日や満点の星空や空を切り裂く稲光に、わたしたちは足を止め見とれる。そこには、創造主への予感があり、畏怖があるのではないだろうか。

神様から響いてくるものに耳を済ますことができる人でいたいと思う。