いつもそばに ルカによる福音書 24章32節(いつもそばに)(聖書の話13)

「二人は、『道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、わたしたちの心は燃えていたではないか」と語り合った。」

今回の聖句は、イエス様が十字架で死んでしまってから三日後に起こった、ある出来事の最後の部分だ。二人の弟子がエルサレムから少し離れたエマオという村へ歩いて行く途中に、復活したイエス様に出会うという出来事。その出来事の後に、二人がそのことを振り返った言葉だ。

物語の次第はこんな感じだ。

おそらく、弟子の二人は、死んでしまったイエス様への失望と、これからの人生への不安の中で、旅をしていたのだろう。そこへ、復活したイエス様が近づいてくる。「何の話をしているのですか?」と尋ねてくるのだ。「今、世の中で起こっている事をしらないのか!」と彼らはその人にイエス様の十字架での死を説明する。彼らにはその人がイエス様だと分からなかったのだ。聖書には「目が遮られて」とある。

イエス様は、「それは、こういうことだったのではないですか?」と自分の生涯について、旧約聖書の中に預言されていたことなどを用いて彼らに説明をする。目指す村に近づくまで、彼らは多くのことをイエス様と語り合ったようだ。二人は、別れを惜しみ、イエス様を引き止め、夕食を一緒にすることにする。イエス様がまるで十字架にかかる前日に自分たちにしてくれたように、彼らの前でパンを取り、讃美の祈りを唱え、パンを裂いて彼らにお渡しになったときに、やっと二人は目の前にいるその人がイエス様であることに気がつくという物語だ。聖書には「二人の目が開け」とある。そして、その瞬間にイエス様の姿は見えなくなるのだ。

不思議なお話だ。

この聖句での説教の準備の時に、友達にこの聖句を読んでもらって、感想を聞いた。クリスチャンではない彼女は、「なんで分からんかったん?何が遮ってたん?なんで急に見えなくなったん?」と不思議そうだ。でも、ゆっくりと説明すると、「あ、分かった!イエス様は、いまも存在していて、こっちが気がつかへん時は人としてこっちにアプローチしてくるけど、つまり、外に存在しているけど、受け入れると、もう、自分の中に存在して、心の中に入ってしまうっていうことやな」と言うのだ。すごく信仰的な見解だったので驚いた。復活したイエス様の存在への柔らかい理解だと思った。

それにしても、この物語の二人の弟子は嬉しかっただろう。まるで、イエス様に初めて出会ったときのように、旅で出会った男からわくわくする話を聞かされ、自分たちが生涯をかけてついて行こうと思った男のことを久しぶりに希望一杯に聞かされたことだろうと思うのだ。

「確かにそうだ、この心の燃えるような感じはイエス様だ!」と気がついたその喜びの言葉が今日の聖句という訳だ。

「でも、わたしは心が燃えるような人に出会ったことないなあ」と彼女が言った。「もちろん、素敵な出会いも、恋も今までにあったけど、『心が燃える』っていうほどの出会いではないかも」というのだ。「うん、でも、クリスチャンは『心が燃える』ようにイエス様に出会うんやで」と説明し、僕が教会で歌うために今の僕の教会の牧師と一緒に作った歌の歌詞を読んでもらった。

「すごいなあ、想像力というか、妄想?が?」と彼女。イエス様はどんな人か。どんな人としてクリスチャンは感じているのか。そのことを歌った歌の歌詞を今回は紹介しようと思う。

エマオへの旅の途上で二人の弟子が感じた、自分の人生を喜びで満たしてくれるような出会い。全てを投げ打ってでもついて行きたいと思うような出会い、その復活のイエス様との出会いは2000年もの間、世界中で繰り返されてきたのだと思う。気付かれない存在の時には、外側から語りかけ、真実へと導いてくれようとする、そして、私たちの心が開かれると、それぞれの心の中へと入ってきてくださる。そうやって、イエス様は今も私たちを、あなたを、愛し続けてくださっているのだと思うのだ。

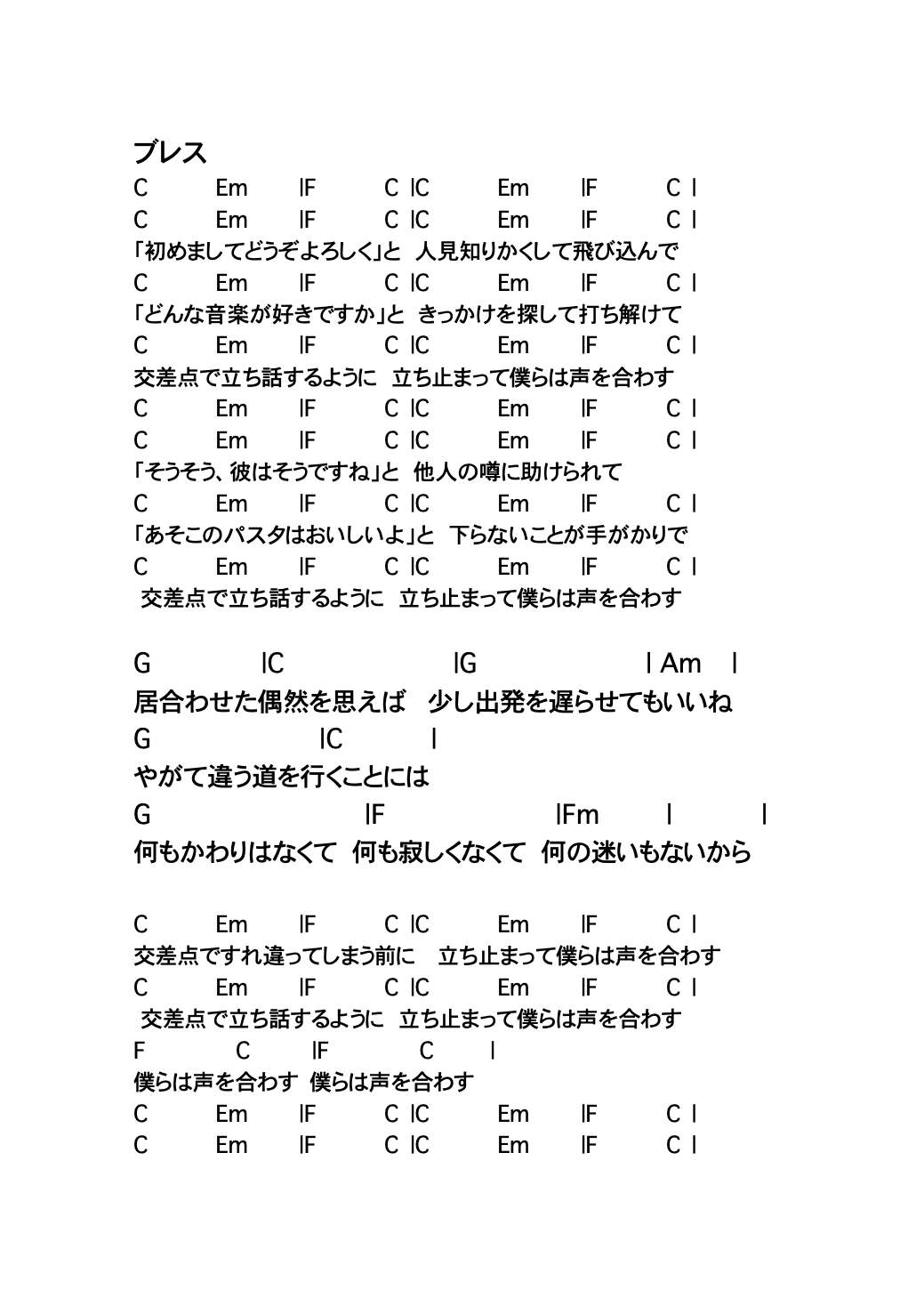

「いつもそばに」

君のために立ち止まる 見つけ出して 認めてくれる

君を心配して怒ってくれる ただ黙って 抱きしめてくれる

一緒にいたいと思ってくれる 今の君を君のままで

ずっと探しているその人は ほら 君の隣にいる

いつでも たとえどんな時も 愛してくれる

大丈夫だよ その人はいつも そばに

君が心から安心できる 怖がらず わがままを言える

君が涙を見せられる 嬉しい時会いたいと思う

素直に全てを打ち明けられる 今の君が君のままで

ずっと探しているその人は ほら 君の隣にいる

いつでも たとえどんな時も 愛してくれる

大丈夫だよ 君を見守っているよ

探しているその人が ほら 今 ここにいる

いつでも たとえどんな時も 愛してくれる

大丈夫だよ その人はいつも そばに

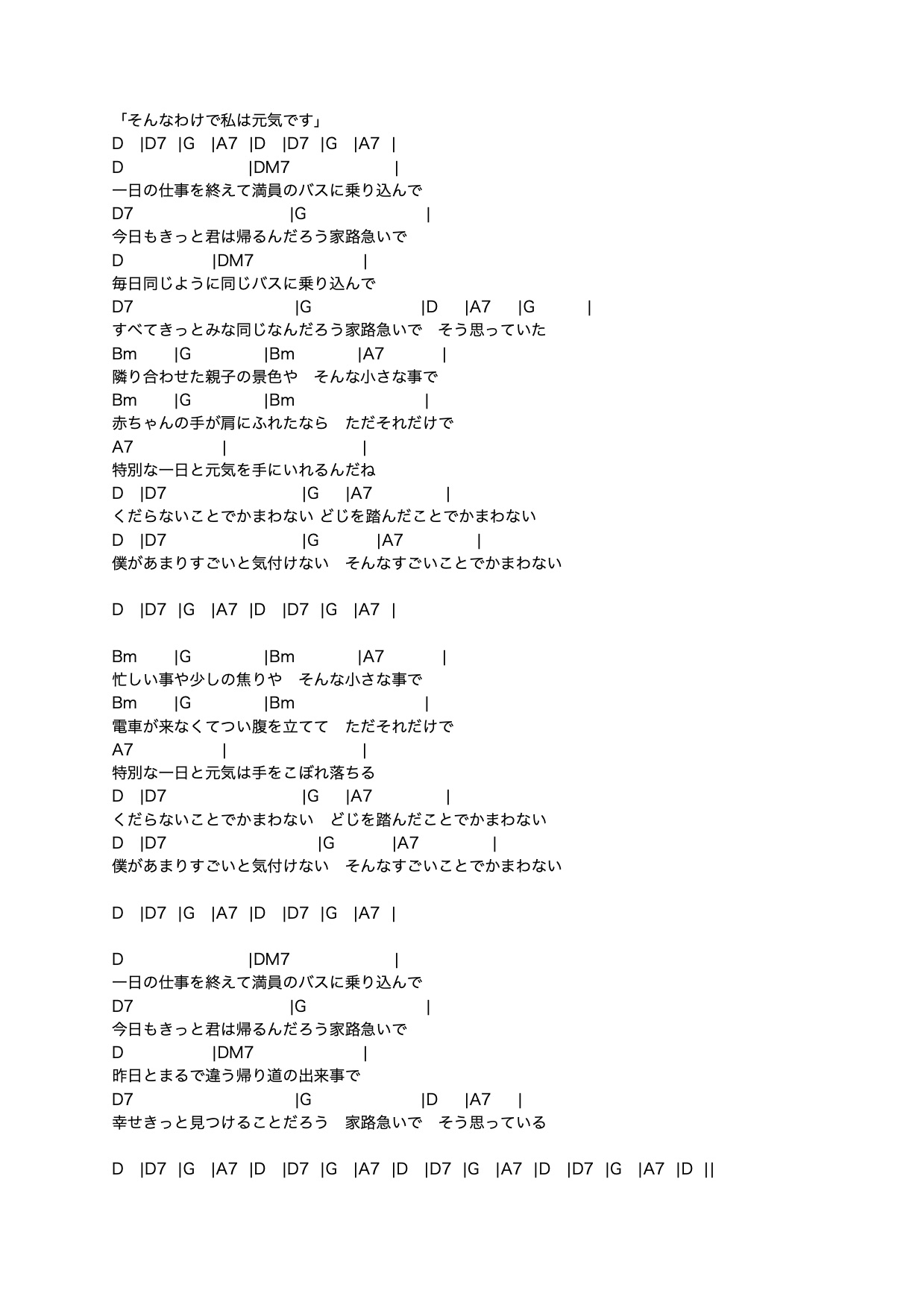

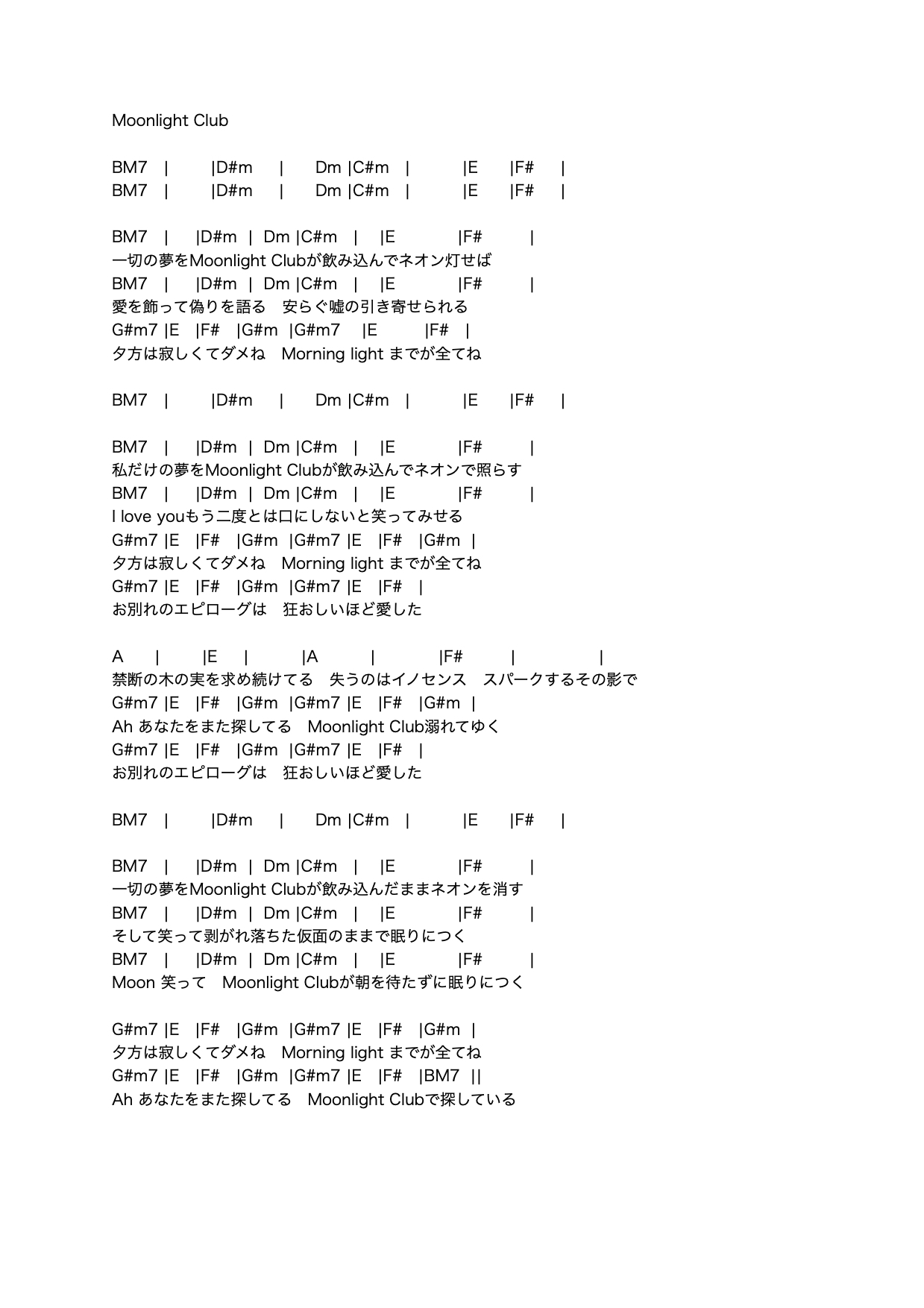

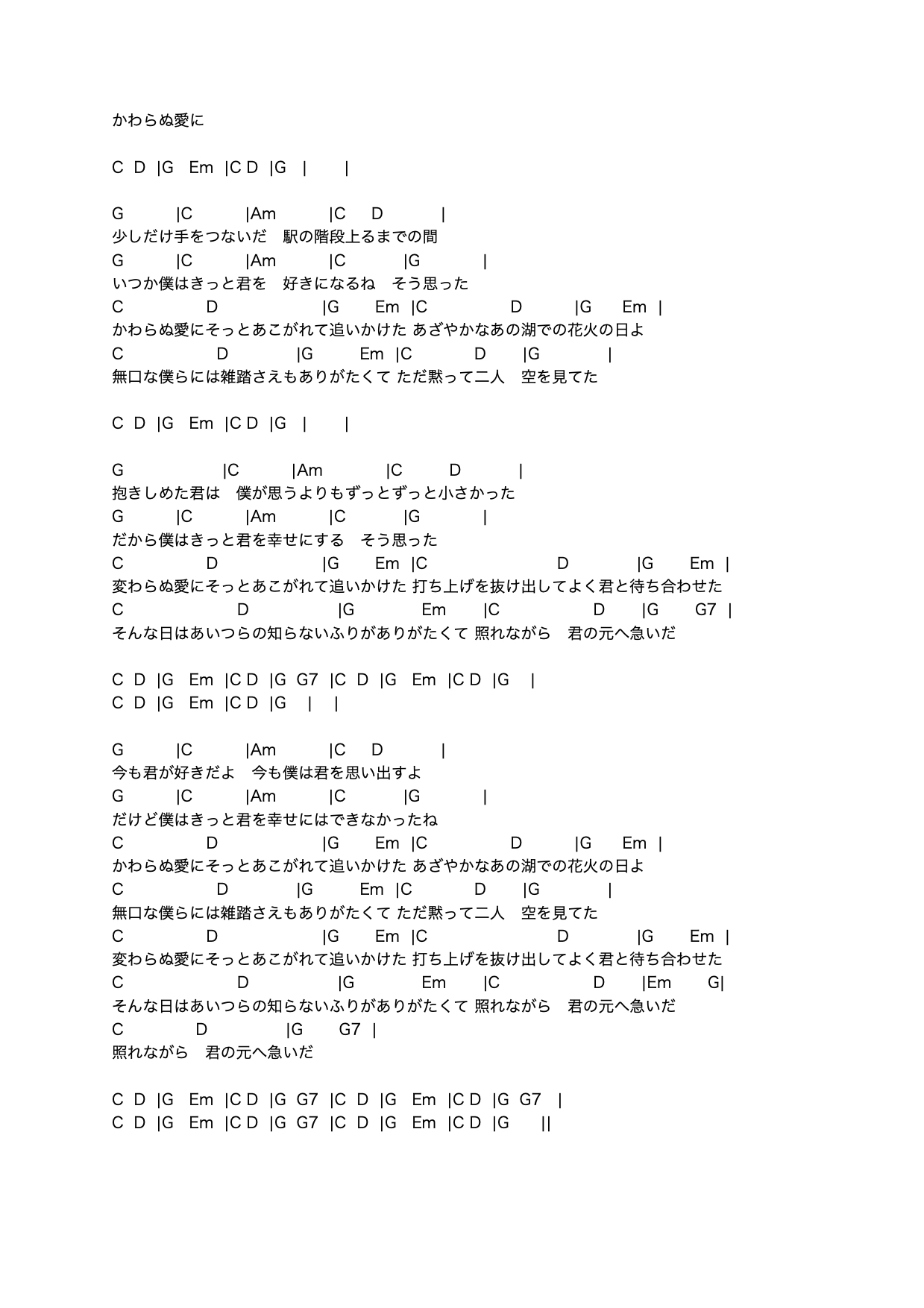

「そんなわけで私は元気です」「Moonlight Club」「かわらぬ愛に」

命に通じる門 マタイによる福音書 7章13節~14節(聖書の話14)

「狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道は広々として、そこから入る者が多い。しかし、命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見いだす者は少ない。」

「人生は意外とシンプルなものかもしれない」と思う事がある。今回の聖句を選んだ後、イギリスのバニヤンという人が書いた天路歴程という小説のことを思い出した。冒頭に、人生に絶望し、自分の歩む道を見失った主人公が、歩むべき道について伝道者に教えてもらうシーンがある。少し読んでみよう。

「その男は…ひどく心配そうに、伝道者を見つめて言った、私はどこへ逃れるべきでしょうか。すると伝道者はいかにも広々とした野原を指で示しながら言うのに、向こうのくぐり門が見えますか。男は言った、いいえ。それから相手が言った、向こうの輝く光が見えますか。『見えるように思います』と彼は言った。そこで伝道者は言った、あの光から目を離さないで、まっすぐにそこへ登って行きなさい。そうすればその門が見えるでしょう。そこで門を叩けば、どうすればよいか聞けるでしょう。」

非常にシンプルだ。「見えるように思う輝く光」に向かって、ただまっすぐ行けばいいと言うのだ。ところが、主人公が歩み始め、物語が進むと、実に色々な出来事や誘惑が起こる。広々とした道がカーブして行く場所では、まっすぐの道は非常に狭く、自分で判断しようとすると曲がりたくなったりする。また、鎖で繋がれた獅子が両脇にいる道があり、真ん中を歩けば、絶対に大丈夫なのだが、「危ない」と勝手に自分で判断してしまい、進めないといった具合だ。どの場合も、ただまっすぐ歩くことだけが正解だ。

私たちの日常にも、これと似た出来事を見いだすことがある。何かに取り組んでいる時、「きっとこうするのがいいのだろうな」「これが正しいな」と感じることがある。それは、「見えるように思う輝く光」だ。ところが、いろいろな困難や横着や不誠実が邪魔をして、思うように進まないということが起こるのだ。「こっちの方が楽やで」とか、「こっちの方が儲かるで」とか。心というのは、随分いろいろなことを囁いてくる。輝く光に向かって行けばいいと教えられたはずなのに、心に決めたはずなのに、自分に都合のいい言い訳を思いついて、光から目をそらし、道をそれてしまうのだ。

僕自身、いったんは派手に成功しても、その後には虚しさだけが残り、うまくいかないという結果に終わる沢山の出来事を経験してきた。思い返してみると「確かに、あの時、違和感に、あるいは不正に『目をつむった』」と気付かされる。そういう経験を思い出せる人は多いだろう。思い出せるということは、見えていた光から目をそらした瞬間、目を閉じてしまった瞬間を実は心がとらえているという事だろう。

「輝く光」を見ているのは心だ。そして、本当の意味で「輝く光」を見出し、それを見つめる心、それは良心と呼ばれるものだと思う。良心が濁ると心の目は光をつかまえる事ができなくなる。そして、信仰とは、その良心を鍛え、澄んだ目を維持することを助けてくれるものなのだと思う。

僕は牧師ではないので、キリスト教だけが、良心を鍛えてくれる宗教だ、などと言うつもりはない。ただ、少なくともイエス様が私たちに伝えた言葉の中には私たちの良心を奮い立たせ、「輝く光」をとらえる力を与えてくれるものが沢山あるとも思うのだ。今日の聖句もその一つと言えるだろう。

「狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道は広々として、そこから入る者が多い。しかし、命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見いだす者は少ない。」

滅びに通じる門と命に通じる門という二つの門。みなさんも人生が進む中で、何回もそのどちらの門を選ぶかという選択の場に立たされることだろう。どんな男性と付き合うのか、どんな仕事を選ぶのか。狭く、苦労が見えていても、この道を進みたいと感じる時、この聖句は勇気を与えてくれることだろう。

ただ、「輝く光」が見えていること、見えるように思えること、が大前提としてある。そのために必要なことは、静かに自分の心に聞きに行くことであり、祈りによって神の言葉に耳を傾けることだと思うのだ。

「神様、私の進むべき道を教えて下さい」と祈る時、あるいは、そういう祈りを持って聖書と向き合うときに、そこに示される道が見えてくる。それは、冒頭の物語で、伝道者が「広々とした野原を指でしめした」ように、私たちに示される。そして、私たちはその先に「輝く光が見えるように思う」という経験をするのだと思う。

処世術として、いつも狭い門を選んでいれば成功するというようなものではないだろう。輝く光に向かってまっすぐに歩もうとするときに、時には狭い門を選ばないといけない時がやってくるということだ。

命に通じる門。それは、苦難と困難を伴いながらも、豊かで愛のある人生を与えてくれる道へ通じる門だと私は思う。目を閉じる事なく、光に向ってただまっすぐに歩く。シンプルなルールだけれど難しいことだと思う。光を見つける心の目を鍛える事。襲ってくる疑いをぬぐい去って、信じてまっすぐ歩む事。失敗してはやり直しながら、そういう人生をみなさんが歩まれることを、また僕自身も歩んで行けること願う。

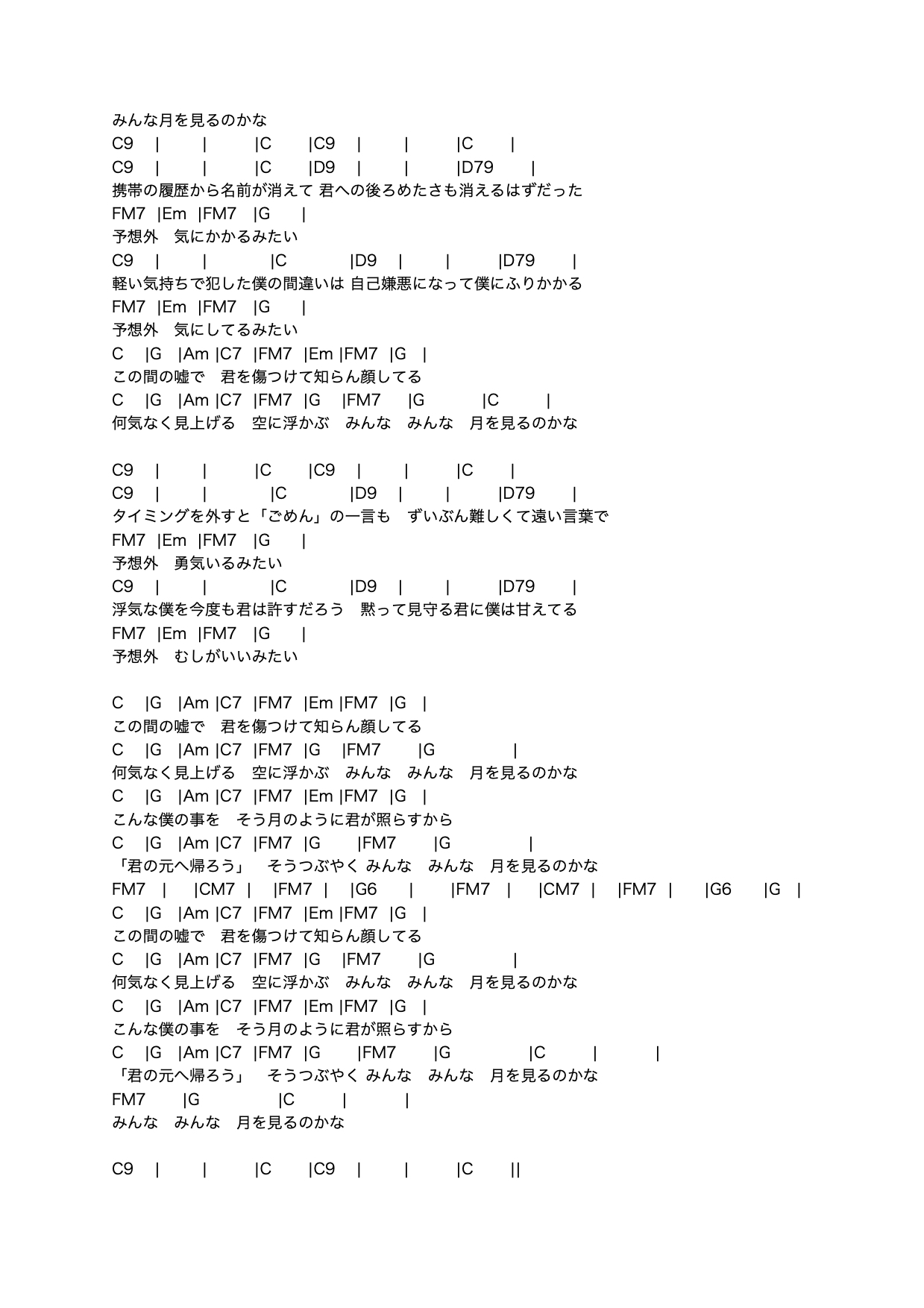

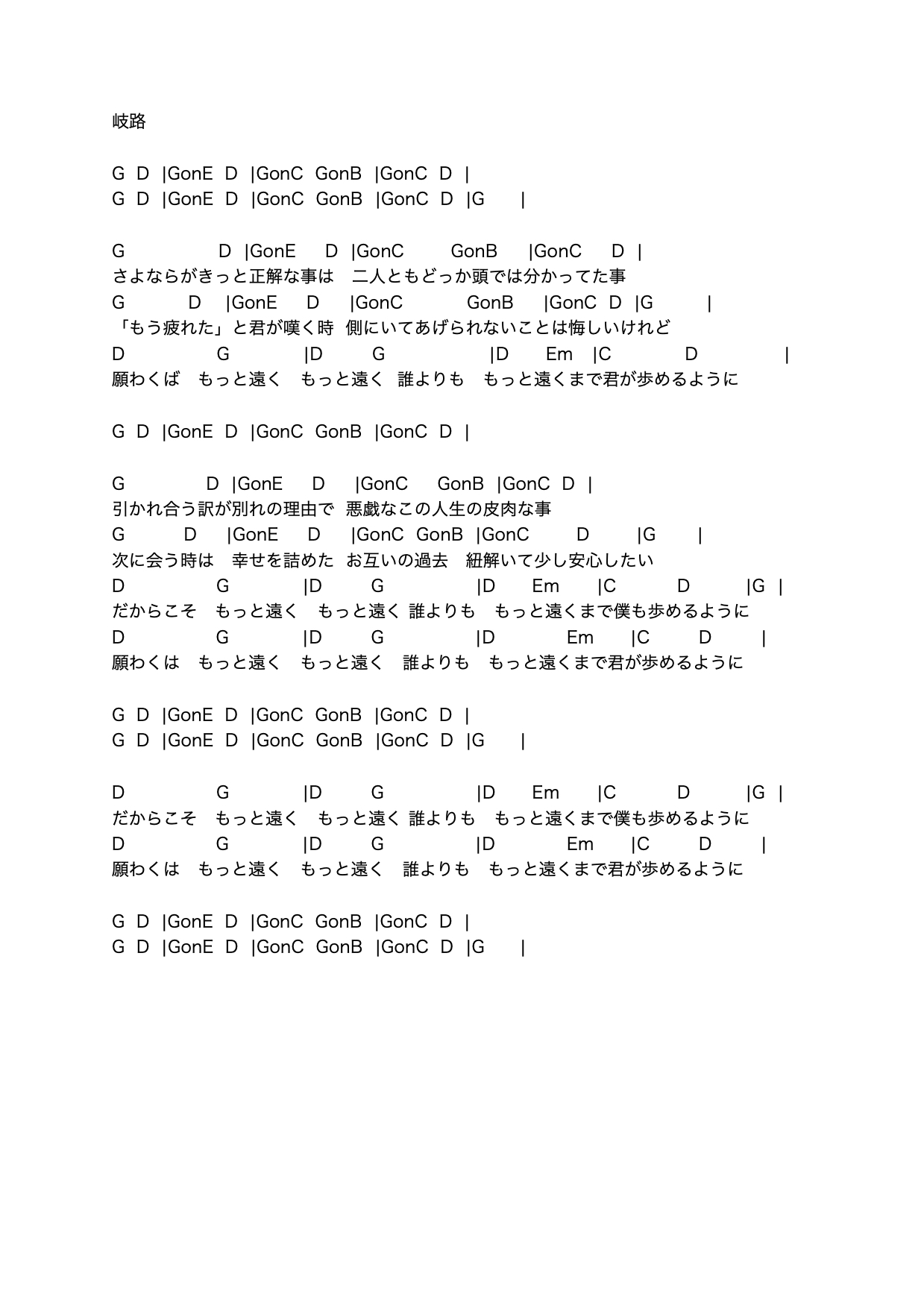

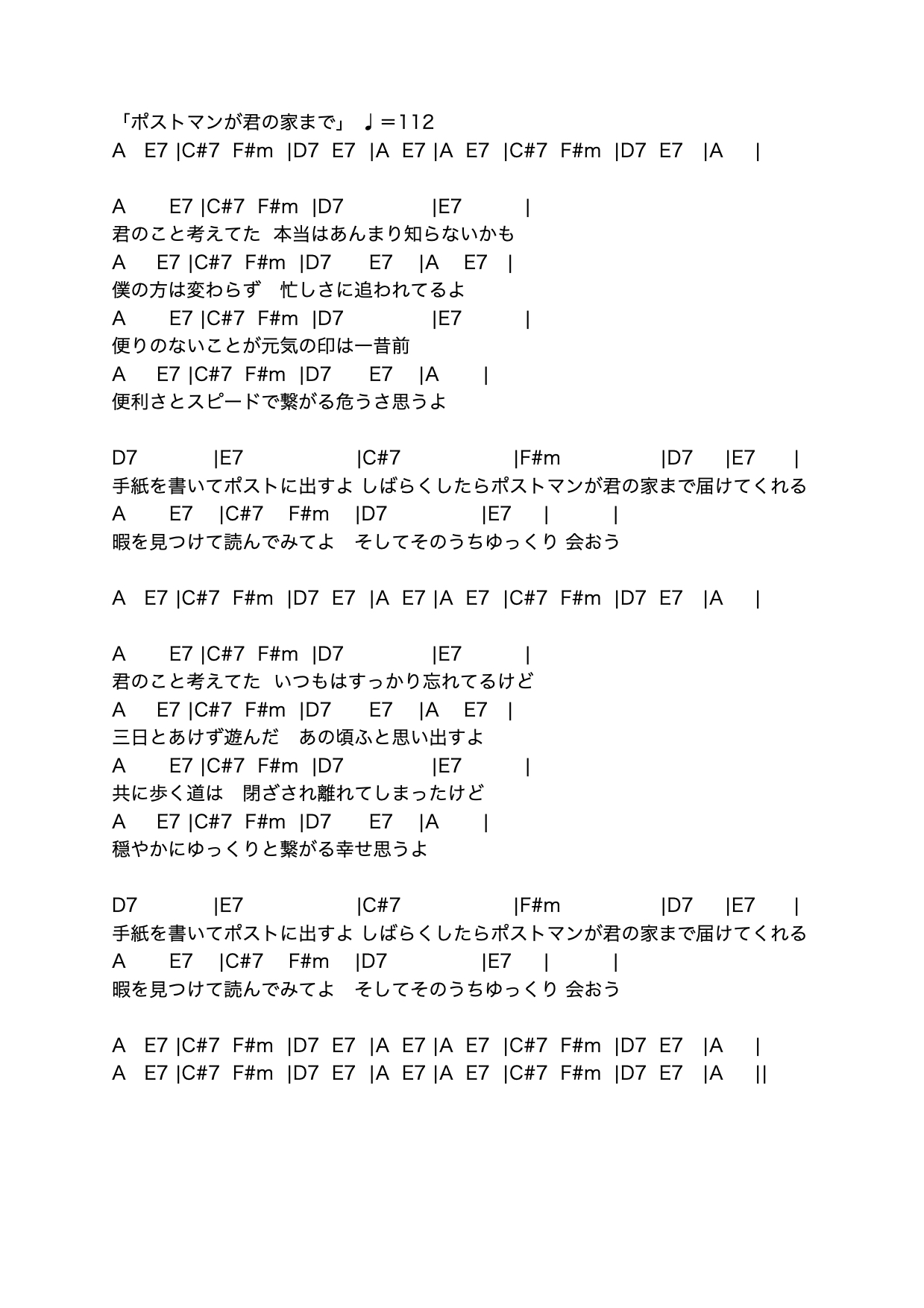

「みんな月を見るのかな」「岐路」「ポストマンが君の家まで」

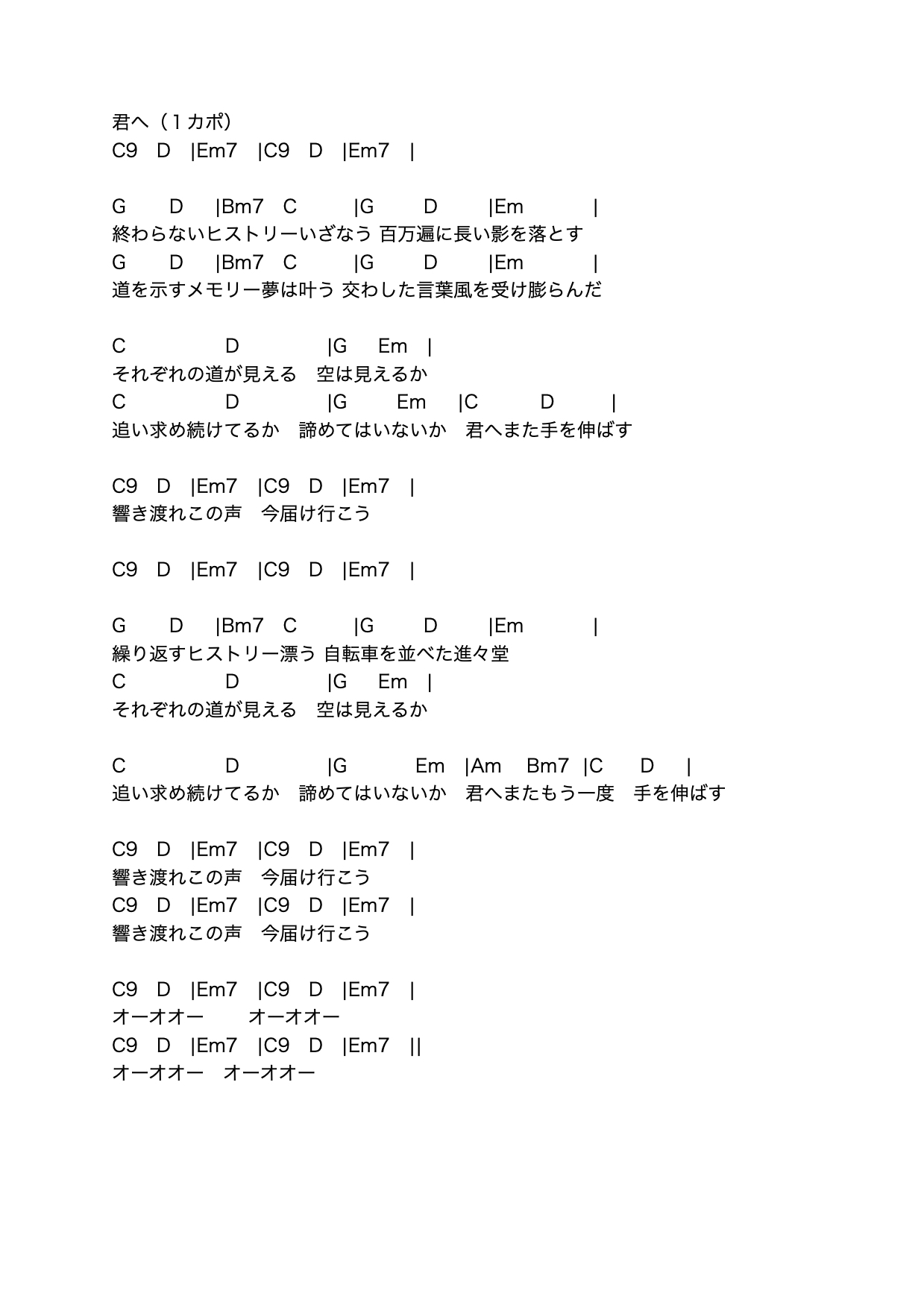

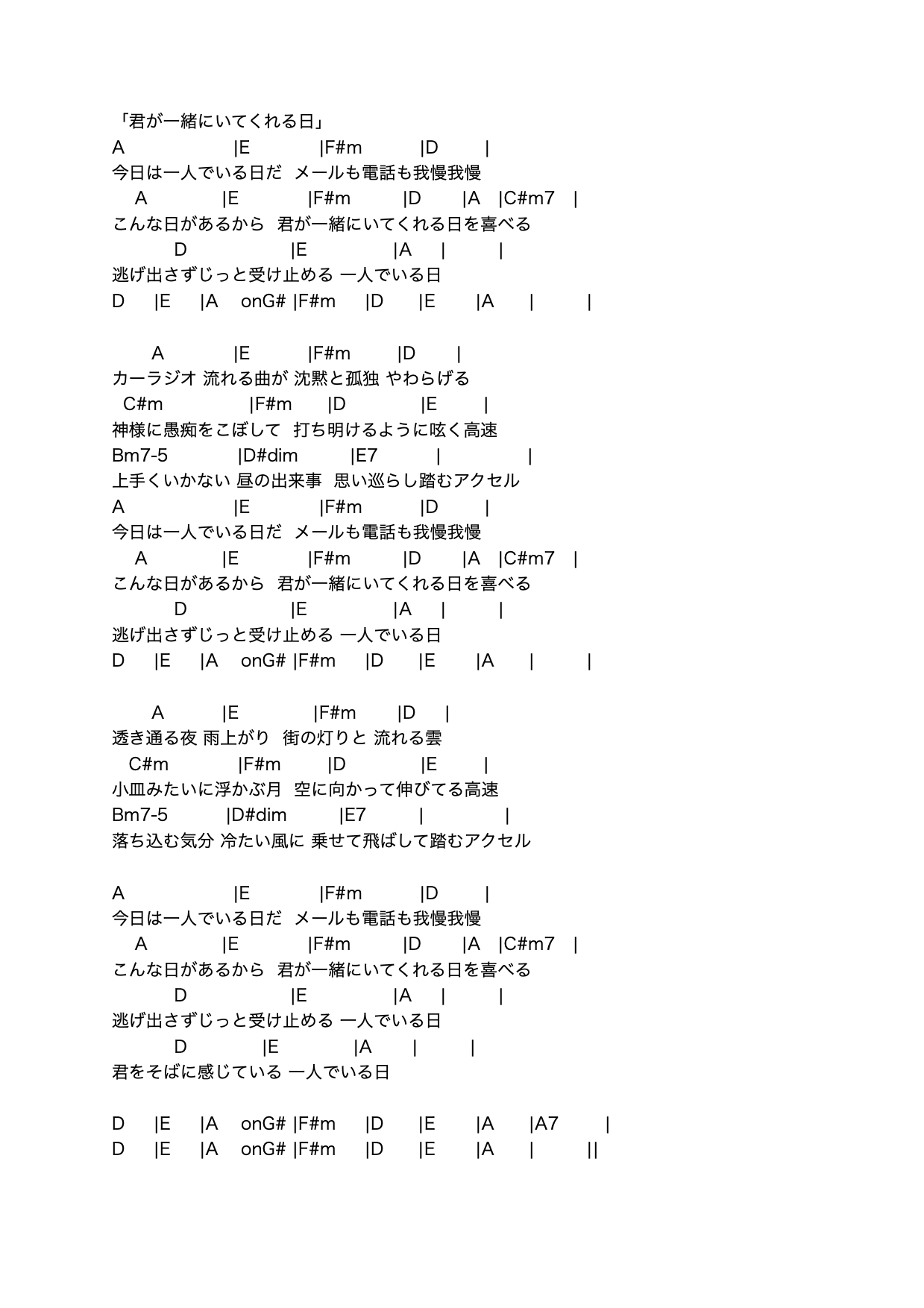

「君へ」「最後まで優しくなかった」「君が一緒にいてくれる日」

門をたたく マタイによる福音書 7章7節~8節(聖書の話15)

「求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。そうすれば、見つかる。門をたたきなさい。そうすれば、開かれる。だれでも、求める者は受け、探す者は、見つけ、門をたたく者には開かれる。」

僕が年に1回、全力で行う「ハラダイス・ライブ」は、2014年までは円山公園音楽堂が会場だった。

ものすごく沢山の方に応援してもらって、1000人くらいの人が集まってくれるライブだったのだが、会場が野外なので、毎年、直前の一週間は祈る想いで天気のことを考えた。「どうか晴れて欲しい!」と、いつの間にか祈っているという感じだった。

2011年のハラダイス、本番一週間前、週間天気予報は、かなり高い確率で「雨」となった。僕の心は、不安で一杯だった。「神様、なぜ?」と「たのむ!頼みます!!」の祈りが、繰り返される一週間だった。

何が、僕の心の真ん中に重くのしかかっているのか。何が僕の心を曇らせているのか。心配で落ち着かない自分に気がついて、本番前、よくよく考えてみた。僕の心に聞きに行くと、不安の源は、「沢山来てもらえると大口をたたいたのに、台風や雨で誰も来なかったら、カッコ悪い」といったような、くだらない気持ちだった。「ああ、そうか、もし、雨でも来てくれる人がいたら、その人に『来てよかった』って言ってもらうことが全てなんだな。大変なのはお客さんなんだな。」ステージには屋根があって、雨の犠牲になるのはお客さんやスタッフなのだ。どこかで、自分が雨の犠牲になるような気分になっていることに気がついて、「これは大間違いだ!」と思った。「そうだ、感謝して歌おう、どんな天気でも最高のステージをプレゼントすることしか自分には出来ないんだ。」そう思えた瞬間に、心の曇りは不思議なくらい消えて、晴れ晴れとした気持ちになったのを思い出す。

結果は、大雨。演奏中は少し弱まったけれど、天気としては雨だった。お客さんの数も予想の半分くらい。それでも、600人。カッパを来て、最後までみんな会場にいて下さった。雨で大変だったけれど、とても楽しんで帰って下さったと思う。雨を降らせないで欲しいという願いは聞き届けられなかった訳だが、演奏する僕の心はすごく落ち着いていた。

今日の聖句をもう一度読んでみよう。

「求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。そうすれば、見つかる。門をたたきなさい。そうすれば、開かれる。だれでも、求める者は受け、探す者は、見つけ、門をたたく者には開かれる。」

あのライブで、僕に与えられた結果は、もちろん、僕が具体的に望んでいたこととは違った。けれど、やっぱりこの聖句は真実を語っていると思う。一番の問題は、天気に対する不安に負けてしまいそうな自分の心だった。全力で取り組んだその先で、自分の力ではどうにもならない事に対する、不安だった。その不安を抱える僕に対して、この聖句は「ノックしてこい、答えは見つかる、道は開かれる」と語る。状況だけを見れば、「望みは聞き届けられず、集客も出来なかった。失敗だ。」となるのかもしれないが、僕には十分な答えが与えられ、門は開かれたという感覚があった。

僕は、僕の人生を概ね応援してくれている神様の存在を信じている。そして、その神様は、全ての人の人生、あなたの人生を応援してくれていると思うのだ。

例えば、ものすごく望んでいることがあるとする。どうしても、そうなって欲しい!と望んでいる事柄だ。ところが、うまく行かないとしよう。そんな時、僕は、「おや、どうもおかしい。応援してくれている神様からの援護がないということは、これは、どこか、まずいのかな?ダメな部分があるのかな?」と考えてしまう。 正しいことなら、間違っていないなら、だいたいはうまく行くものだ、とどこかで思っている訳だ。ただ何もしないで、希望が叶うのを賭け事のように待っているとか、努力は関係ないとか、そういう話ではもちろんない。一生懸命頑張って、もうこれ以上出来ないというところまできて、つまり人事を尽くした後の感覚だ。天命は私たちの味方だという感覚だ。

わたしたちは、人生で沢山の選択をする。友達を選び、恋をして、仕事を選び、結婚をする。多くの事を望み、思い悩む。それぞれの選択に具体的な望みがある。どんなに求めても、祈っても、その望みは、確かに必ずしも叶わない。でも、本当に真剣に生きて行けば、必ず、真理の側からのアプローチがあると僕は思う。叩けば開かれる門に出会う事ができると思うのだ。あのライブの日、天気はたとえ雨でも心は晴れ晴れとしていたように、勝ち取りたいと望んだ結果ではなく、この世が通常判断する勝利ではないかもしれないけれど、自分の心には一点の曇りもない勝利が与えられるということが起こると思うのだ。

今回の聖句は、「全力で求め、探し、門を叩けば、その繰り返しの中で、必ず愛のある結果が与えられる。」と約束をしている。僕はその約束を信じる。それは時には厳しい結果だけれど、その厳しさには意味があり、必ずその先に道は用意されていると思うのだ。力強い私たちへの応援の聖句だと思う。歩むべき道があるという希望。その希望を胸に人生と向き合えることを幸せに思う。

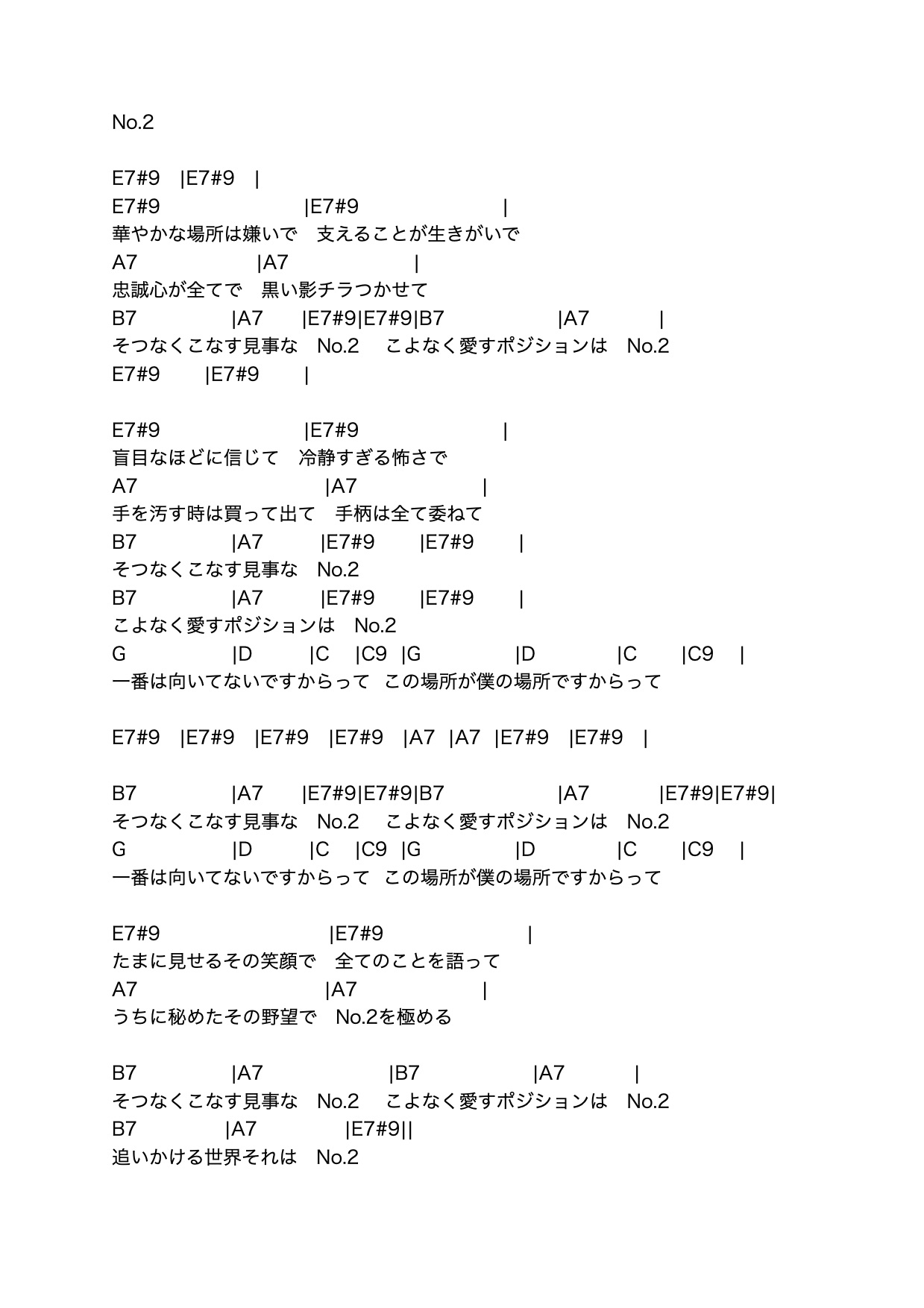

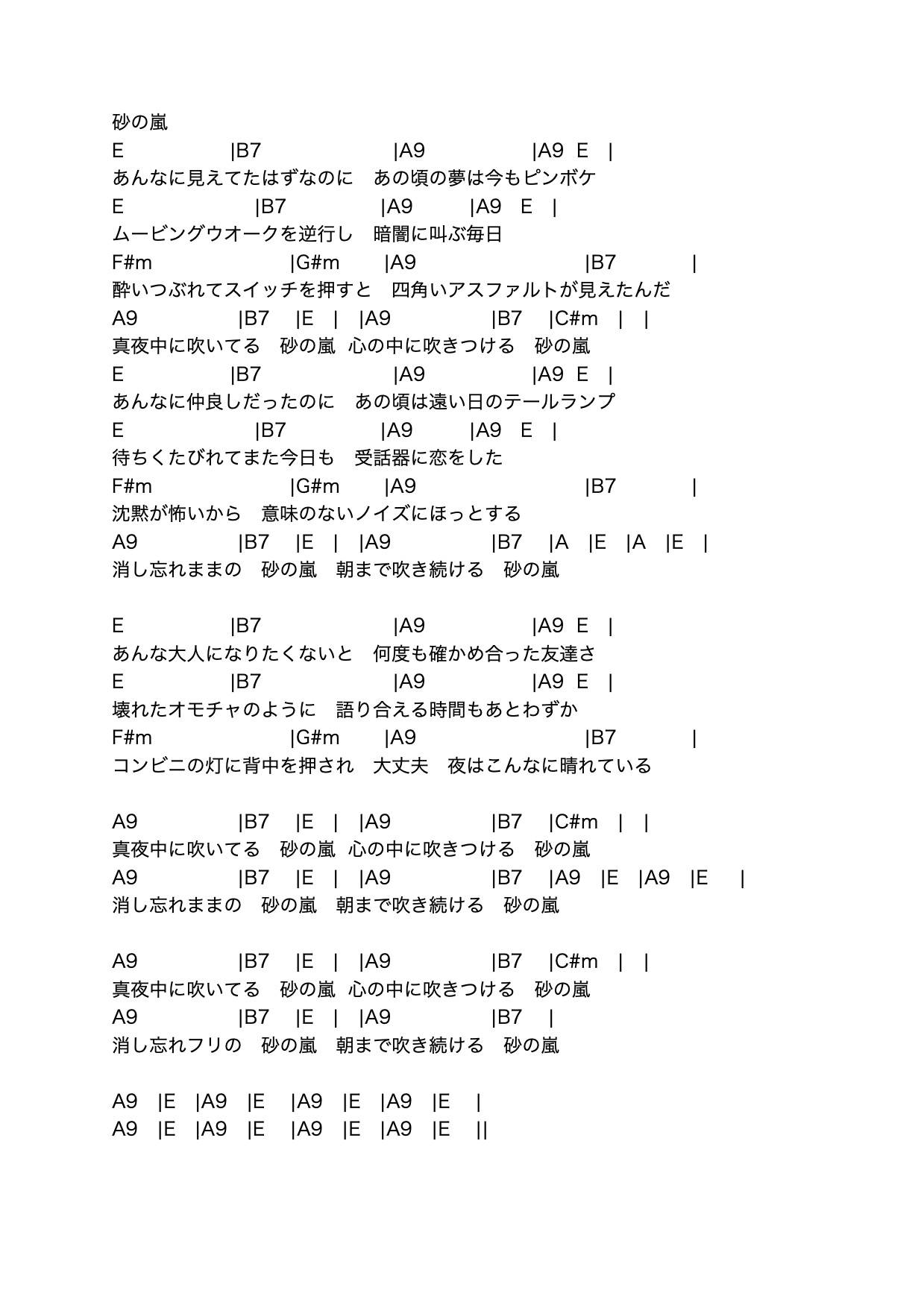

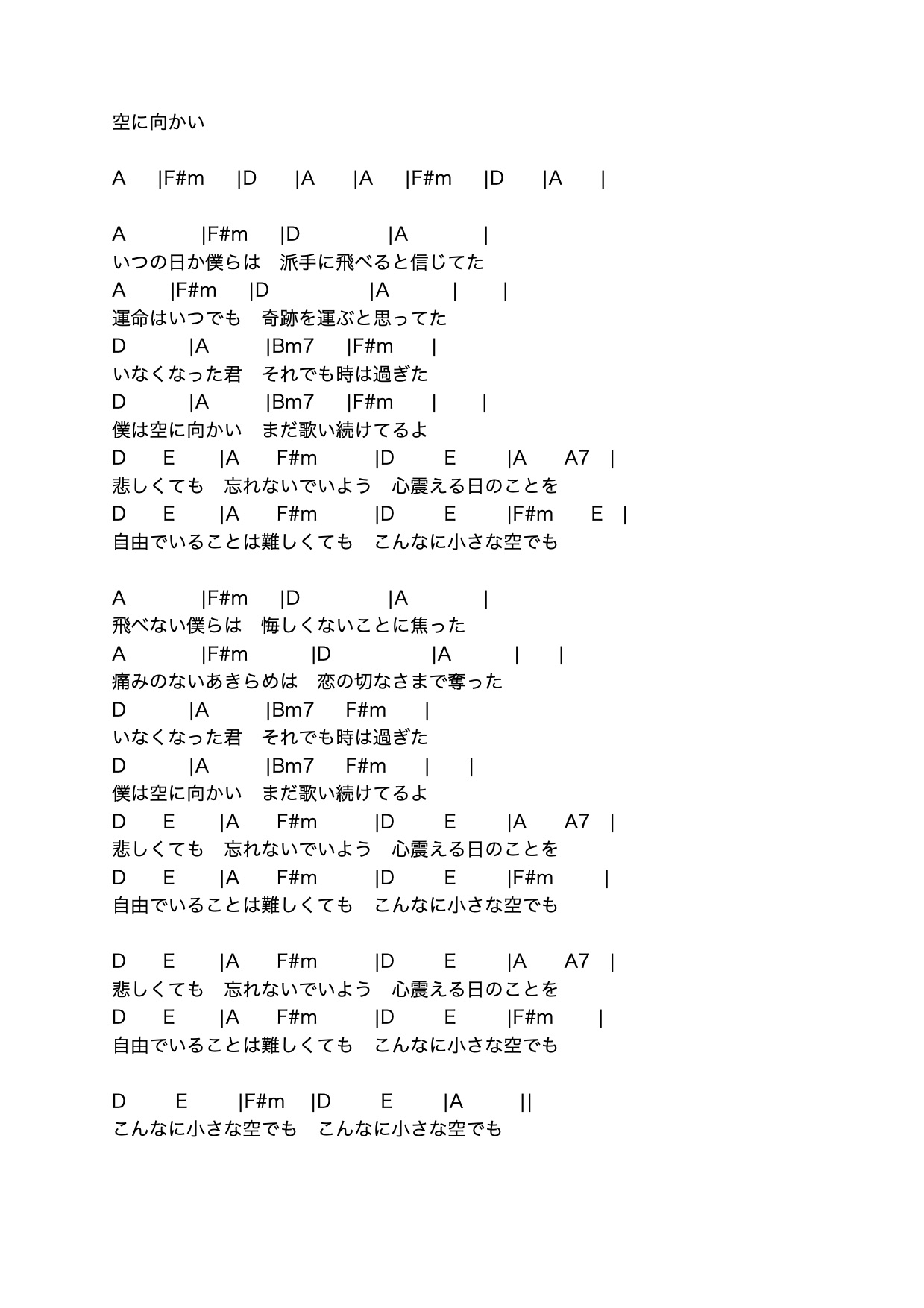

「No.2」「砂の嵐」「空に向かい」

デナリオン マタイによる福音書 20章1節~16節(デナリオン)(聖書の話16)

今回は随分長い聖句だ。天国をたとえた物語なのだが、まずは聖句そのものを味わってみてほしい。

「天の国は次のようにたとえられる。ある家の主人が、ぶどう園で働く労働者を雇うために、夜明けに出かけて行った。主人は、1日につき1デナリオンの約束で、労働者をぶどう園に送った。また、9時ごろに行ってみると、何もしないで広場に立っている人々がいたので、『あなたたちもぶどう園に行きなさい。ふさわしい賃金を払ってやろう』と言った。それで、その人たちは出かけて行った。主人は12時ごろと3時ごろにまた出て行き、同じようにした。5時ごろにも行ってみると、ほかの人々が立っていたので、『なぜ、何もしないで一日中ここに立っているのか』と尋ねると、彼らは、『だれも雇ってくれないのです』と言った。主人は彼らに『あなたたちもぶどう園に行きなさい』と言った。夕方になって、ぶどう園の主人は監督に、『労働者たちを呼んで、最後に来た者 から始めて、最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさい』と言った。そこで、5時ごろに雇われた人たちが来て、1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし、彼らも1デナリオンずつであった。それで、受け取ると、主人に不平を言った。『最後に来たこの連中は、1時間しか働きませんでした。まる1日、暑い中を辛抱して働いたわたしたちと、この連中とを同じ扱いにするとは。』主人はその一人に答えた。『友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたはわたしと1デ ナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。わたしはこの最後の者にも、あなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしては、いけないのか。それとも、わたしの気前のよさをねたむのか。』このように後にいる者が先になり、先にいる者が後になる。」

不思議なお話だ。随分理不尽だ。

「こんな理不尽はいやだなあ」と思う人も多いだろう。そんな人は、随分まじめな人で、しっかり勉強をして、宿題はきちんと やって、十分な準備をいつもしてきた、仕事もしっかり未来を予想して準備をする習慣がある人だったりするのかもしれない。「うわ、けっこうありがたい」と思った人もいるだろうか。普段から勤勉とは言えない、どちらかというと、落第すれすれの人生を歩んで来た人にはありがたい話に見えるかもしれない。

今回、この聖句を改めて学んで、二つのことが心を捉えた。

一つは、主人が、何回も「出かけて行った」という事実。5回だ。もう一つは、そこに立っていた人は皆「働きたい」と思っている人たちだったということ。

このお話は、天国についての話だが、僕は、人生のお話だなあとよく思う。主人は神様、労働者は私たち、仕事は生きる意味や使命、1日の労働賃金に相当する1デナリオンは人生に対する神の評価という感じだ。

「あなたたちに使命を与える」と、神様は何回も「出かけて来て」誘って下さる。若いときに、その使命を受取り、一生懸命働く人々もいる。「あいつはやることがあっていいなあ」「打ち込めていて幸せだなあ」と周囲は羨ましがったりする。けれど、ずっと人生の意味を求めて見つからなかったとしても、求め続けていれば、いつか神様に見つけてもらえるかもしれない。そして、「あなたたちに使命を与える」と言ってもらえる。しかも、働いた時間がどんなに短い時間だったとしても、同じ1デナリオンという一生を正当に評価してもらった金額を貰えるということだ。

人に遅れをとっている自分を思うとき、「あなたはずっと不安定な気持ちに耐えて求め続けた。そのことを認めてやる」と言ってくださるありがたさに気付く。反面、なぜ自分だけが頑張らないといけないんだなどと思ってしまう局面を思うとき「大変な仕事であっても、その充実と大きな成果は、あなたの心を随分いやしたはずだ」と諭されている気持ちにもなる。

何歳で読むか、どんな時期に読むかで、この聖句の心への響き方は随分違うだろう。ただ、人生のいつの時期にも、神様は素敵な瞬間を用意して下さっている。そして、その瞬間に気付かせるために「出かけて」来て下さるのだなと思う。いつの時も、あきらめずに求める人、その呼びかけに気が付き、受け入れられる人でいたいなと思う。

最後に、随分前に書いた、人生を見渡した曲の歌詞を紹介しようと思う。

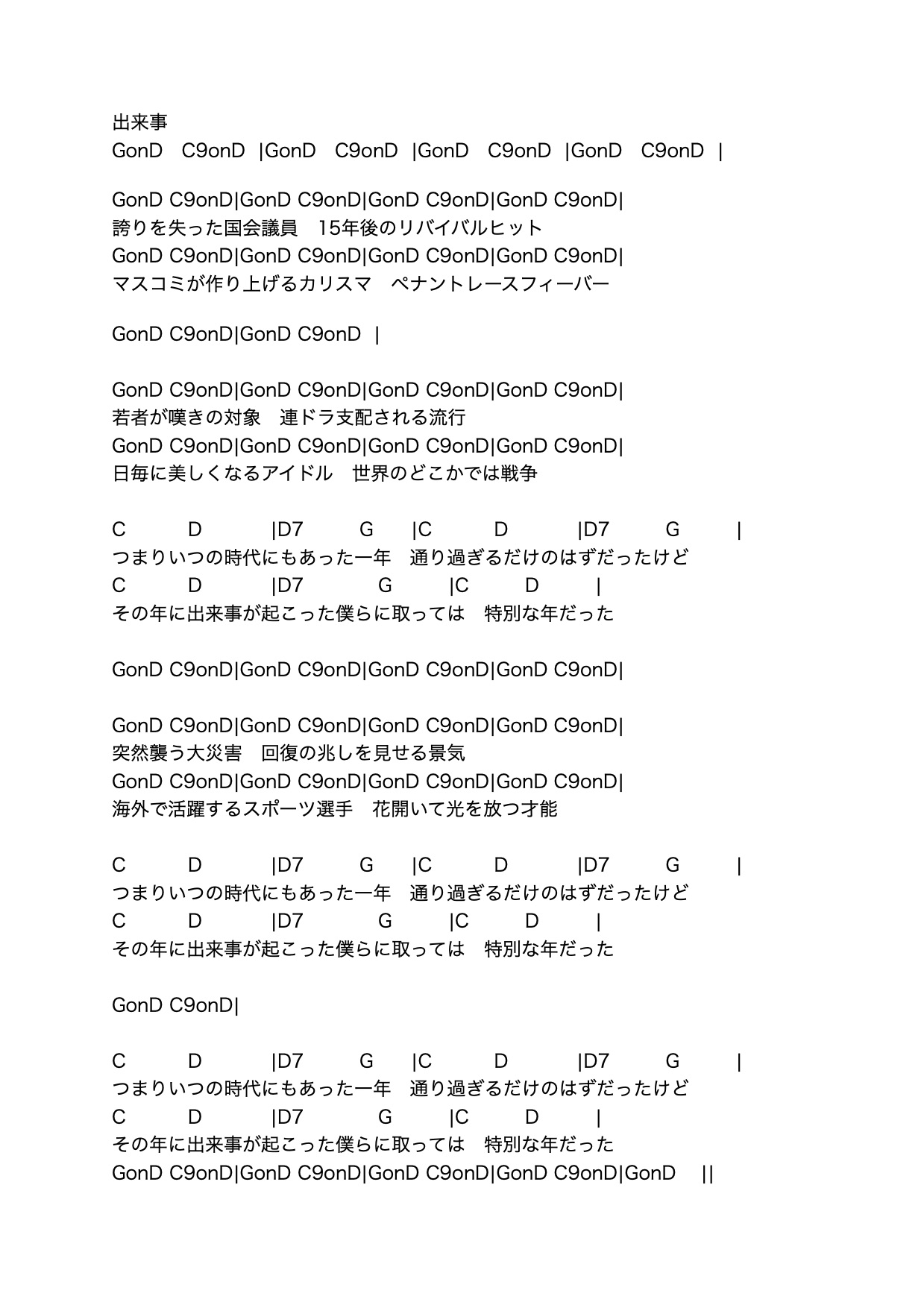

「デナリオン」

バラ色の日々は人生の朝焼け 夢中になれることに 出会う頃です

背伸びするような 精一杯な 毎日 かさね 駆け抜けた

日の光浴びて人生が実を結ぶ 青さが抜けることも 喜びとなる

手でふれるような 確かな 毎日 かさね 味わっている

刈り入れの日々が人生の夕暮れが すてきだと思えるなら 幸せです

夢見てるような おだやかな 毎日 かさねられるなら いいな

「はればれ」とした気持ち コヘレトの言葉 3章12節~13節(はればれ)(聖書の話17)

わたしは知った 人間にとって最も幸福なのは

喜び楽しんで一生を送ることだと

人だれもが飲み食いし その労苦によって満足するのは

神の賜物だと

今回の聖句は、旧約聖書の「コヘレトの言葉」から選んだ。コヘレトというのは、王様で、いつも「空しい」という気持ちと戦っていた人物だ。聖書では珍しいと感じるくらい人生を嘆いている。勉強しても、遊びまくっても、王様として世界を正しく見極めようとしても、治めようとしても、結局空しい。全てが「風を追うような事」だと彼は嘆く。コヘレトの言葉は、その冒頭から空しさと絶望に満ちた嘆きが続く。

しかし、この3章でついに、コヘレトは悟ったように、「分かった!自分は神のようにすべてを知り、分かり、治めたいと思って来たけれど、それは無理なのだ!!」と言い始める。そして、幸福について、「わたしは知った!」と叫ぶ。

「喜び楽しんで一生を送ること」。 人間の幸福について彼が辿り着いた結論は、あまりにも当たり前で、幼稚にさえ見える。しかし、全ては分からなくても、喜ぶこと、楽しむことが出来るという自分を受け入れること、一生懸命働けば、疲れてお腹がすき、食事を美味しいと感じ、深い眠りが与えられのは、神様による贈り物だという発見は、コヘレトの毎日を大きく変え、彼を空しさから救ったのだった。

この聖句を学んでいて、ずいぶん前に「はればれ」という言葉をテーマに歌詞を考えた時のことを思い出した。自分の心の中に「はればれとした気持ち」を探しに行って、大人になってから「はればれとした気持ち」をほとんど感じていないことに気が付いて愕然とした。

中学や高校のころは、目標を持ってスポーツに打ち込んだり、恋をして、その子のことをいつも考えて、一つの事がうまくいくと、世界が開けて、「すかっ」とした気持ちになれたのに。知らない事や分かっていない事が多くても、純粋に一生懸命に生きて行く中で感じたはればれとした気持ち。その気持ちもまた、神様の賜物、神様から贈られたものなのだと改めて気付かされた。

自分の力で人生を動かそうとやっきになって、無力を痛感して空しさを覚える。はればれとしない私たちの心には、「神のようになりたい」と望むことで空しさに捕まったコヘレトと同じ嘆きが見え隠れしている。

みんさんが今、はればれとした気持ちになかなかなれないとしたら、そこには自分の分を超えた思い上がりや、小さな幸せを喜べないかたくなな心が隠れているのかもしれない。

一生懸命過ごした一日の終わりに、そのがんばりを褒めてあげること、疲れて眠りに落ちる幸せをちゃんと噛み締められること、そんな心をもっていたいなと思う。はればれと今日を生きられますように。「はればれ」という曲の歌詞を紹介する。

「はればれ」

はればれとした気持ちで走る

はればれとした夜明けの道を

ライバルだったあいつの家 あの頃よく迎えに行った

グランドで息を切らして 競い合ったりした授業前

はればれとした未来を描く

はればれとした恋を実らせ

初めての告白は 忍び込んだ夜の校庭

時間を忘れて過ごして 夜更けに送って行って怒られた

迷いが生まれ曇りそうな毎日を今

あいつは元気でやってるか あの子は幸せになったか

はればれと今日を生きよう

はればれと明日も上を向いて僕ら

はればれとした歌を歌おう

はればれとした空を見上げて

メロディーに誘われて 言葉はいつも溢れた

何もないけれど嘘もなく 誰かに届くはずと信じられた

迷いが生まれ曇りそうな毎日を今

伝えるべき言葉を僕は 飲み込んでないか

はればれと今日を生きよう はればれと僕らは行こう

はればれと今を生きよう はればれと僕らはやろう

はればれと愛を歌おう はればれと明日も上を向いて僕ら

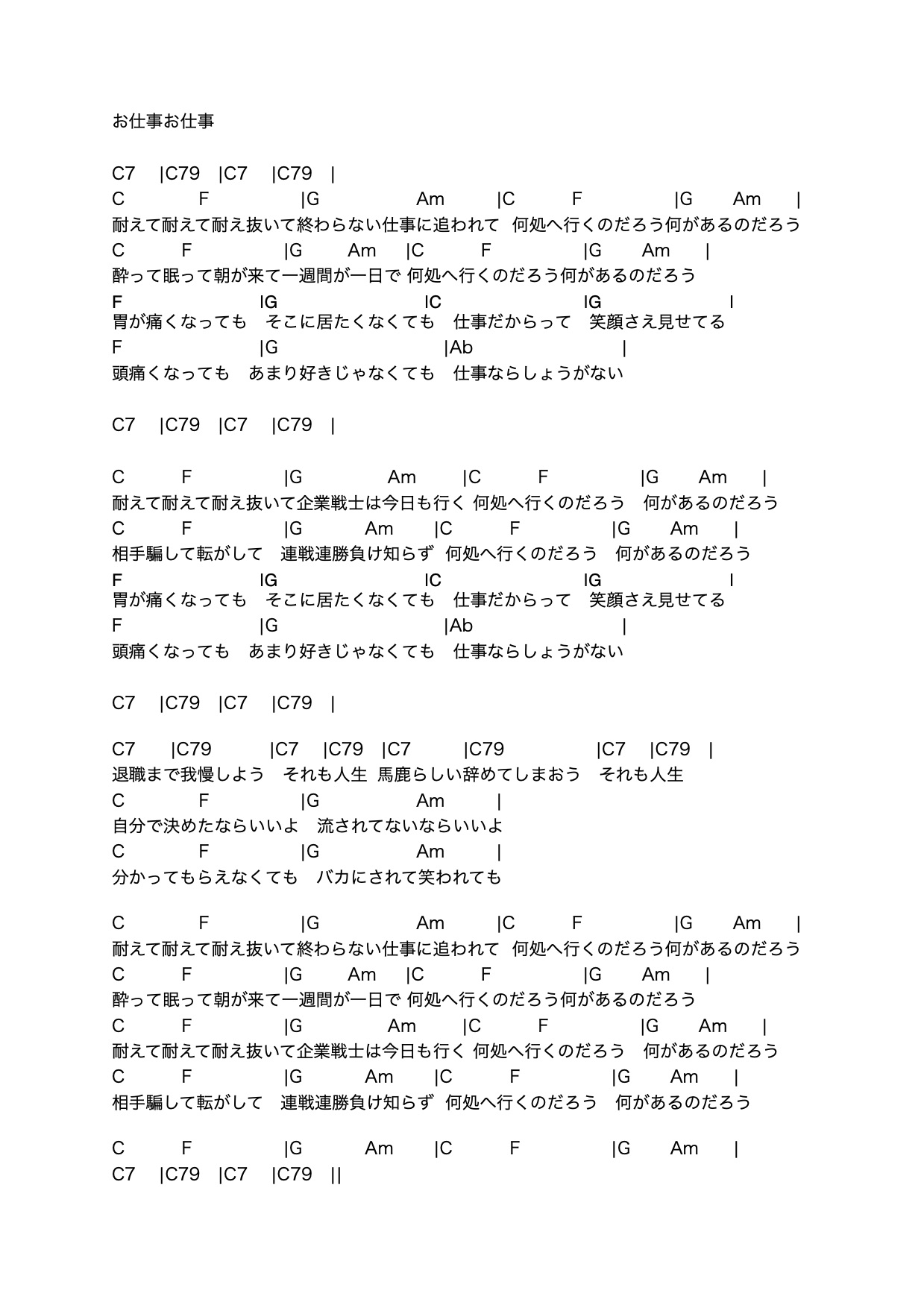

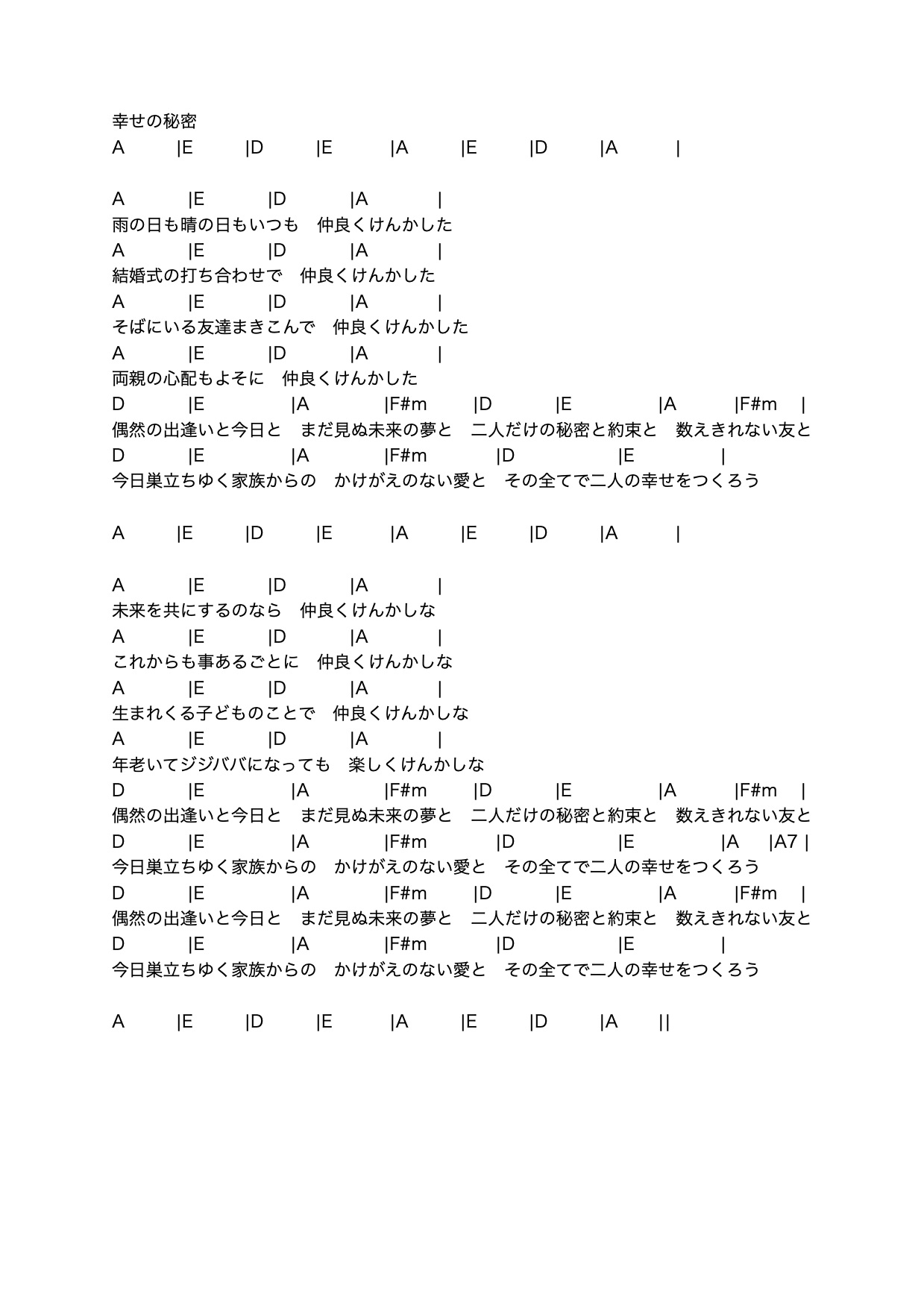

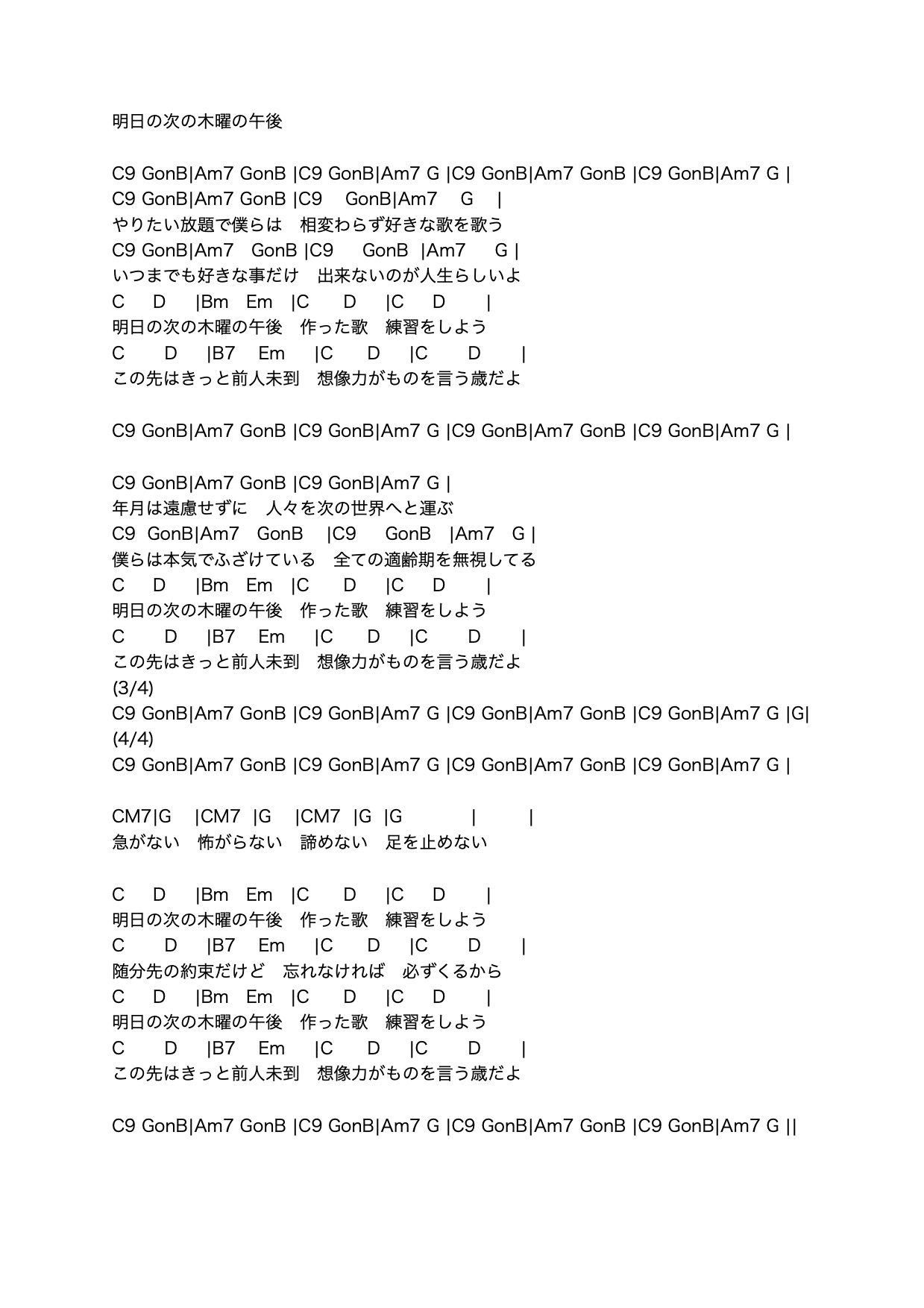

「お仕事お仕事」「幸せの秘密」「明日の次の木曜の午後」

互いに愛しあいなさい ヨハネによる福音書 13章1節(最後まで優しくなかった)(聖書の話18)

「さて、過越祭の前のことである。イエスは、この世から父のもとへ移る御自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれた。」

今回の聖句は、イエス様が十字架につく前夜の出来事、「最後の晩餐」を描いた聖書箇所の冒頭部分にあたる。イエス様が弟子たちと共に過ごした最後の夜だ。最後であることに気がついていたイエス様は、この夜、弟子達に遺言とも言えるメッセージを残している。

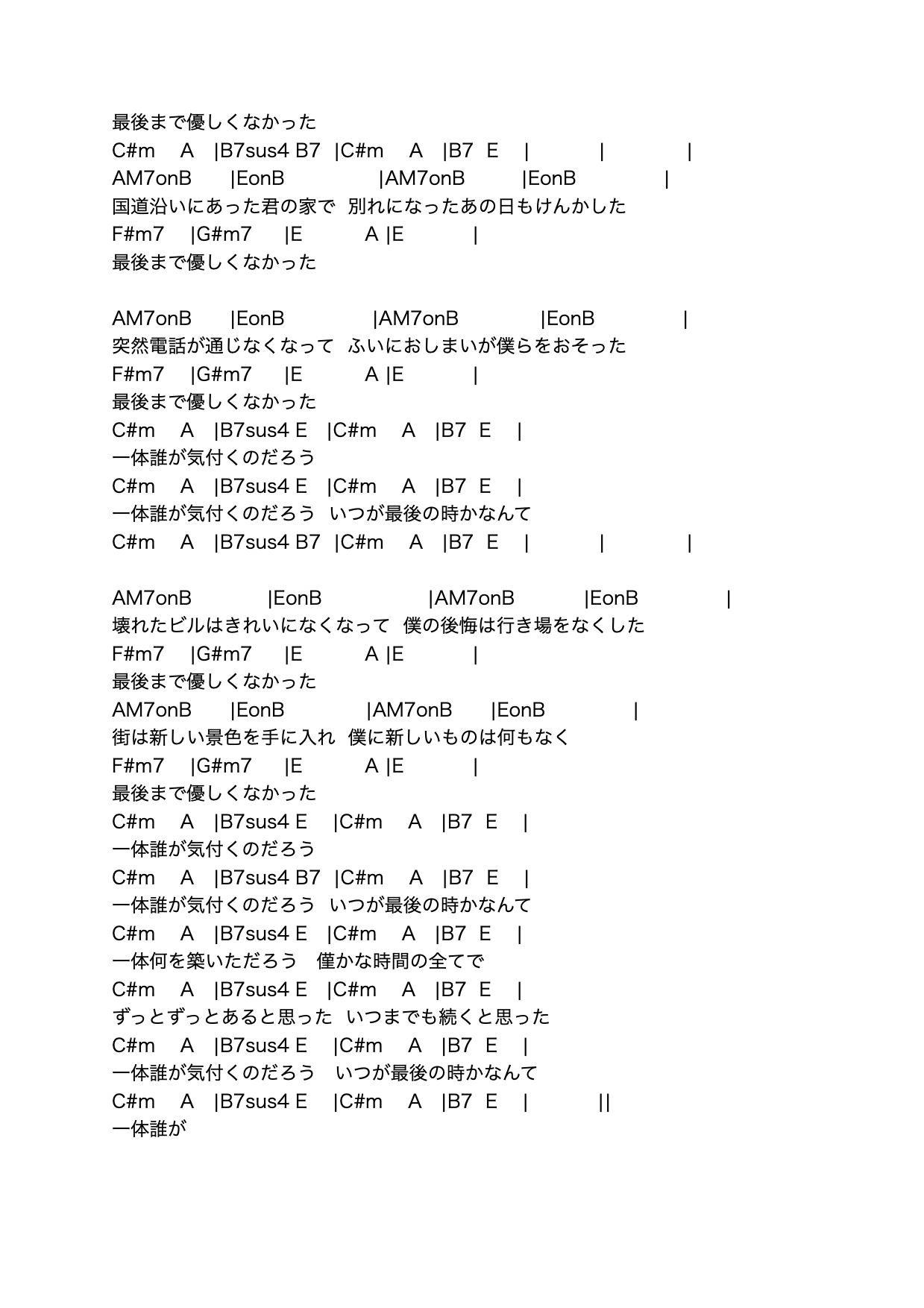

しかし、私たちは、多くの場合、自分の未来が見えているわけではない。別れの時はいつも唐突に訪れる。阪神淡路大震災が起こった後、僕はある曲を作った。「最後まで優しくなかった」という曲だ。まずは、その詞を紹介しよう。

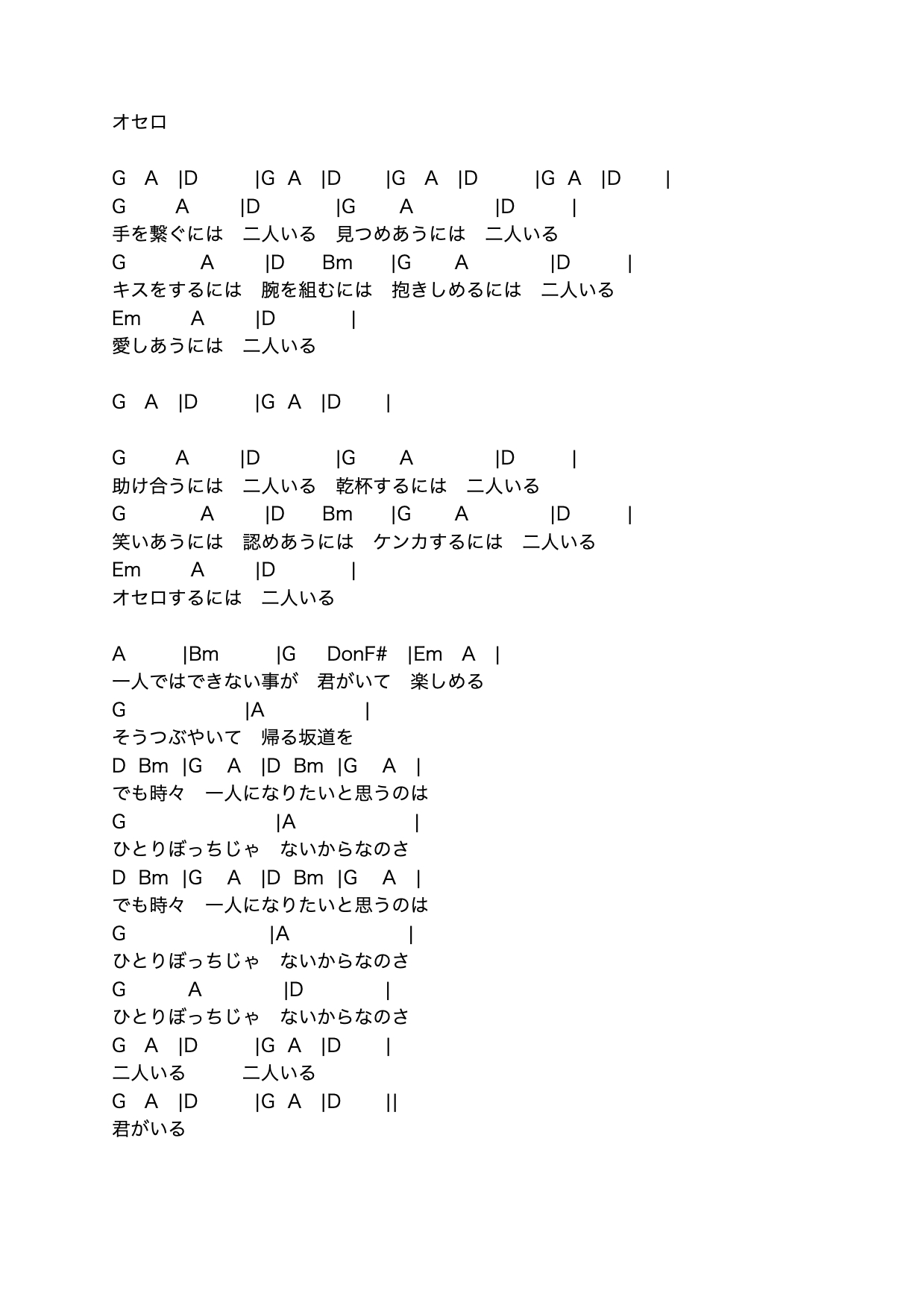

「最後まで優しくなかった」

国道沿いにあった君の家で 別れになったあの日も喧嘩した

最後まで優しくなかった

突然電話が通じなくなって ふいにおしまいが僕らを襲った

最後まで優しくなかった

いったい誰が気付くのだろう いつが最後の時かなんて

壊れたビルは綺麗になくなって 僕の後悔は行き場をなくした

最後まで優しくなかった

街は新しい景色を手に入れ 僕に新しいものは何もなく

最後まで優しくなかった

いったい誰が気付くのだろう いつが最後の時かなんて

いったい何を築いただろう 僅かな時間の全てで

ずっとずっとあると思った いつまでも続くと思った

いったい誰が気付くのだろう いつが最後の時かなんて

いったい誰が

震災の時、僕は京都にいて、家族や恋人を失ったわけではなかった。それでも、友達のお父さんが亡くなったり、すぐ隣には、全く理解できないような突然のお別れが実際に起こっていた。この詞は直接震災を歌ったものではないけれど、非常に強く、当時の状況に影響を受けた詞だとも言える。

わたし達には災害を予知することは出来ない。それ以前に、自分がいつ死んでしまうかを知ることは出来ない。いつやってくるか分からない別れに、後悔を残さない為に私たちは何をすればいいのだろう。

最後の夜、イエス様の弟子達への遺言は「互いに愛し合いなさい」だった。なにか、きれい事のような、力の無い言葉に感じる人もいるかもしれない。けれど、この目に見えない不確かな行いこそが、震災後の復興において、もっとも力となり、今なお、人々が語ろうとする出来事だったとも言える。東日本大震災においてもそれは同じことだ。苦しみの中で助け合い、愛し合うことで苦難を乗り越えていく人間の姿だけが、あの悲惨な状況の中では希望につながる景色なのだと思う。

「今、隣にいる人が、隣にいるというそのことだけでも感謝すべきことだ」そんなことを考えながら生活するのはなかなか難しいかもしれない。ただ、今日は「互いに愛し合える」という喜びをかみしめる一日にしよう。そんなことを思った。