「これらの小さな者を一人でも軽んじないように気をつけなさい。言っておくが、彼らの天使たちは天でいつもわたしの天の父の御顔を仰いでいるのである。あなたがたはどう思うか。ある人が羊を百匹持っていて、その一匹が迷い出たとすれば。九十九匹を山に残しておいて、迷い出た一匹を捜しに行かないだろうか。はっきり言っておくが、もし、それを見つけたら、迷わずに九十九匹より、その一匹のことを喜ぶだろう。そのように、これらの小さな者が一人でも滅びることは、あなたの天の父の御心ではない。」

今回の聖書箇所はキリスト教の世界では、非常に有名な箇所だ。讃美歌にもなり、教会学校で子供たちへのお話にもよく使われる箇所。でも、みなさんにとっては初めての聖句かもしれない。物語は非常にシンプルだ。もう一度読んでみよう。

「ある人が羊を百匹持っていて、その一匹が迷い出たとすれば。九十九匹を山に残しておいて、迷い出た一匹を捜しに行かないだろうか。はっきり言っておくが、もし、それを見つけたら、迷わずに九十九匹より、その一匹のことを喜ぶだろう。そのように、これらの小さな者が一人でも滅びることは、あなたの天の父の御心ではない。」

この譬え話について、今回は考えてみたいと思う。

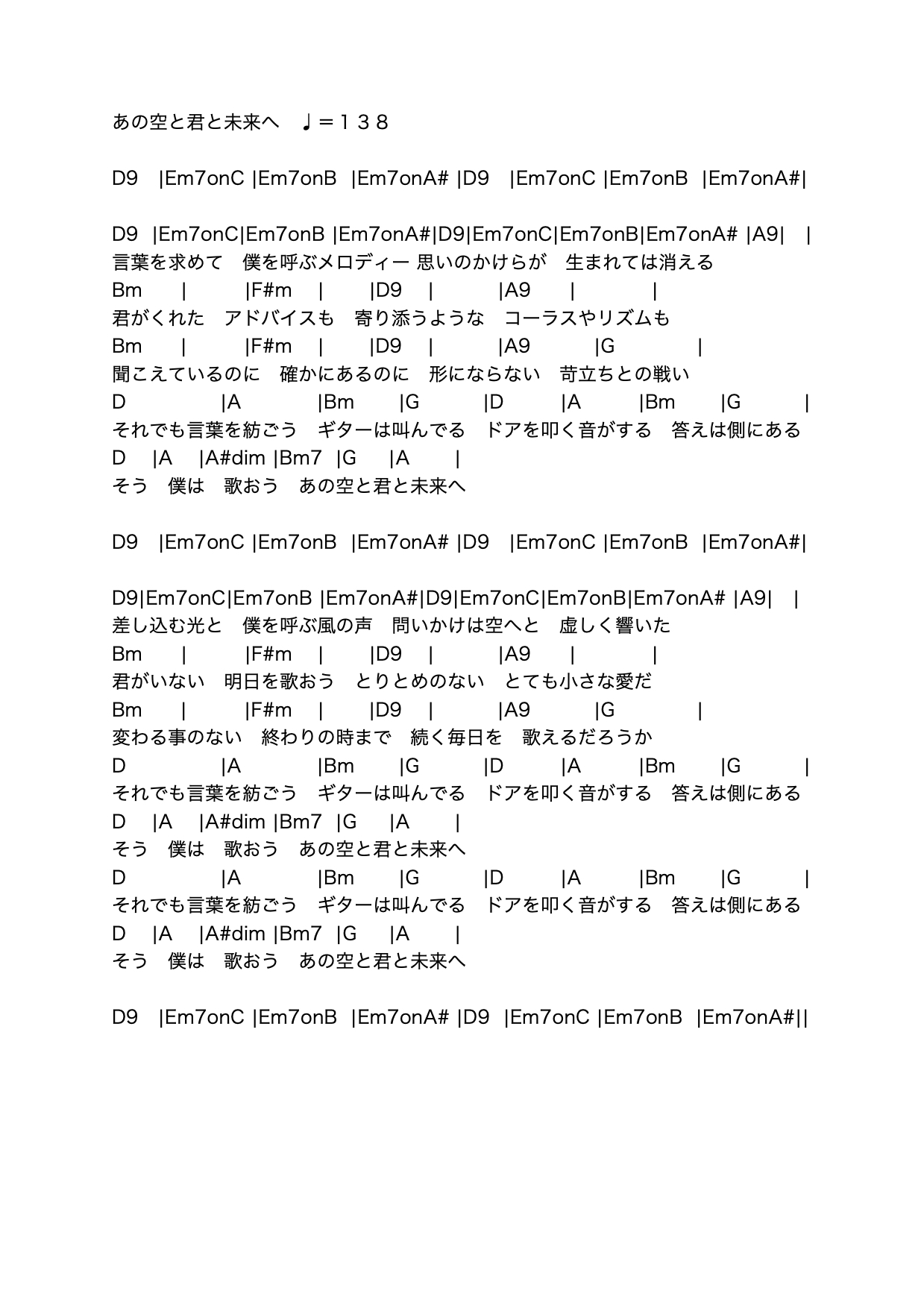

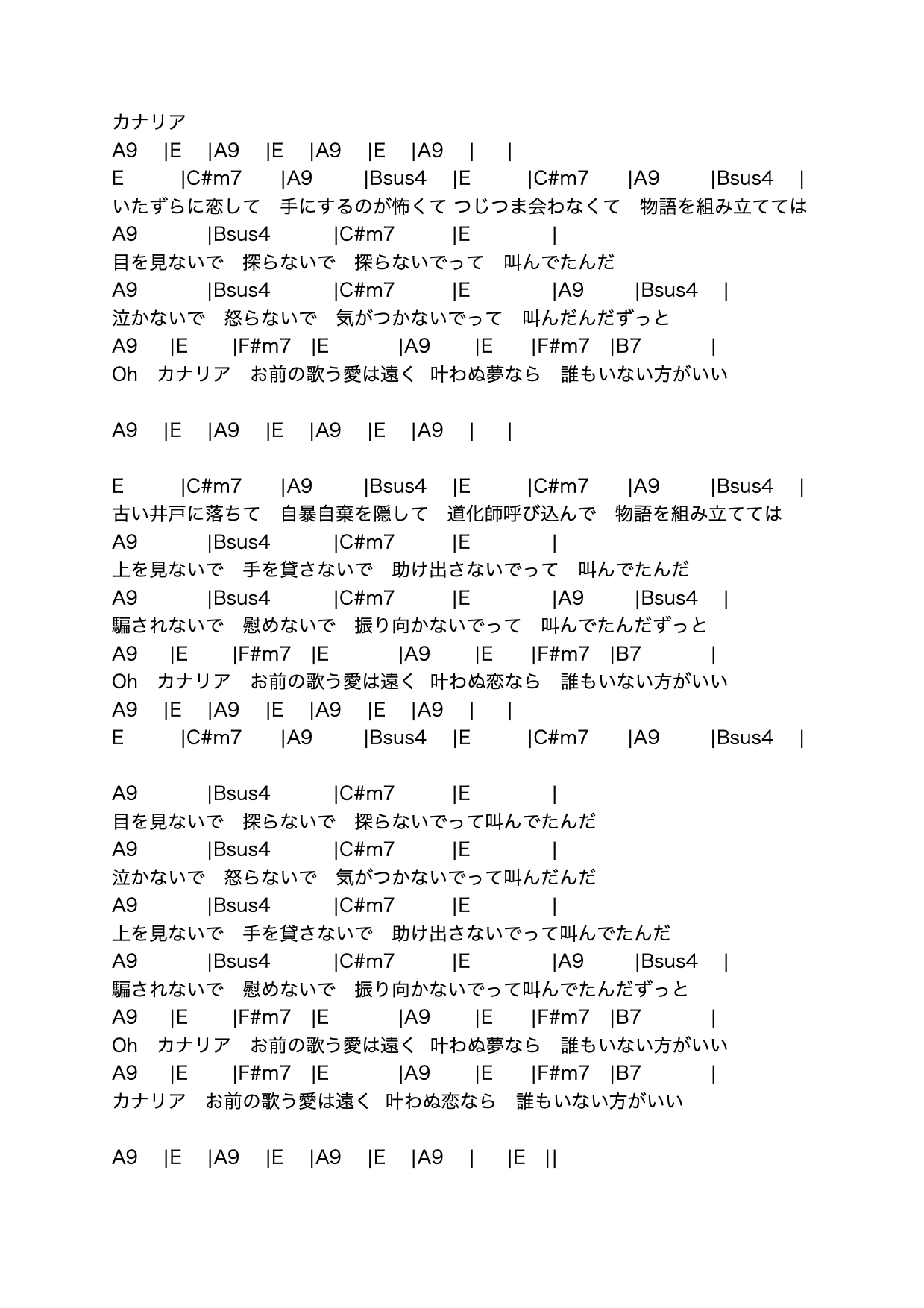

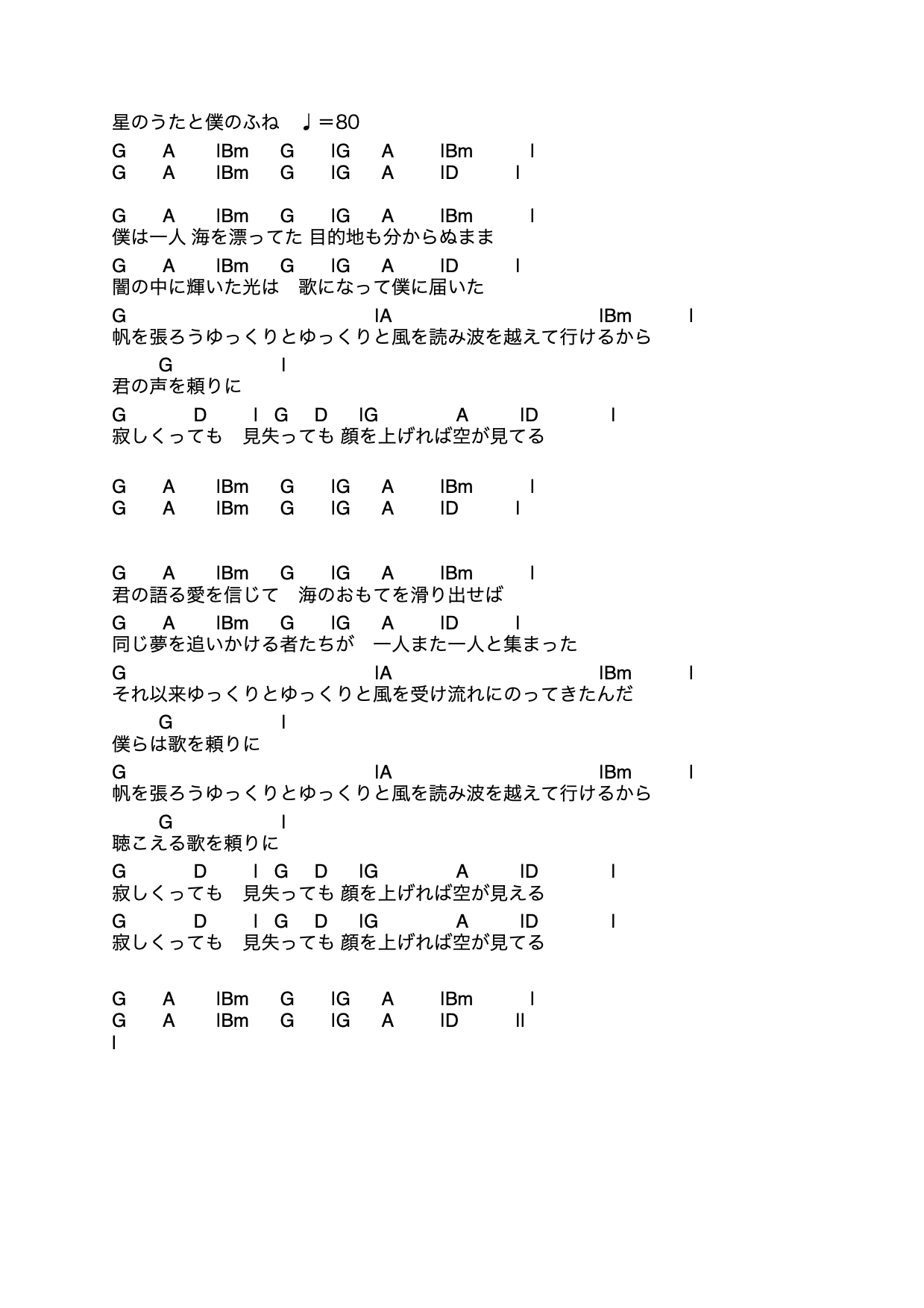

僕の仕事の一つは、シンガーソングライターだ。音楽を奏でて、人の前に立ち、歌を歌う仕事だ。そしてもう一つは、高校の先生。教壇に立ち、授業をする仕事だ。毎日のように人前に立つ。そういう仕事につくと、沢山の人を相手に、例えばメッセージを発信するということに、何か、特別な権限を与えられているような錯覚に陥ったりしてしまう。

音楽はお金を払って観に来てくれている人が相手だから、お客様の立場が上と考えている時もあるのだが、ファン相手となると、もう、こちらが歌ってあげてるという気分についついなってしまったりする。授業だと、なおさら、学生は聴くのが当たり前、という気分になって、こちらが面白くない授業をしていても、聴いていない学生を平気で注意するということも起こったりする。もちろん、いつもエンターテイメントとして成立している授業である必要はなく、眠くなる、退屈な、けれど大切な授業もあるとも思うのだが。

そういう仕事をしているものだから、今日の聖句を読んだときに、最初、授業での出来事を思い出した。

ある年、非常に態度が悪く、私語の多い学生さんがいた。何回注意しても、落ち着く気配がない。おまけに、僕のことを嫌っているようだ。

これは余談だが、学生というのは結構残酷で、平気で「面白くない」だとか「つまらない」だとか、聞こえる声で「だるい」あげくのはてには「きもい」だとかを口にする。教師は傷つかないと思っているようだ。実は、かなり傷つく。失礼、完全に脱線した。

まあ、その学生は特別で、クラスの中でも少し浮いた存在、手を焼いている、同級生たちも持て余している存在になっていたように思う。だから、その学生が騒いでいる事を「無視」するという方法で授業を進めても、比較的他の学生からは受け入れられそうだという雰囲気だった。

ある日、彼女の態度があまりにひどかったので、「授業を進める為だ。うるさい事はみんなにちょっと我慢してもらって、存在しないものとして無視させてもらおう」という気持ちが僕の中で一瞬起こった。

その気持ちを持った瞬間に、僕は自分のことが恐ろしくなった。授業を司るものが、自分のクラスの学生をいないものとする。そんな傲慢で自分勝手な決断が許されるはずがない。人の存在を消す権利など、人には与えられていないと思うのだ。

今日の聖句を、僕は、人の前に立つ、あるいは上に立つ人間へのリーダーシップのあり方への提案だと感じて読んだ訳だ。ところが、いろいろと注解書などを調べていて、ある説教者の言葉に、またドキッとさせられた。

以下が抜粋。

「小さい者の小ささは、私どもが、それだけ自分を大きくしているしるしです。自分がそれだけ大きくなったつもりで小さく見ている人びと、それが『小さいもの』なのです」

みなさんは、今日の聖句のどの場所に自分を見いだすだろう。羊飼いにだろうか、迷い出た一匹の羊にだろうか、残された九十九匹の羊の中にだろうか。

ミュージシャンや教師をしていると、ついつい、自分は羊飼いだと勘違いをしてしまう。羊飼いと類似する責任を持っているのも事実だが、自分だけが大きい者という、傲慢な勘違いをしてしまう訳だ。先ほど、余談で学生は残酷だ、教師だって傷つくと書いたが、それは、自分を大きく見せているから、学生に人間扱いされないという事の結果なのかもしれない。

あの日、学生を無視しかけた僕は、まさに、迷い出た羊だった。愛すべき自分の学生を愛する事ができない、惨めで無力な小さな者だった。そういう小さな者、自分の罪に自分の存在を見失いかけた者を、神様は、イエス様は決して見捨てないということをこの聖句は伝えている。

世の中に見捨てられ価値がないと判断された者を神様は探し求めてくださる。そして、救って、喜んでくださるというのだ。

喜んでいるのは誰か。このたとえ話では、羊飼いだ。僕にしつこく注意された学生はおそらく喜んでいない。授業の進み具合が悪くなる事を我慢している他の学生たちも、やっぱり喜んではいないだろう。羊は、もっと遊んでいたかったかもしれない。けれど、その先には闇と死が待っている。無視された学生は未来を失い、無視した僕は、教師としての意味を失ってしまう。そういう無力な私たちを神様は一生懸命見つけ出すと約束をしてくれる。

僕を含む、この文章を読んで下さっているみなさん、つまり私たちこそが、みな「小さい者」なのだと僕は思う。それぞれが道に迷い、人生に不安を抱きながら、一生懸命生きている。その私たちを神様は、イエス様は探し出してくださる。それは、ありがた迷惑な話かもしれないけれど、やっぱり、ありがたくて、安心できる、素敵な事だとも感じる。