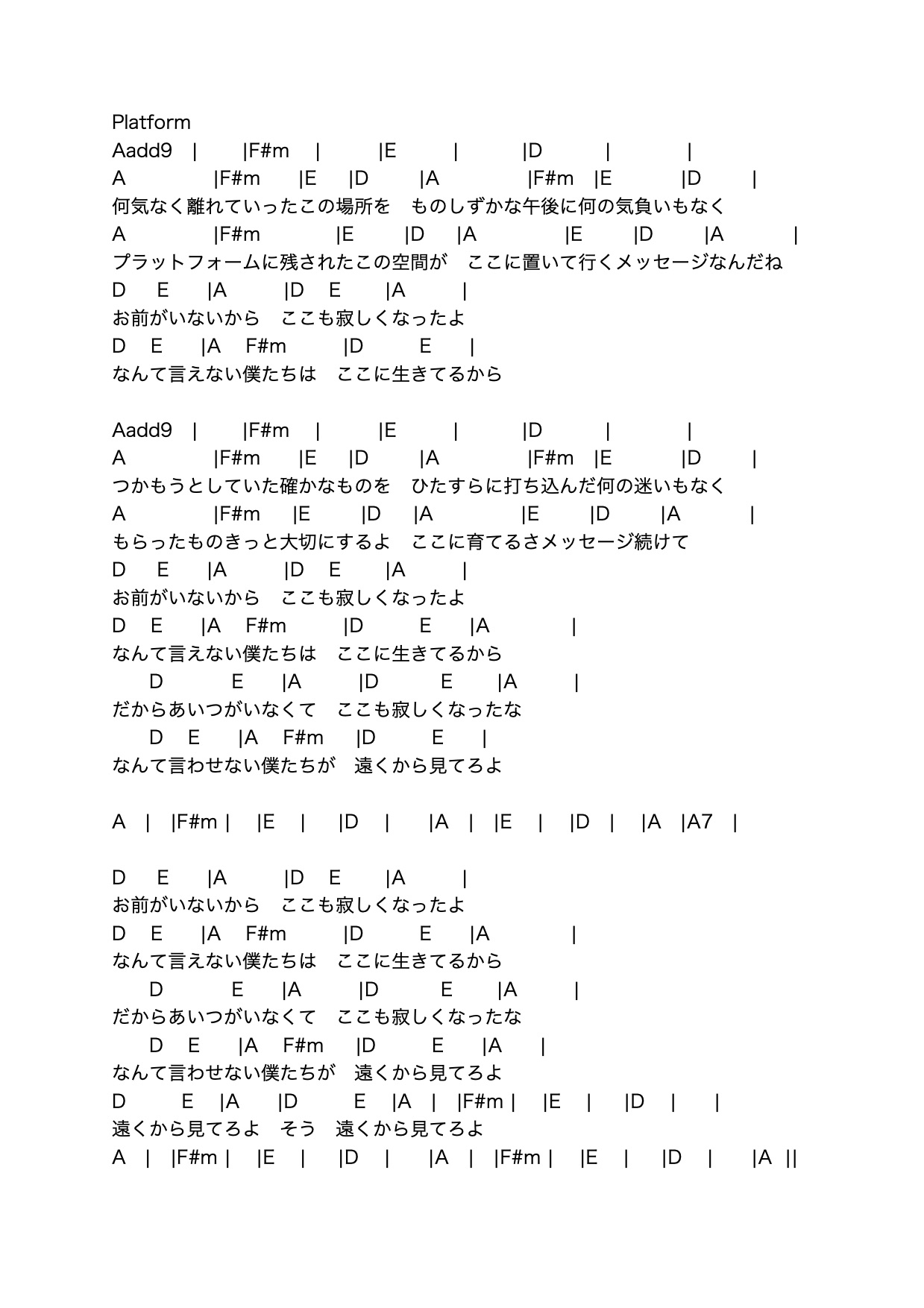

「Platform」「プロ野球観戦」

ボートを漕ぐように 詩篇 32章8節(聖書の話44)

わたしはあなたを目覚めさせ

行くべき道を教えよう。

あなたの上に目を注ぎ、勧めを与えよう。

(詩篇32:8)

皆さんも「人生を進むとはボートを漕ぐようなものだ」という話を聞いたことがあるかもしれない。私達は未来へ向かい背中越しに進んでいく。過去が目の前にあり、未来は後ろにある。そう考えると、「三日前」と過去のことを表現し、「三日後」と未来のことを表現することにも納得がいく。

僕は、この例えを、ひどく気に入った。もともと、この話を僕に聞かせてくれたのは僕がまだ20代のころに担当した教育実習生だった。彼が、この例えを使った授業の教案を持ってきたのだ。しかし、その教案の結論はひどく退屈なものだった。「僕らは未来を見ながら進むことができない、だから不安になるのだ。だからこそ、船頭さんとして、イエス様にボートに一緒に乗ってもらいましょう。」

せっかくの興味深い例えが台無しだと僕は思った。ほとんどキリスト教に興味がない高校生に対して、なんて魅力のない結論なのだろうと。

僕がなぜ、この人生への例えを気に入ったのか。それは、この例えに人生の真実があるように思えたからだ。確かに未来は見えない。見えているのは、自分が辿ってきた今までの人生だ。

教案は教育実習生のものなので、「僕の考えとしてはどこが面白くないか」を伝え、彼なりにアレンジを加えて実習は無事に終わったように記憶している。実習は過ぎていったが、この例えがあまりに面白かったので、その後、僕は友人たちと、この例えをもとに話をすることが度々あった。僕以外はクリスチャンではない友人たち。大学を出て数年。社会の中でそれぞれにもがいていた僕らにとって、この例えから各々が感じる人生への思いはなかなか面白いものだった。

ある者は、「僕は自分のボートとオールが描く水面に残る進んだ後の美しさにこだわりたい」つまりは人生の歩み方の美しさに興味があると言う。また、別の者は「僕はスピードが大事だ」と言う。「いやいや、目的地の設定だろう」という者も。そんな中、「私は、あっという間に激流の上に乗っけられてここまで来たから、あまり自分でボートを漕がなかった」という友達もいた。若くしてメジャーデビューして、それなりに世間の脚光を浴びたボーカリスト。彼女はどれくらいのスピードで自分のボートが進んでいれば、人々はそのことに注目してくれるかをよく知っていたけれど、自分でボートを漕ぐ喜びにはしばらく出会っていないようだった。

僕は、進むべき方向へ一生懸命ボートを漕ぐことが人生を豊かにするのではないかという仮説を立てて見た。これは、賛否両論。極めてクリスチャン的だという批判も。「真実ありき、正解ありき」で考える時、ゴールを探す面白さ、結論が分からない面白さが奪われてしまうという感じだ。僕らは若く、まだまだ人生を模索していて、同時に自信に満ちていた。結果的に同じところをぐるぐる回っているだけだとしても、そんなに虚しいとは思わないという意見も出た。行きたいときに行きたいところへ行く、その自由が欲しいという友達も。

結果、僕らが、全員一致で大切だと考えたことは、「まずはボート漕ぐ楽しさを知ること」だった。そして、これこそが、若き日にまずは獲得して欲しい感覚だということになった。話の発端が高校生への授業教案だったので、どんなメッセージが高校生へ一番必要かを僕らなりに考えていたのだろう。そこから先の生き方へのこだわりが本当にそれぞれに違うということも僕らなりに感じた時期でもあった。

学校というのは、失敗したり危ない目にあっても大丈夫なように、学生を一生懸命守ってくれる。その環境の中で、見えない未来に向かって、全力で漕いでみる。失敗もするし、色々痛い目もみるだろう。でも、一生懸命漕いだ時に得られる喜びにも出会えると思う。その成功体験を原動力に、実際の社会に出て、自分の責任の中で、しんどくても喜びをもってボートを漕ぐことができるようになるのだと思う。

不安を感じるのはそれからで十分だ。教育実習生が言ったように、イエス様に一緒に乗ってもらうことでしか、乗り越えられない大変な未来もやってくるかもしれない。でも、その前に、まずは、自分でボートを漕ぐ喜びに出会って欲しいと思う。

今日の聖句をもう一度読んで見よう。

「わたしはあなたを目覚めさせ、行くべき道を教えよう。あなたの上に目を注ぎ、勧めを与えよう。」

確かに、神様という優秀な船頭さんが、いつでも、あなたを見守ってくれていることを約束してくれている。けれど、同時に、自分の足で歩くこと、自分の意思で進むことを前提として、それを見守り助けるという約束であるようにも思える。

あれから随分と時間が経った。これを読んでくれる人がどのような状況に置かれているかを僕は知らない。一つ言えることは、今、その助けが必要な人がいるなら、「神様助けてください、進む道を示して下さい」と勇気を出して祈ってみることだ。行き先が分からなくなり、進むことが怖くなった時、神様にすがれば、必ず助けてくれる。聖書はそのことを約束している。だから大丈夫。

本当はいつだって、自分の精一杯の力で、まずは自分のボートを漕ぐことが大切なのではないかと思う。スピードが遅くても、漕ぎ方が下手でもかまわない。神様にすがるのは「代わりに漕いでもらうため」ではない。自分のボートを自分の力で進める力をもらうためなのだと思う。

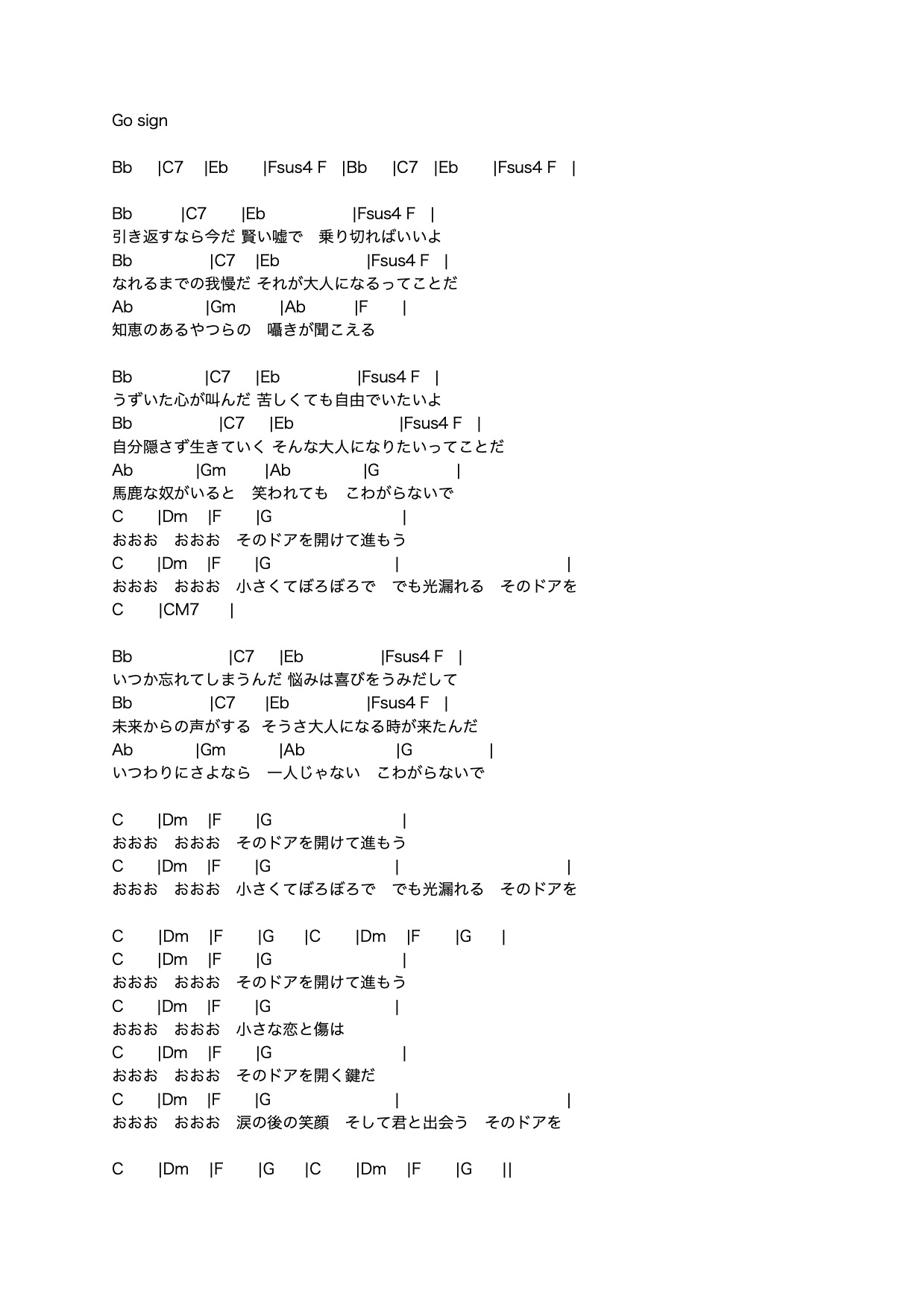

「Go sign 」「やりなおそうよ」

悪魔の誘惑 マタイによる福音書 4章1節(聖書の話45)

さて、イエスは悪魔の誘惑を受けるため、“霊”に導かれて荒れ野に行かれた。

(マタイによる福音書 4章1節)

今日の聖句はマタイによる福音書の4章だ。イエス様がその短い生涯の最後の数年間、人々の関心を集めて、たくさんの話をされることになる日々の直前の物語。当時、世の人々が待ち望んだ救世主かもしれないと注目していた洗礼者ヨハネによって、洗礼を受けられたイエス様は、伝道を始める前に、悪魔の誘惑と戦う荒れ野での40日間を過ごされる。私たちがよく礼拝などで話を聞くイエス様は、弟子がいて、神の独り子として、迷いのない姿で描かれている。今日の個所は、そんなイエス様の人となりが完成する最後の仕上げの時間という感じだろうか。

少し、聖書を読んでみよう。イメージをしながら読み進めてもらいたいと思う。

4章1節~4節

最初の誘惑は「石がパンになるように命じたらどうだ」というものだ。イエス様の空腹に付け込んだ誘惑と言える。しかし、ただそれだけの誘惑ではない。イエス様が苦行ともいえる荒れ野での40日の断食を行ったのは、人々を救うためだった。イエス様は自分が世の中を救う役割を神様から与えられているかもしれないことと向き合っていたと言えるだろう。どうすれば、貧しさの中で飢え苦しむ人々を救うことができるか。そこに巧みな誘惑が聞こえてくる。「石をパンに変えればいいではないか!」。この誘惑は、日々、私たちを襲う。政治家なんかになればなおさらだろう。例えば原子力発電も、僕には石をパンに変えようとしている行為に映る。クリーンなエネルギーとして、人々を救うよきものとして、登場してきたのだ。でも、それはパンではなく石だった。自分たちではコントロールできない危険なものだった。善意が「石をパンに変える」という誘惑にとりこまれてしまう。本当に悪魔の誘惑は巧みだ。

続きを読んでみよう。

5節~7節

「二つ目の誘惑は神様に守られていることを確かめるために神様を試してみてはどうか」という誘惑だ。この誘惑に関しては、その誘惑の方法に興味をそそられる。ダブルカギカッコで示されている言葉は、実は旧約聖書の中にある、神の言葉だ。そうなのだ、イエス様はすべての誘惑に聖書のことばで打ち勝っていくのだが、ここで、悪魔も聖書の言葉を引用してくるのだ。これもまた日常的な誘惑の方法だ。「~したらあかんにゃで」という正しい意見に「え?先生してもいいっていってはったで」というさりげない権威の利用。そこには巧みなすり替えが起こっているのだが、ついついその誘惑に乗ってしまうことがしばしばある。

最後の誘惑を見てみよう。

8節~11節

「私を拝めばすべてを与える」というシンプルな誘惑だ。同じ内容の記事がルカによる福音書の4章にもあるのだが、そこでの悪魔のセリフは秀逸だ。「この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることが出来るからだ。だから、もしわたしを拝むなら、みんなあなたのものになる。」

実際に悪魔がこの世を支配しているとも言える。ほとんど同じ誘惑で、芸能界やハリウッドでのセクハラ問題などは行われてきたのだろう。けれど、やっぱり悪魔の支配は見せかけであり、そこには本当の幸せや成功はないように思う。

3つの誘惑をイエス様は聖書の言葉だけで退ける。イエス様が世界を救いたいという自分の思いを自分の考えだけで行おうとしたら、悪魔の誘惑にはうち勝てなかったかもしれない。誘惑を打ち砕く正しい答えは言い訳がなく、シンプルなものだ。ただ、神様を見つめるという一本道を歩いていけばいいだけなのだとイエス様の答えは教えてくる。

私たちにも、日々、悪魔の誘惑が襲ってくる。善意につけこみ、権威を振りかざし、さもこちらの意図を汲んでいるかのようなふりで近づいてくる。キリスト教を信仰していない、神様を信じていない人がほとんどかもしれないけれど、例えば「良心に従う」という表現なら悪魔との戦い方が見えてくるかもしれない。落ち着いて考えれば、打ち勝つべき答えはシンプルですでに自分の中にある、分かっていることばかりなのかもしれない。

悪魔は私たちの日常に存在する。そう思う。その誘惑に打ち勝つ、謙虚さや良心を磨く努力をしていきたいものだ。

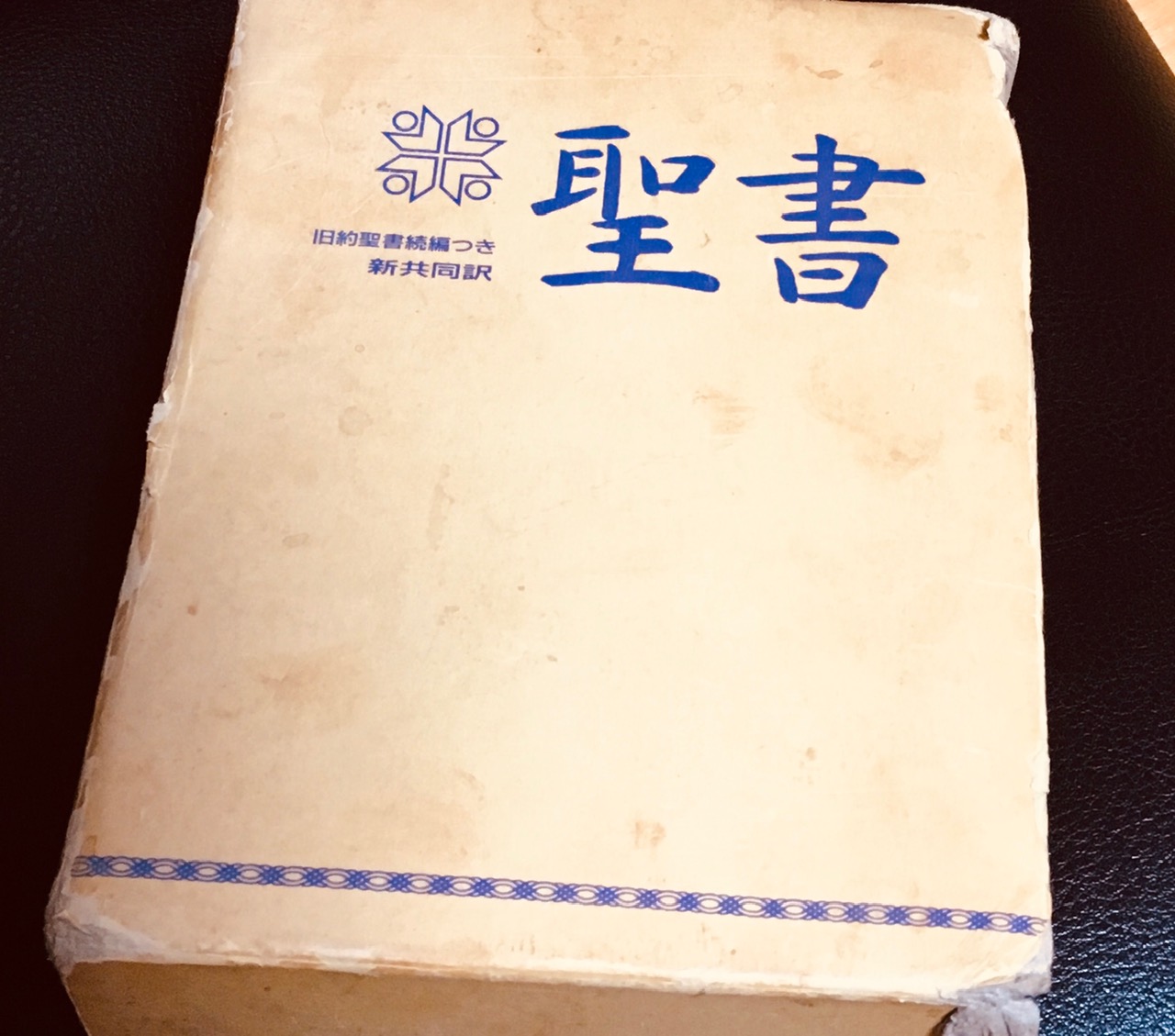

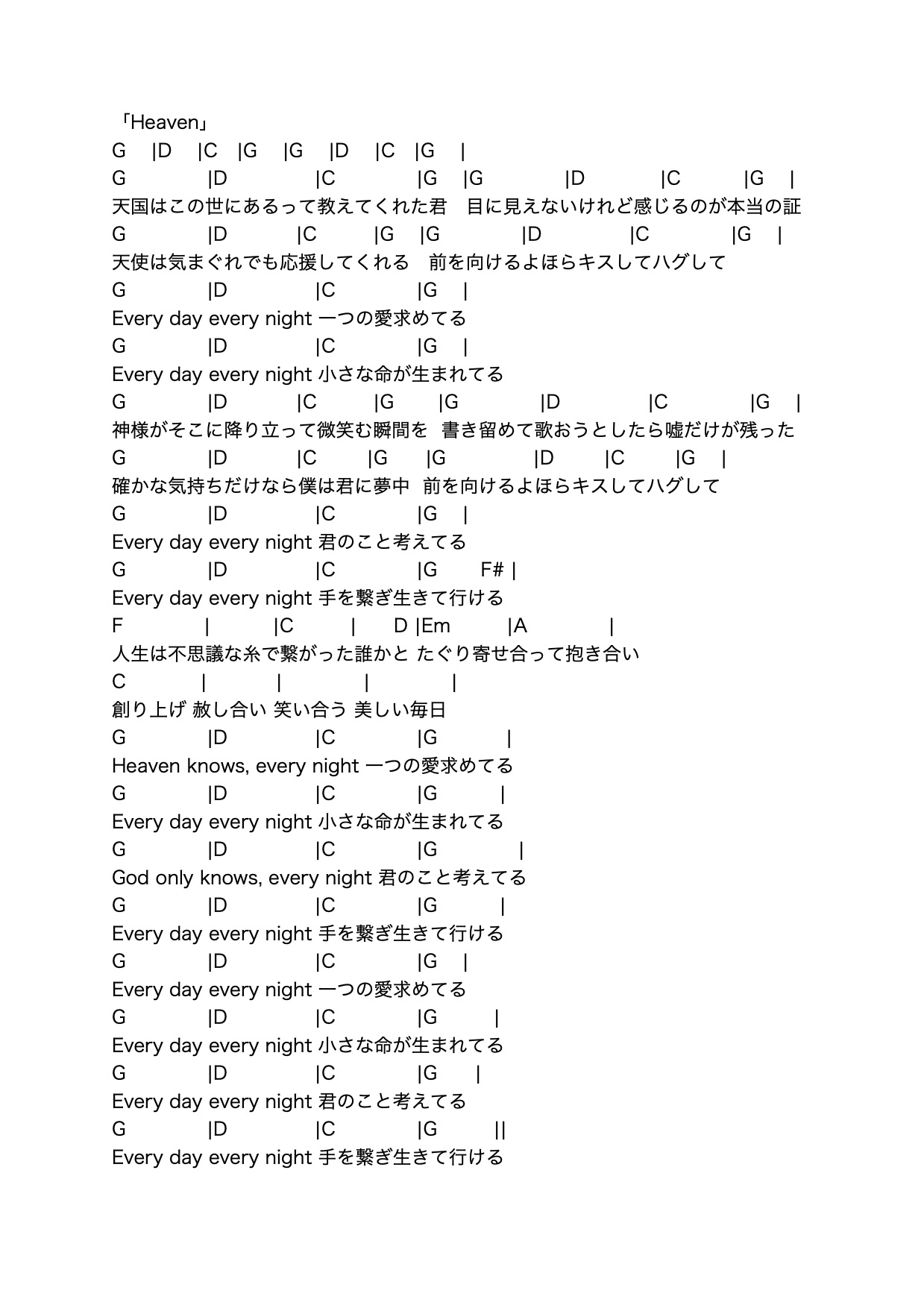

「41」「Heaven」

さよならエデン 創世記 3章23節(さよならエデン)(聖書の話46)

主なる神は、彼をエデンの園から追い出し、

彼に、自分がそこから取られた土を耕させることにされた。

創世記3:23

旧約聖書の一番最初は天地創造の物語だ。この世界が生まれて、神様が私たち人間をお造りになる物語。今回の聖句は、最初の人間、アダムとイブが神様との約束を破って豊かで何不自由ないエデンの園を追われることで、人間の歴史が始まるシーンだ。

神のように善悪を知る木の果実を食べてしまったアダムとイブは、産みの苦しみ、労働の苦しみ、そして死を与えられる。

もし、アダムとイブが蛇の誘惑に打ち勝ち、神様との約束を守っていたら、私たちは今もエデンの園で暮らしていたかもしれない。けれど、人間はエデンの園を追われてしまった。生きることに苦しみが伴う世界へと追い出されてしまった。私たちが今生きているこの世界だ。私たちは、エデンの園に帰ることはもうできないだろう。

神話として、天地創造の物語を読むとき、そこには、聖書の人間観が読み取れる。神様のように善悪を知りたがる人間の傲慢でエゴイスティックな罪性が描かれている。繰り返し繰り返し、人間は神様になろうとして果実を求め、何度もエデンを追われて来たようにも思う。

例えば、原子力を手にしたり、子供を生み分ける技術をものにしようとしたりする。自分たちの手の中に自分たちを滅ぼしてしまうかもしれない力を求めてしまうのだ。

まだ発展途上の科学技術の不完全さを頭ごなしに否定するのはもちろん間違いだろう。たとえば人間に原子力を完全に「アンダーコントロール」できる時がこの先に来るのかもしれない。けれど、今現在の状況の中に、「神のように物事を操れる人間」としての欲求や傲慢をどうしても感じてしまうのだ。

人間は神様にはなれない。全てを知ることはできない。分を知り、謙虚に生きて行くことが要求されているように感じる。

それでも、僕は、不自由で、苦しみのあるこの世界で生きることを、素敵なことだなと思っている。この世界に生まれてよかったなと思うのだ。

神様は、アダムとイブが約束を破ったとき、二人を裁いて殺すこともできただろう。神様との約束を必ず守る新しい人間を作ることも。けれど、そうではなく、二人に、私たち人間に、エデンを出て生きて行くことをお与えになった。そこには親のような愛があるように思えるのだ。エデンの園がどんなところか、僕の想像力でははっきりとはわからない。本当はこの世界とは比べものにならないくらい幸せな場所なのかもしれない。ただ、なんとなく退屈で魅力がない世界のようにも思えるのだ。それは、この世界しか僕が知らないからだ。そして、それでいいと思うのだ。全てはわからなくても、幸せを感じ、日々に満足することは与えれれているように思うのだ。僕にわかっていることは、この世界を生きていかなければならないということ。そして、不確かだけれど、時々は神様の愛を感じることが出来るということくらいだ。

「さよならエデン」という曲を書いた。最後にその曲の歌詞を紹介します。

「さよならエデン」

迷い逃げ込んだエデンの園 傷つかない物語

時間を止めて目を閉じれば 涙は遠ざかるけれど

さよならエデン

さよならエデン

退屈な永遠の都 魅惑の甘い物語

時間を破いて目を覚せば 悲しみも喜こびも流れ込む

さよならエデン

さよならエデン 夢に委ねて すべてを失うくらいなら

さよならエデン 出てゆくよ 夢追いかけて もがくこと選ぶよ

この世界で この世界で

暑い太陽に 冷たい風に 人生の不思議に 出会いと別れに

さらされて 涙を流すよ この世界で

さよならエデン 夢に委ねて すべてを失うくらいなら

さよならエデン 出てゆくよ 夢追いかけて もがくこと選ぶよ

さよならエデン 夢追いかけて もがくこと選ぶよ

この世界で この世界で

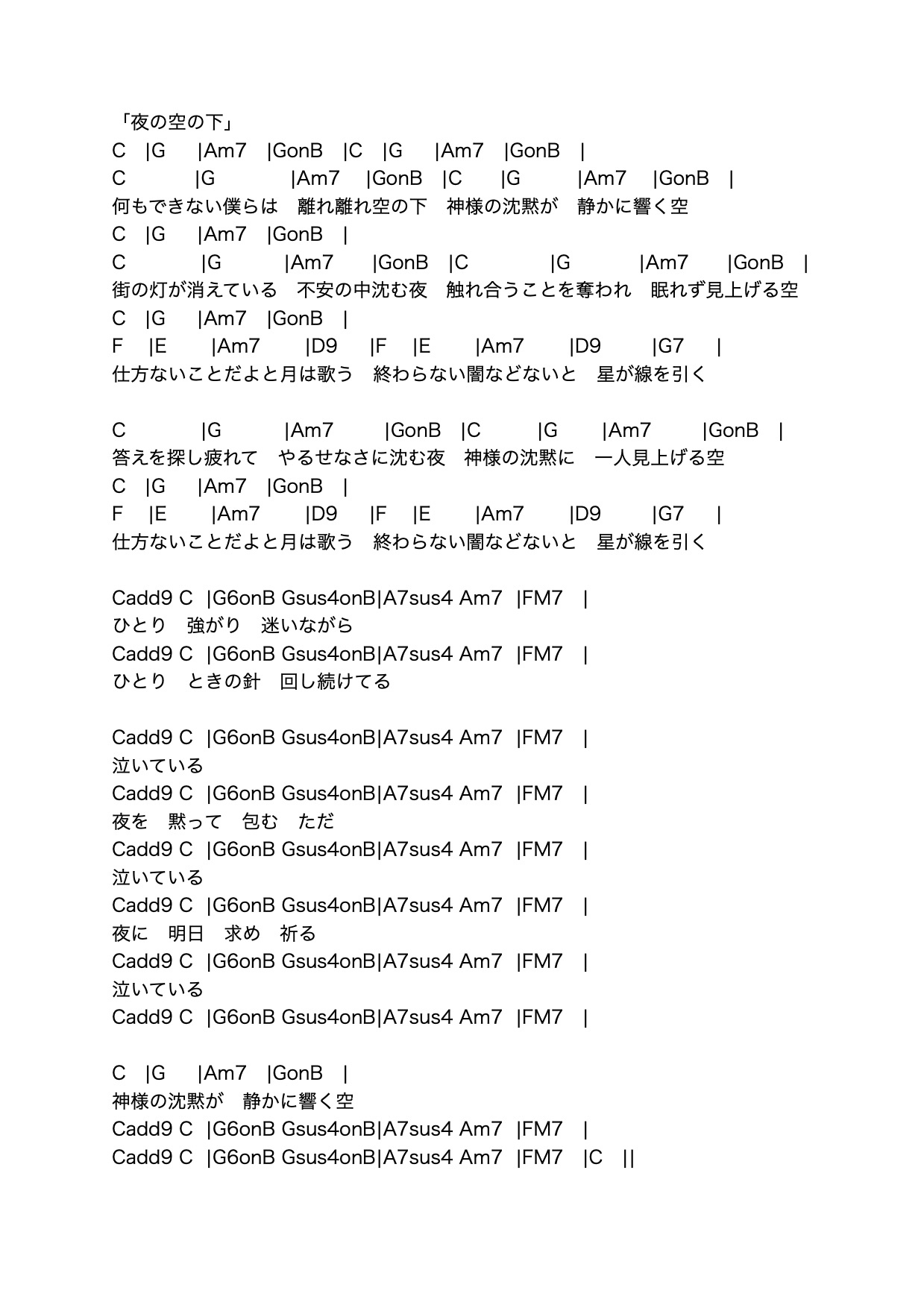

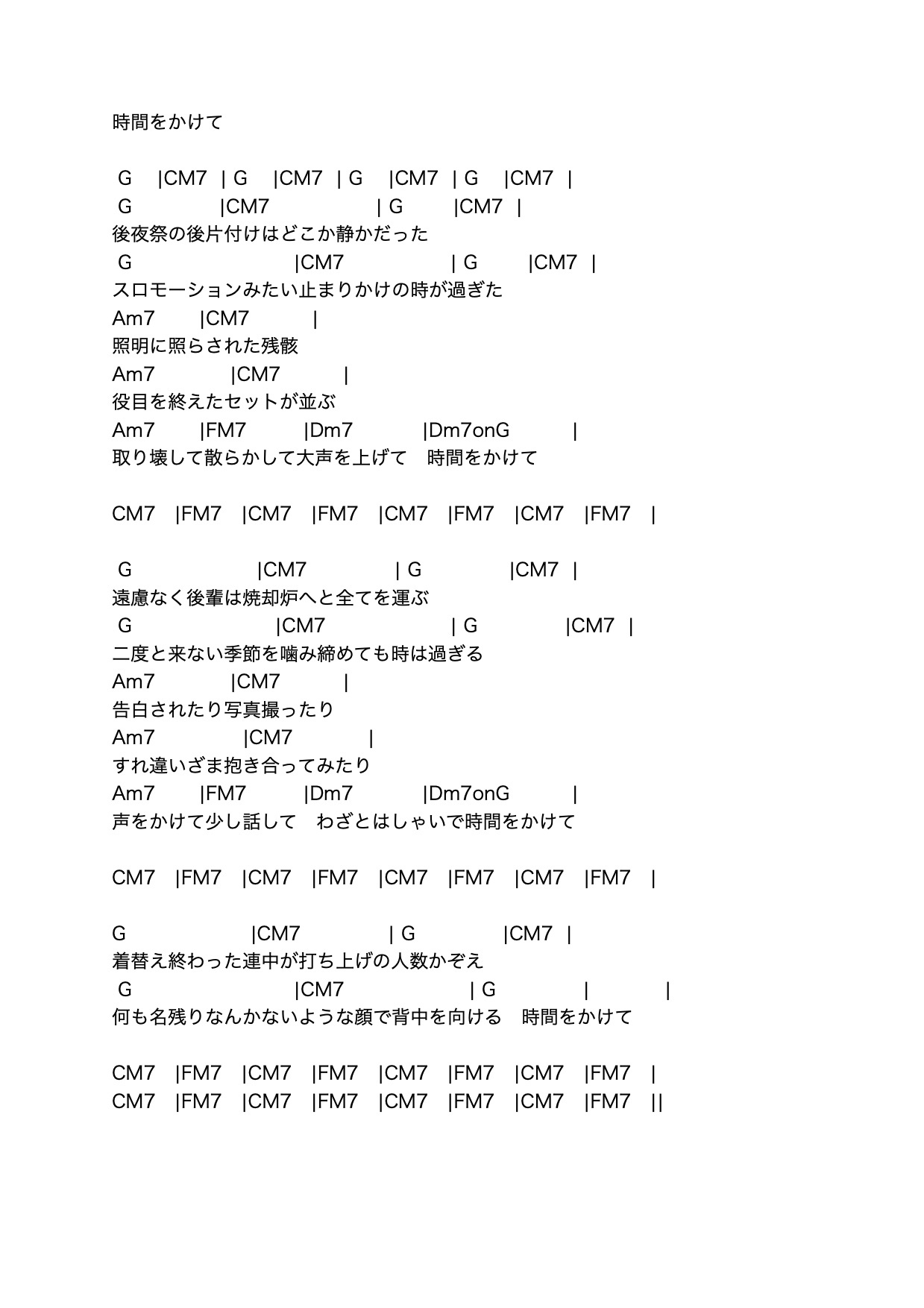

「夜と空の下」「時間をかけて」

人間をとる漁師 ルカによる福音書 5章1節~11節 (聖書の話47)

ルカによる福音書の5章の1節から11節だ。まずは読んでみよう。

(ルカによる福音書 5章の1節~11節)

一晩中、漁をして、成果が得られず、疲れて網を洗い、後片付けをしていた漁師たちに、もう一度舟を出してくれと頼むイエス様。頼まれた漁師のシモンは、以前にしゅうとめの高い熱をイエスに治してもらった経験があり、無下にはイエス様を扱えない関係にあったと思われる。

この聖句を読みながら、僕にとってはどんな状況なのかを考えてみた。僕はミュージシャンなので、ライブハウスに出演するために訪れた東京での本番前のリハーサルのようだと思った。だいたい、ミュージシャンは自信家だし、自分の音楽が一番だとどこかで思っている。何バンドか出演する当日のリハーサル。初めて顔を合わせるほかのミュージシャン。なんだか偉そうに思えるミュージシャンが声をかけてくる、例えば「あの曲のあそこのコードはこっちの方がいいね」といった感じだ。そこそこ、名前は売れてきているらしいけど、なんだか偉そうで、ちょっと嫌だな。そんな感じ。

イエス様は漁師に漁で圧倒的な力を見せる。彼らにとって、一番信頼できる方法で、彼らの心をつかんでいく。「人間をとる漁師」それもまた、彼らのための言葉だ。実際に、シモンは通称をペテロとし、イエスの一番弟子として生涯を過ごす。彼が伝えたイエス様の教えは世界に広まり、多くの人々の心を捕まえることになる。

そんなことを思いながら、いつものごとくクリスチャンではない僕の同僚たちにこの話を聞いてもらった。「なんて、イエスはひどい奴だ、人の家庭をめちゃくちゃにして」「そんな簡単について行っていいのか」と言う否定的な意見が多数出た。そうなのだ。やはり聖書は、あるいは僕は「イエス様は間違わない、正しいことを言っている」と言う前提で話を読み、話を理解しているのだ。聖書の物語を理解するために、人間同士の関係に落とし込んで読むとき、私たちは、神様と人間との関係と人間同士の関係に違いがないように感じてしまう。おそらく、その読み方では、聖書は何一つわからないだろう。人間について行くなら間違いが起こるかもしれない。例えば、さっきの空想の物語の続きで、誘われたバンドで東京に出た僕は、ドラッグ漬けになってダメになるかもしれない。

神様が存在して、その神様が人の姿をしてあらわれたのがイエス様なのだと信じる時、信じられた時、信じさせてもらえた時、直接声を掛けてもらったことの凄さや、素晴らしさ、弟子となった漁師たちの決断が理解できるのかもしれない。ペテロは、「主よ、わたしから離れてください」と思わず叫ぶ。この人はただの人間ではないというペテロの直感が感じられる。ペテロがイエス様を呼ぶ呼び方が「先生」から「主」に変わっていることに気がつく。「この人は主だ!」という発見と畏敬の中で、この物語は起こっているのだ。