今回は、日々の生活の中でよく思い出す聖句を選んだ。

「だから、明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労は、その日だけで十分である。」

好きな聖句だ。楽観的とはまた違う希望を感じる。一日の終わり、明日の事を心配しそうになるときに、「明日自らが思い悩む」という言葉に、なぜか励まされる。「未来が、自分の味方をしてくれる、一緒に思い悩んでくれる」そう感じるからかもしれない。それはつまり、未来を司る神様が、一緒にいて下さるという予感からくる希望だ。

僕は、比較的むちゃな締め切りを抱えてしまうことが多い仕事をしているのだが、「今日必ずやるべきこと」だけを、一生懸命やるようにしている。もちろん、計画することは大切だし、毎日、精一杯生きる事は前提だが、時々、まだ見ぬ未来におびえて、必要以上に心配をして、ドキドキしたり眠れなくなったりする。精一杯その日を生きたのに、そこには確かに成果は上がっているのに、その一日が終わるときに、感謝を忘れてしまうくらい不安に心を奪われてしまったりするのだ。

このブログでの「聖書の話」シリーズの第1回は、主の祈りを取り上げた。祈る方法と主の祈りの内容についてのお話だった。

「神様」と最初に神様に呼びかけ、祈る。そして、自分の祈りの言葉の最後に「本当に」という意味の「アーメン」という言葉を加える。そうすると、それは神への祈りとなり、どんな小さなことでも、どんなに下手な言葉でも、神は耳を傾けて下さるという祈る方法の話。あの回で、「主の祈り」は、本来、毎朝祈られるべき祈りだと書いた。「我らの日用の糧を今日も与えたまえ」と生活に必要なものを毎朝一日分神様にお願いする。毎朝祈る事によって、生涯、神に守られる人生が約束されているということを学んだ。

私たちは、毎朝、今日一日を守り、豊かにしてくださいと祈る方法を与えられている。そのことを思う時、今回の聖句は、一日の終わりに私たちが何を思い、どのように祈ればいいかを教えてくれているように思う。

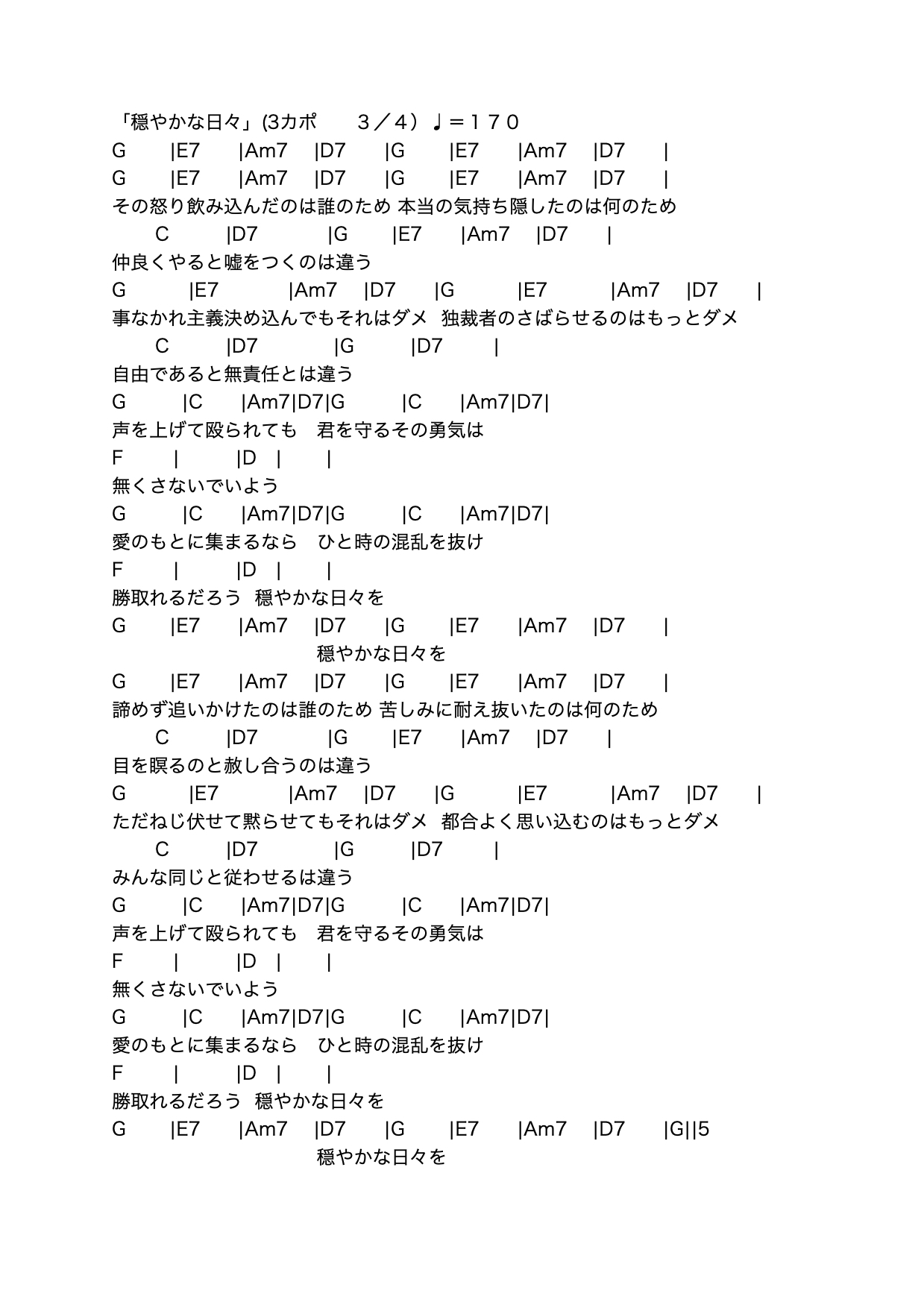

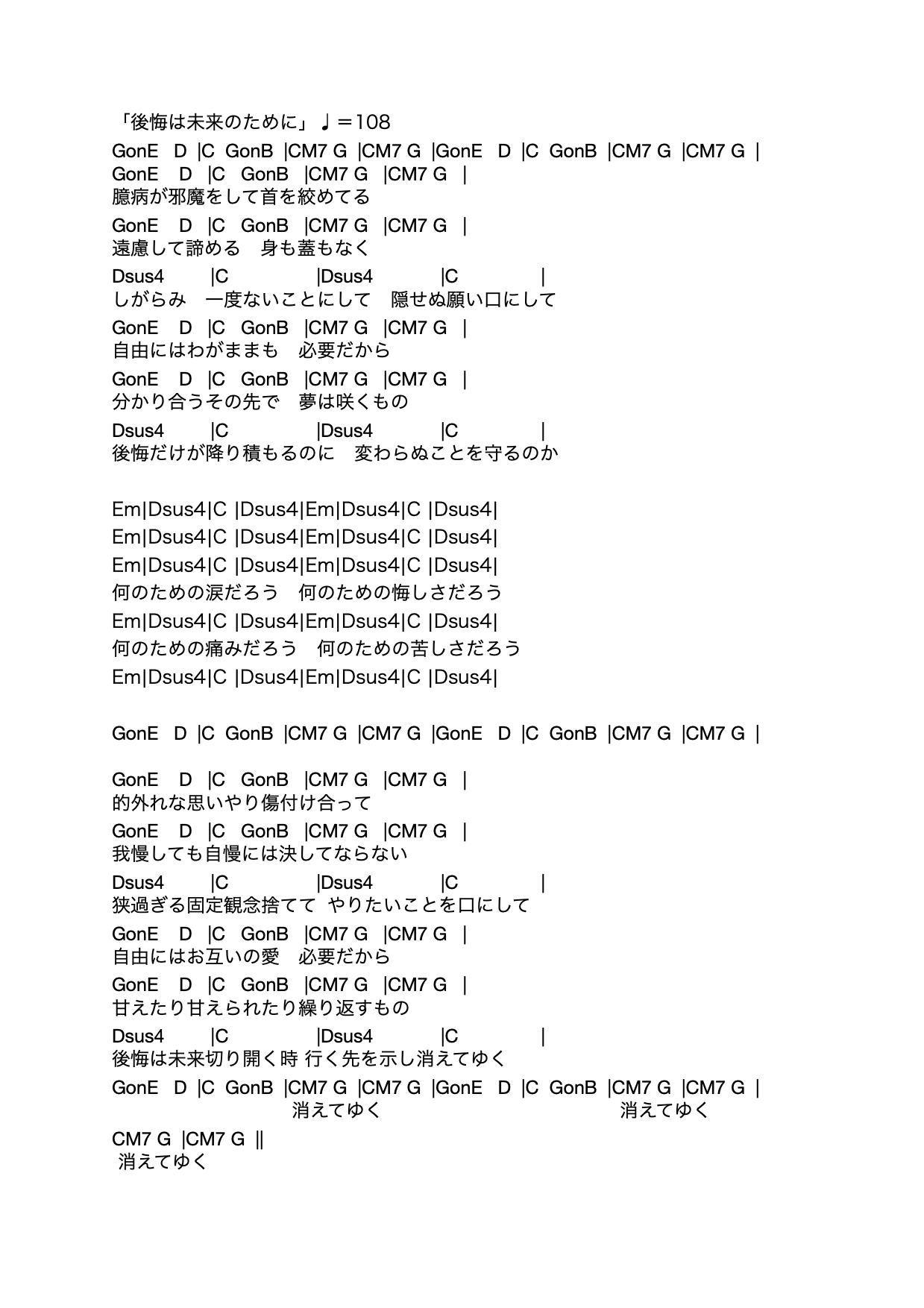

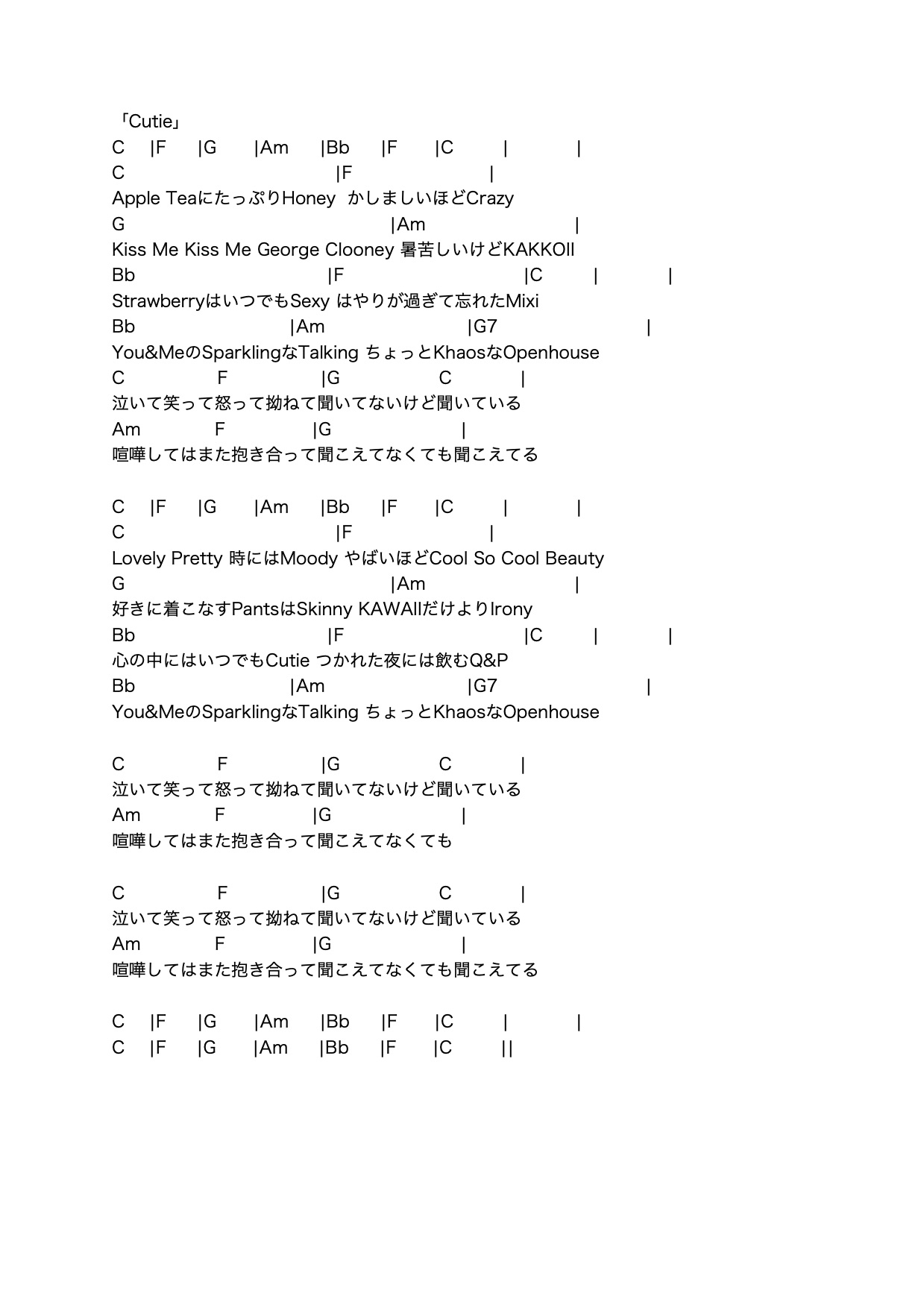

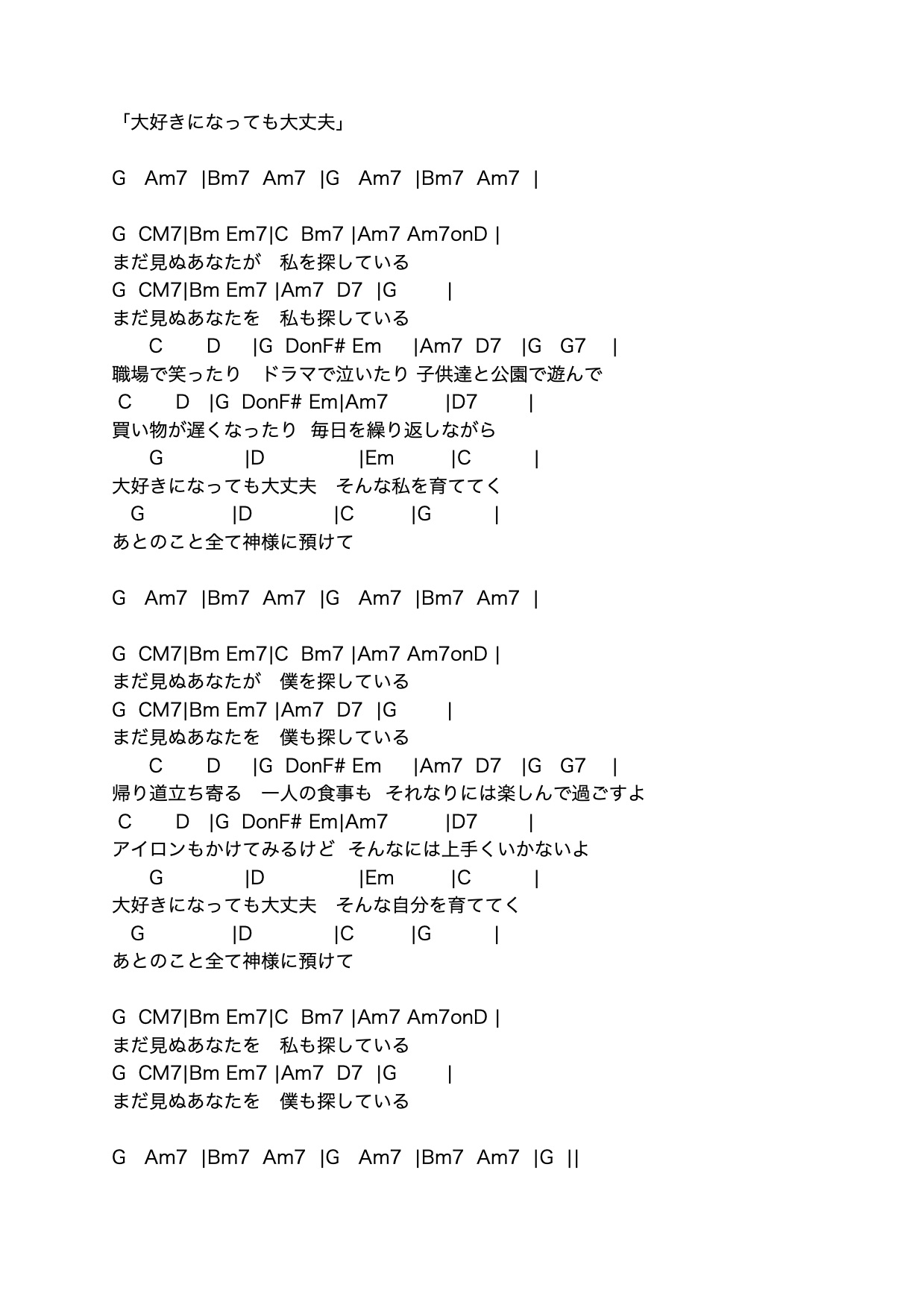

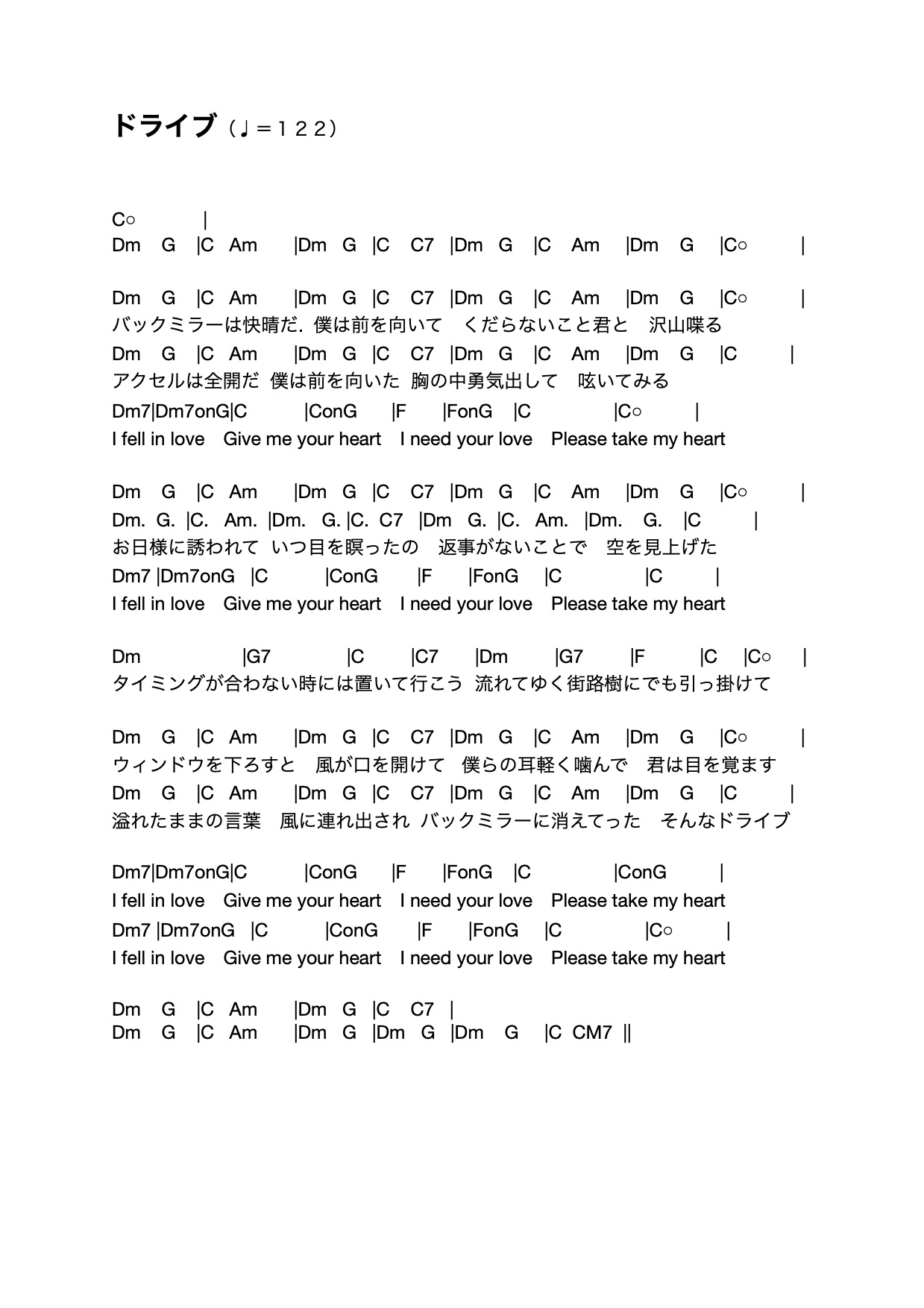

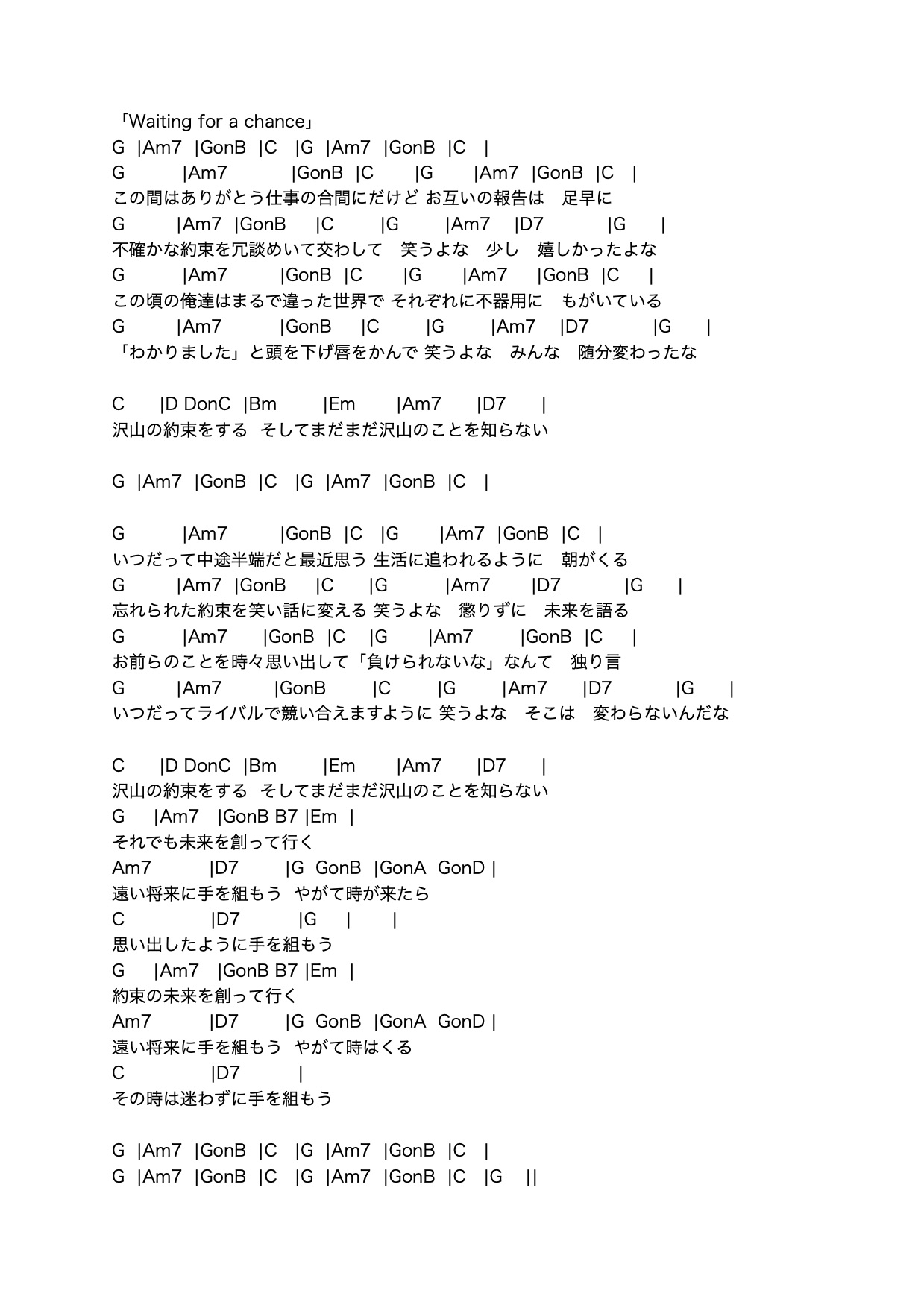

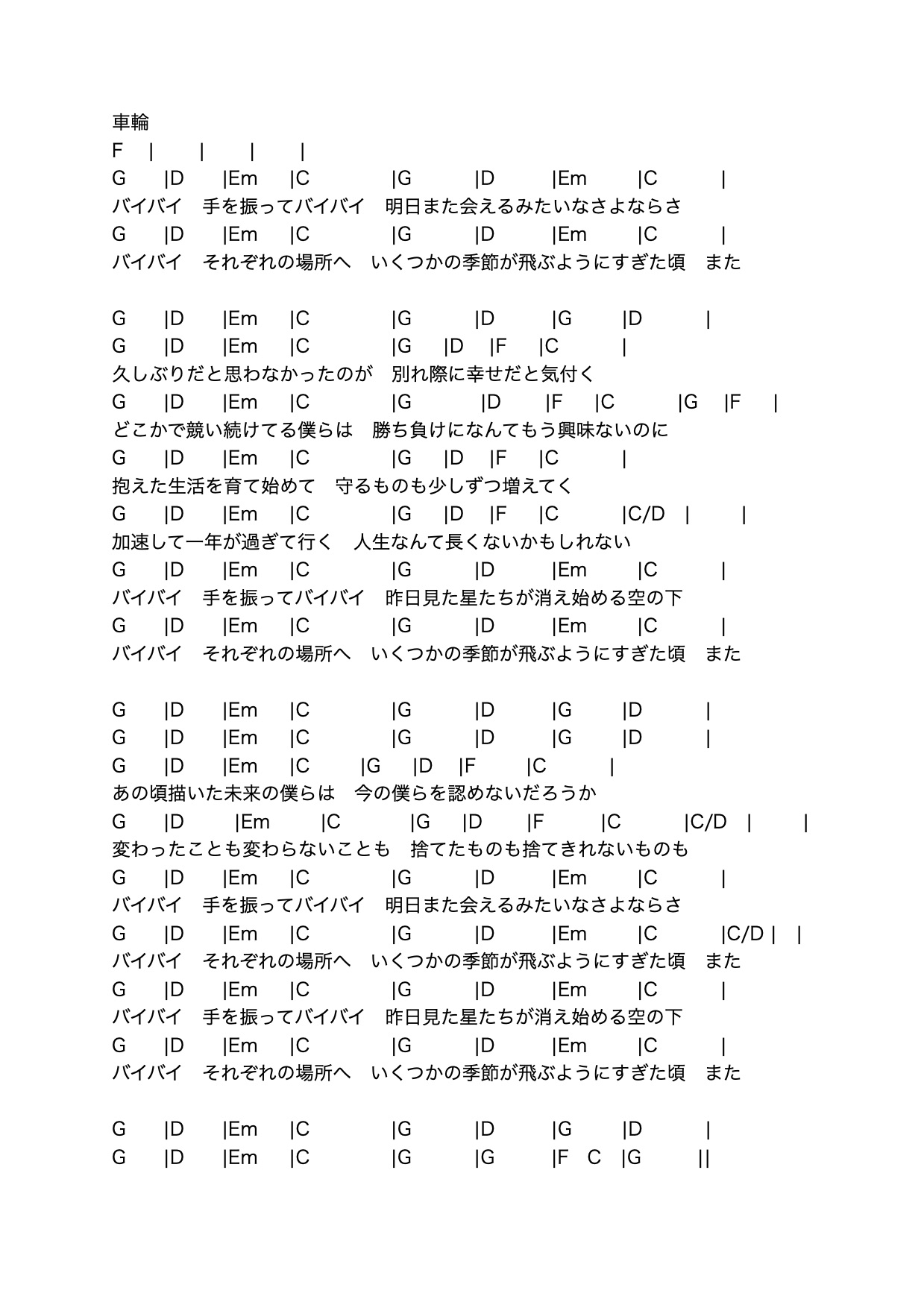

「小さな祈り」という曲を30代の初めのころに書いた。一日の終わりの曲だ。その歌詞を今回は紹介しようと思う。

小さな祈り

おやすみ 一日の疲れを癒す眠りにつこう

おやすみ 喜びもそして悲しみもとめどないけど

深い眠り与えられますようにと求めて

悪い夢を見ないようにと祈ろう

おやすみ 一日の疲れを癒す眠りにつこう

おやすみ 毎日はとても短く早すぎるけど

明日もまた良い日でありますようにと求めて

今日も守られて感謝しますと祈ろう

おやすみなさいと小さく祈ろう